Résumé : This essay offers a comprehensive approach to the work of Ceija Stojka, a Romani survivor and painter of the Nazi death camps. It aims to integrate her work in Art History, i.e. to be examine through Art History categories and attention. I argue that it is the proper way to understand how she testifies about her experience half a century after. The fact that she paints at the age of 50 the same way a ten years-old girl (the age she had in the camps) is already a crucial evidence of the complex paths of remembering and memory.

Photo : Christa Schnepf

Que l’œuvre de l’artiste rom décédée en 2013 Ceija Stojka soit exceptionnelle à tous égards, nul ne peut en douter après avoir vu l’exposition que lui a consacrée ce printemps la Maison rouge de Paris. Elle l’est pour l’histoire du génocide des Roms d’Europe, elle l’est tout autant pour l’histoire de l’art dont il s’agit ici. A cet égard, une telle œuvre oblige la discipline à étendre quelque peu ses limites habituelles, c’est-à-dire son regard autant que ses catégories d’analyse.

Le fait que la peinture de Stojka puisse relever, en première approximation, des arts mineurs, n’est pas ici en question. Bien qu’encore diffus, ce préjugé n’apparaît plus guère de manière explicite dans le discours sur l’art qu’à l’état résiduel. La véritable difficulté que pose une œuvre de cette nature tient davantage à la capacité d’accueil très limitée de l’histoire de l’art pour les mémoires individuelles, a fortiori lorsqu’il s’agit de mémoires traversées par la violence extrême et collective. Soit un tel « sujet » est encore considéré comme étranger à la tradition, soit il est réputé défavorable aux recherches formalistes caractérisant la modernité artistique. Dans l’un et l’autre cas, on juge inconvenante l’œuvre qui en est porteuse et, sans la négliger tout à fait, on la tient néanmoins aux marges du discours dominant – on la traite comme une exception.

Or les œuvres de Stojka sont là, au nombre de cent-trente à la Maison rouge, et il n’est pas possible de s’en détourner ni de les reléguer dans quelque coin d’ombre de la culture européenne, puisqu’elles en font partie. Leur vaste présence a donc quelque chose d’obligeant pour la conscience historique mais aussi artistique. Inclure ces œuvres dans l’histoire de l’art ne veut donc pas dire qu’on les intègre dans un courant ou les rattache à des références connues, cela implique simplement de les regarder comme des œuvres d’art en considérant que c’est là le moyen le plus fécond d’en dégager la portée historique sans amoindrir sa spécificité mémorielle. Cela dans la mesure où les formes mises en œuvre sont autant porteuses d’une certaine teneur biographique et mémorielle que leur sujet. Ce dont elles témoignent peut-être avant tout en effet, et qui est proprement saisissant lorsqu’on le comprend, c’est du travail de la remémoration lui-même, qui a conduit une femme de quarante-cinq ans à peindre ce qu’elle a vécu entre ses six et ses douze ans comme si elle était toujours cette petite fille-là.

Dépeindre le passé comme si le temps n’avait pas passé

L’apparence de naïveté qui se dégage immanquablement d’un certain nombre des œuvres exposées de Stojka, apparence que d’autres tableaux précisent plus qu’ils ne la contredisent, tient à leur ressemblance évidente avec des dessins d’enfants. Ceux, par exemple, que Thomas Geve réalisa à quinze ans à Buchenwald le mois suivant l’ouverture du camp en mai-juin 1945 au terme de près de deux ans de déportation, partagent avec Stojka une même volonté de décrire toutes les étapes de leur expérience (la série de Geve compte soixante-dix-neuf dessins), en portant notamment une attention particulière aux topographies des différents espaces concentrationnaires traités en vues cavalières. La représentation des corps y est stylisée : ils sont figurés génériquement en distinguant non seulement par les uniformes et les couleurs les gardiens des déportés, mais aussi en attribuant aux premiers une taille supérieure aux seconds. Enfin des éléments d’explication sous forme de légendes plus ou moins narrativisées sont portés directement sur les dessins par leurs auteurs afin d’en éclaircir le contexte ou la signification dans l’économie de leurs récits respectifs. La différence stylistique la plus notable tient à l’importance accordée par Geve au vide dans la plupart de ses compositions, là où celles de Stojka sont pour la plupart saturées de couleurs, le support ne transparaissant qu’en quelques cas très précis qui correspondent alors à une stricte réduction chromatique.

Si cette nuance n’est pas négligeable, elle ferait presque perdre de vue une divergence autrement considérable qui tient au simple fait que Geve a créé dans l’ombre immédiate d’Auschwitz au sortir de son enfance là où Stojka l’a fait une quarantaine d’années après, peignant non pas en tant qu’enfant mais comme une enfant, poursuivie par la réalité visuelle de ses cauchemars. Celle qu’elle était au temps de la déportation et qu’elle est encore dans l’espace de ses dessins qui est aussi celui de ses souvenirs. L’entre-temps chronologique semble alors mis entre parenthèses par le fait qu’en commençant à peindre elle recommence là où sa peinture-mémoire la reconduit (et avec les mêmes moyens plastiques), aux temps d’avant la déportation et de la déportation elle-même. Ce qu’elle représente alors à la fin des années 1980 redevient présent, advient dans la représentation comme un retour au temps des années 1930-1940. La peinture annule la succession des dates en produisant à la vue un contretemps qui est en fait un temps continué par-delà l’écart entre l’expérience et sa traduction artistique.

D’où la difficulté que rencontre tout discours historique qui se trouve ainsi confronté aux manifestations anachroniques de la mémoire, lesquelles concernent pourtant au premier chef l’élaboration et l’écriture de l’histoire. D’où aussi et surtout l’effet de sidération que de telles œuvres provoquent, car en supprimant d’elles les signes de la remémoration, Stojka donne à voir un souvenir intact. À proprement parler, il s’agit donc de souvenirs qui n’appartiennent pas véritablement à l’ordre de la mémoire. Les œuvres apparaissent comme de pures présentations ou actualisations d’une temporalité dont la nature passée n’est assurée que par les légendes effectivement rédigées le plus souvent au passé. Cette dichotomie temporelle entre le texte et l’image donne à celle-ci la valeur d’une vision, un peu à la manière dont, en littérature, l’écriture de Charlotte Delbo, par exemple, fait image en passant au présent, comme si ses récits s’extrayaient soudainement de leur cours naturel. Mais c’est qu’en réalité Delbo comme Stojka ont éprouvé le sentiment commun de n’avoir jamais vraiment quitté Auschwitz vers où leurs œuvres les ramenaient.

Visions d’avant – visions d’après

Plusieurs indices permettent cependant de nuancer l’hypothèse d’une identité parfaite entre l’expérience et son expression, et par voie de conséquence d’amender aussi l’idée que Stojka en livrerait une version non élaborée à tous points de vue. Il est vrai que ce topos des récits de témoignage consistant à réduire la distance séparant les deux moments a rarement été poussé si loin. Dans les œuvres du milieu des années 1990 notamment, on peut cependant repérer une telle distance par un procédé graphique qui rappelle les blancs que laisse la mise en page elle-même très épurée de Delbo, et qui consiste chez Stojka à éloigner les sujets de la zone du premier plan.

Dans des compositions qui s’apparentent pour la plupart à des paysages, l’artiste laisse ainsi libre une bande de terrain qui varie du tiers inférieur (comme dans Vie à la campagne de 1993), aux deux tiers voire au trois-quarts suivant qu’elle hausse plus ou moins la ligne d’horizon (c’est le cas des huiles sur papier cartonné sans titre de 1996 et plus encore lorsqu’elle adopte un format vertical avec Quand on roulait réalisé la même année). Lorsqu’elle thématise la période des persécutions, Stojka commence à situer les figures de SS dans cette partie jusque-là demeurée inoccupée ; sujet que marque aussi la déclinaison en obliques dramatisées des lignes d’horizon dès 1997 (Sans titre) et une dizaine d’années plus tard (avec Les Trois Derniers Ballons de baudruche de 2008). Timidement encore dans Trouvés (1993), dont un grand arbre d’automne occupe cette fois le tiers vertical droit, mais déjà plus nettement dans Arrestation et déportation de 1995, cette occupation par les bourreaux traités comme de grandes figures par rapport à celle des Roms qui tentent de leur échapper se transforme en représentation de géants une fois arrivés au camp.

D’eux, on n’aperçoit que les bottes démesurément grandes dans deux acryliques de 1996 et 2008, synecdoque qui constitue un autre des topoï des récits de déportés. Dans une version du sujet qu’elle peint en 1994, l’artiste donne à voir une affreuse tête blonde, mi-porc mi-loup, qui se retourne soudainement entre ses culottes de cheval pour s’adresser à elle : « Tu penses / que tu / m’échapperas pas / Je t’ai trouvée / Hi hi hi / Ceija Stojka ». Vision cauchemardesque que l’on retrouve la même année au centre d’une composition montrant Bergen-Belsen tout juste ouvert, parcouru par une figure plus haute que les autres et également blonde, déguisée comme dans un tableau de James Ensor, et dont la légende indique qu’il s’agit en fait d’un SS tentant de se faire passer pour un prisonnier.

Lorsque ce camp aura brûlé (Bergen-Belsen 1945, 1996), la distance que l’on évoquait reprendra ses dimensions d’avant, mais non ses couleurs. Entre le bord inférieur du tableau et les baraquements en feu perce désormais une terre dévastée, dont les rares traces de couleurs sont conformées au lointain par le vert d’un arbrisseau et, çà et là, par un sable rose analogue à celui qui, dans Z.B. Chambre à gaz le 02.08.1944 à Auschwitz. La liquidation finale, peint dix ans plus tard en 2006, sert à rendre les chairs des suppliciés asphyxiés en une masse prise de démence.

En apparence, les œuvres suivantes (au plan de la succession des faits s’entend, et qui ne correspond toutefois pas à leur ordre de réalisation) ne portent nulle trace de ces assassinats. Une peinture comme Le Marché aux tapis de 1993, avec ses arbres en fleurs comme avant, correspondrait effectivement au titre de la troisième et dernière section de l’exposition intitulée « Retour à la vie », postérieure à la libération des camps. Les voitures y remplacent les chevaux que sa famille décimée faisait profession d’élever et de vendre avant-guerre, et les tapis suspendus, dont Stojka devint marchande après-guerre et jusqu’en 1988, année de ses premières peintures, signalent peut-être indirectement l’une des sources d’une partie de son style, fondé à la fois sur de vastes aplats et sur un tramage des diverses couches chromatiques, créant ainsi une stratification des plages de couleurs. L’attention qu’elle porte aux bordures renforce encore cette parenté avec le motif du tapis, y compris lorsqu’il s’agit de rapporter une vision des camps, comme dans La Peur du pouvoir de 1993. Visions qui font alors tableaux, mais des tableaux texturés, texture en laquelle on aperçoit un signe tacite de mise en mémoire.

Ce type de pourtour effrangé remplit une fonction analogue à celle des terrains dégagés dans les dessins d’avant la déportation : il permet de délimiter l’espace de la vision-tableau en lui fournissant un cadre, ou à tout le moins donne un repère au regardeur quant à la distance qui le sépare de la scène. Celui-ci se trouve donc le plus souvent placé en situation de témoin omniscient, ce qui ne correspond pas au point de vue testimonial habituel des récits ou des dessins de déportés qui favorisent au contraire l’immersion et le fragmentaire. Sous ce rapport, la perspective plongeante adoptée par Stojka est plutôt un indice de l’après au sens où les déportés libérés pouvaient accéder aux miradors, autrement dit à la position du gardien, ce qui n’est pas exactement le cas ici. Dans La Peur du pouvoir, la position de l’artiste est suggérée par la figuration en contrepoint, dans l’angle supérieur gauche de la composition, d’une lune beige. Pris dans l’économie de l’œuvre de Stojka, ce petit cercle renvoie en fait, par ressemblance, à l’un de ses motifs récurrents, celui de la vision par excellence : l’œil.

L’œil, la branche et l’empreinte, sur quelques formes testimoniales

Gigantesque, il est le témoin d’une étrange saynète de marelle dans Ravensbrück 1944, de 1994, qui semble préparer son isolement dans deux tableaux sans titre de l’année suivante : un œil-vortex qui fait l’affiche de l’exposition, et deux yeux traités comme des mandorles, dont l’une comprend un oculus interne. L’œil ainsi stylisé pourrait l’apparenter à celui de Dieu, une section à part de l’exposition comprenant une demi-douzaine de figurations de la Vierge venant de surcroît renforcer cette hypothèse. Quoi qu’il en soit de la lecture religieuse qu’on voudra en faire, cet œil stupéfait est aussi celui de la connaissance, celui qui voit ce qui devait demeurer caché et le dénonce, à la manière dont le caricaturiste Bedrich Fritta avait inséré en 1944 dans ses vues du camp-ghetto de Theresienstadt des yeux « sachant » que tout ce qui était visible aux visiteurs de la Croix-Rouge internationale n’était en réalité qu’un « trompe-l’œil », justement, et dont la stupeur prenait son destinataire à témoin.

À cet œil-monde répondent chez Stojka les yeux apeurés dissimulés dans les branchages qui suggèrent encore la sous-présence d’un visage. L’artiste a semble-t-il initié cet entremêlement des deux motifs, celui de l’œil et celui de la branche, dès 1991, dans une œuvre sans titre au réseau de ramures extrêmement complexe et comportant la légende suivante : « Tant que le soleil / Se couche encore / Au-dessus de notre monde / Et que la lune / Brille encore / Il y a encore de l’espoir. » Le 15 février 2003, dans une huile sur toile puis le 15 mars de la même année cette fois dans une acrylique sur papier de formats semblables à l’œuvre de 1991, elle a repris ce thème en multipliant dans la deuxième version les yeux tapis dans les frondaisons et en les y fondant si bien qu’on n’y aperçoit plus de visages. Au verso de cette dernière œuvre, traité à la craie blanche, figurent ainsi des yeux flottant sur le fond noir, parmi deux arbres pleins de fruits, un train de la mort fumant et quelques mots d’explication : fuyant les persécutions, la mère de l’artiste tenta de cacher ses enfants dans les buissons du Parc du Congrès de Vienne avant qu’Auschwitz ne les « avale », écrit Stojka.

Par la façon dont elle entrecroise biographie et formes, cette œuvre sans titre peut être considérée comme centrale. En premier lieu, donc, parce qu’elle rapporte un moment charnière de l’enfance persécutée de l’artiste : son père a déjà été arrêté et déporté à Dachau en 1941, puis assassiné l’année suivante dans le centre de mise à mort du Château de Hartheim en Autriche où on l’avait ramené pour le tuer. Stojka vit encore à cette période avec sa mère et ses cinq frères et sœurs, mais la nature a pour eux cessé d’être leur environnement afin de servir désormais de cachette ; si ses couleurs n’ont pas complètement changé, elles se sont pourtant transformées en un fouillis qui anticipe les flammes de SS (1995), bûcher des damnés qui emprunte son thème aux Jugements derniers du Moyen-Âge. Quant au verso noir et blanc parsemé de taches rouges, s’il reprend bien les codes de l’enfance, du tableau et de l’école, il appartient aussi aux œuvres les plus sombres de Stojka auxquelles on vient.

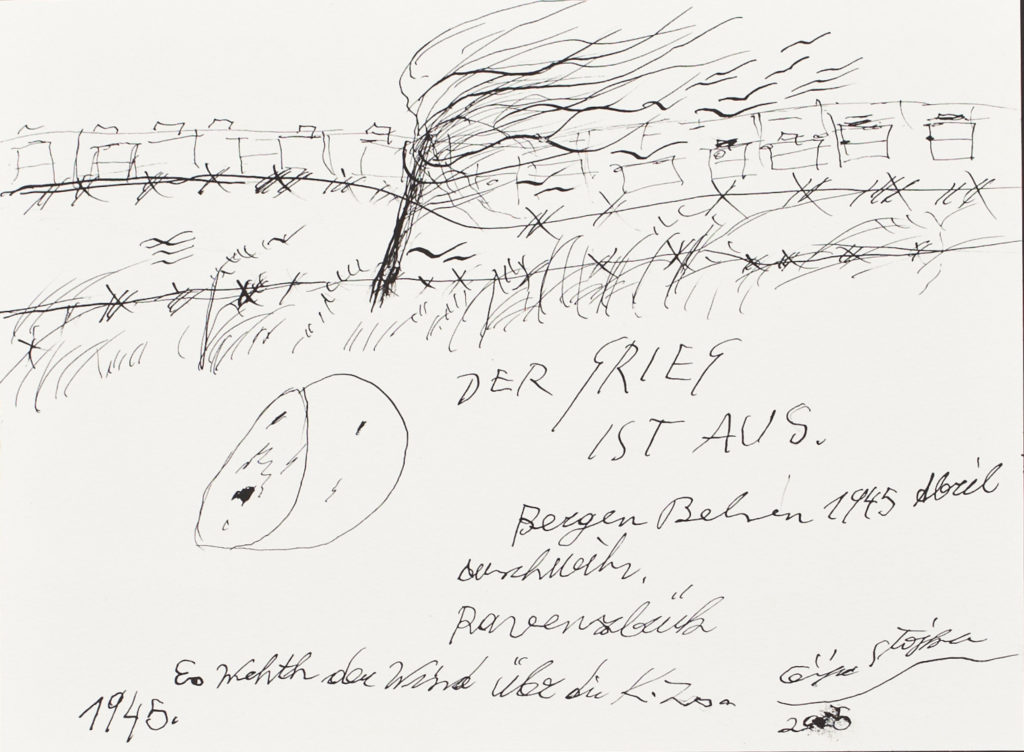

En second lieu, et il faut y revenir, cette peinture est essentielle parce qu’elle mêle les deux motifs centraux que sont l’œil et la branche, l’humain et la nature, la forme et l’informe. Alors qu’elle mourait de faim à Bergen-Belsen, Ceija Stojka gratta la terre et y trouva une branchette dont elle suça la sève, découverte qui selon elle lui sauva la vie. Toutes ses œuvres sont ainsi signées à la manière d’une impresa dans l’angle inférieur droit d’un minuscule rameau qui apparaît dès lors comme un signe vital contrebalançant celui de l’œil dans les registres supérieurs de ses tableaux. Dans Où est la mort ? Elle nous a échappé. 1945, Bergen-Belsen, un dessin sans date au feutre et au stylo-bille de format A3, un œil immense à la pupille barbelée fait ployer ce qui ressemble à cette branche, laquelle écrase un tas de têtes de morts. L’hypothèse qu’il s’agit bien là d’une excroissance de son monogramme est confirmée par une gouache en noir et blanc intitulée B.B. (pour Bergen-Belsen) de 2009 où la branche est cette fois nettement reconnaissable et recouvre là aussi des monceaux de cadavres.

On comprend dès lors que la signature de Stojka est autant l’affirmation de sa vie, l’image de sa survie que l’hommage qu’elle dépose sur ses morts en les recouvrant d’un reste de nature perdue. Quelque chose d’approchant un idéogramme en somme, au sens où André Malraux avait pu parler à propos de la série des Otages de Jean Fautrier en 1945 d’une « hiéroglyphie de la douleur ». L’œuvre de Stojka oscille ainsi en permanence entre une figuration délibérément naïve, emplie de symboles transparents comme ces innombrables oiseaux de mauvais augure qui parsèment ses compositions et parfois s’emparent du premier rôle, et des marques graphiques intransitives, parce qu’elles paraissent n’entretenir aucune signification compréhensible hors de l’œuvre.

Il serait cependant inexact d’opposer ces deux pôles, puisque ses formes naïves, en tant qu’elles sont abrégées et pétries de matière, contiennent l’informe qui se déploie dans leur proximité immédiate dans d’autres tableaux. La seule transformation radicale qui les distingue (mais elle est de taille) tient au fait que plus les figures sont indéfinies moins elles sont colorées, et que cette réduction passe par un abandon temporaire de l’huile ou de l’acrylique pour des techniques réputées plus primitives. Ainsi de B.B. où coexistent ces deux versants, ou encore d’une autre gouache, toujours de 2009, figurant le Baraquement 10 dans des tons noirs, blancs et gris en une coupe quasiment abstraite du réseau de châlits où de minuscules points blancs figurent pêle-mêle des déportés morts ou vivants.

L’encre paraît autoriser Stojka à aller plus loin encore dans l’informel. Deux cartons traversés de hautes silhouettes se dirigeant vers le néant atteignent une limite. Tous deux datés du 14 février 2006, celui intitulé Où est ma famille. Bergen-Belsen 1945 ménage encore une reconnaissance à ces figures élancées dont certaines se pressent les unes contre les autres. Auschwitz 1944. Sans mots, en revanche, avec ses larges coups de brosse figurant de haut en bas le mouvement même de ces apparitions oblitèrent en partie la capacité de celui qui les regarde à les reconnaître et plus encore à en saisir la provenance. D’autant moins, en effet, que cette fois les bourreaux sont absents, ce qui explique peut-être qu’il s’agisse des très rares exemples de figures de déportés dont la stature excède presque les limites du support.

Ce bouleversement de l’échelle est encore accru par une autre série d’encres sur papier, toutes de format A3, pour lesquelles Stojka recourt cette fois à la technique de l’empreinte. La plus récente, peinte en 2009, relate sans doute, d’après son titre (Au pas de course, en avant ! Fermez vos gueules !), le départ au travail d’un commando. La masse des déportés est obtenue par une série d’empreintes digitales figurant leur tête selon un procédé qu’un autre déporté, Jozef Szajna, avait employé dès 1945 pour une œuvre intitulée Nos biographies ; procédé qui permet de préserver l’unicité de chaque figure tout en leur conférant à chacune une valeur générique là aussi presque idéogrammatique. En 2003, avec Direction le crématorium et dans une œuvre sans titre et non datée très similaire, Stojka avait déjà produit des encres à partir de ses empreintes de mains.

Pour le dire un peu schématiquement, il apparaît que lorsqu’elle aborde des sujets limites, c’est-à-dire très proches de l’extermination, l’artiste renonce partiellement ou totalement à la figuration, la naïveté de celle-ci se faisant geste radical. Outre ces deux encres, les deux œuvres les plus abstraites de l’exposition, la première de 2003 également, l’autre non datée, portent par exemple les titres suivants : respectivement Le dénuement / La souffrance / je les sens encore. Les cadavres près de nous les vivants, et Mort, où « TOT » (sic.) apparaît en une inscription minuscule, seule forme décelable dans la vaste marbrure de taches noires que l’artiste a déposées et frottées contre le papier blanc d’où toute autre trace humaine ou naturelle est absente.

De telles œuvres font presque saillie dans l’œuvre de Stojka, et lui impriment un rythme qui rapprocherait d’une esthétique de la disparition en laquelle on reconnaît ordinairement l’art réalisé dans l’ombre d’Auschwitz. Le timbre de ces encres et de ces gouaches tranche pourtant avec la tonalité de ses autres œuvres, et cependant toutes sont en quelque manière accordées au jaillissement de l’horreur dans le sillage de laquelle elles ont été créées. Horreur qui a évidemment fourni à cette œuvre sa poussée initiale, mais qui ne se serait sans doute pas poursuivie si l’énergie qui y a présidé ne provenait obscurément d’une forme de nécessité à témoigner mêlée de plaisir à peindre. Encore une fois, si l’œuvre de Stojka est difficilement intégrable aux cadres d’analyse de l’histoire de l’art, fût-elle celle d’un art de la mémoire, c’est qu’en elle l’attestation et la revendication de la vie est la condition même de la pensée adressée aux morts – que son présent vient, en d’autres termes, à la surface de la peinture à parts égales avec le passé qu’elle ramène inaltéré des tréfonds de sa mémoire.

Mots-clés : mémoire – art – peinture – Rom – histoire de l’art – Ceija Stojka

Ceija Stojka. Une artiste rom dans le siècle, Paris, Maison Rouge, Lyon, Fage, 2018.