* Mathieu Belezi, entretien avec Jean-Claude Lebrun, L’Humanité, 16 avril 2009, p. 21.

La promulgation de l’article 4 de la loi du 23 février 2005, qui programmait la reconnaissance du « rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord » et les débats qu’elle a fait naître (l’article a été abrogé le 15 février 2006) ont probablement contribué à raviver la mémoire de ses pans négatifs. De ces résurgences pourraient relever les très remarqués Des hommes de Laurent Mauvignier (2009) et Où j’ai laissé mon âme de Jérôme Ferrari (2010), focalisés sur la guerre dite « d’Algérie » en France, « d’indépendance » en Algérie. Le Goncourt 2011, L’Art français de la guerre d’Alexis Jenni, qui les suit de près, s’en distinguait en ce qu’il amorçait un déplacement de l’attention et invitait à déborder les bornes temporelles et géographiques de la seule guerre d’indépendance algérienne. Le roman se focalisait sur la trajectoire d’un vétéran de deux guerres coloniales (Indochine et Algérie) et situait au sommet des abominations, non plus la torture, qui a beaucoup accaparé l’attention, mais « l’immense violence de la conquête » (Jenni, p. 599).

Pourtant, Rachid Mokhtari le constate à juste titre, la conquête et l’occupation coloniales ont été « très peu exploitée[s] par la nouvelle génération des écrivains français ayant écrit durant les années 2000 » : la « période antérieure à 1954 [est] l’apanage littéraire de romanciers pieds-noirs », volontiers nostalgériques, ayant eux-mêmes vécu les événements (Jules Roy, Alain Vircondelet, Jean Pélégri, Marie Cardinal, Albert Bensoussan, Francine Dessaigne, Anne Loesch, Marie Elbe, Michèle Villanueva1…). Mathieu Belezi fait donc figure d’exception dans le paysage littéraire français contemporain en consacrant successivement trois romans à ce que l’on pourrait appeler après Sartre le « système colonial » (p. 25-48), depuis son auto- destruction prévisible (C’était notre terre2 en 2008), jusqu’à ses ambitions conquérantes (Les Vieux fous3 en 2011), sans oublier ses dégâts collatéraux (Un faux pas dans la vie d’Emma Picard4 en 2015).

Commencer par le début

Ni suite romanesque ni nostalgérie : Les Chevaux du soleil de Jules Roy sont loin. Les trois volumes se succèdent sans programme, ni traversée historique raisonnée de la présence française en Algérie. Mathieu Belezi, né en 1953 à Limoges, n’a aucun lien familial avec l’Algérie, qu’il ne connaît pas même de visu. Dès le premier opus, C’était notre terre, on peut même considérer, le titre du roman le dit assez, qu’il écrit depuis une perte qui vaut non seulement constat d’échec, mais interrogation sur la légitimité de l’appropriation. La première de ses vingt-cinq sections donne en effet la parole à Claudia, l’une des enfants des propriétaires du domaine de Montaigne, à Cassagne, dans le Dahra berbère (CNT, p. 446), au Nord de l’Algérie, zone qu’en leur temps le colonel Pélissier et le maréchal de Saint-Arnaud eurent à charge de « soumettre » (de Saint-Arnaud, p. 20). Exilée en France après l’indépendance, elle n’en finit pas de regretter l’Algérie ou de la raconter à son mari, Henri, devenu « maboul » (CNT, p. 12) après une thrombose (CNT, p. 446). Dès l’incipit, elle commente le titre par une glose symptomatique de son aveuglement :

quand je dis que c’était notre terre, je veux dire que nous ne l’avions pas volée, que nous en avions rêvé au temps de nos ancêtres et que l’État français nous avait permis de concrétiser nos rêves en nous vendant une bouchée de pain six-cent-cinquante-trois hectares de bonne terre africaine (CNT, p. 9)

D’emblée, l’ironie tragique donne à entendre la spoliation exercée et le retour de bâton inévitable qui, lui non plus, ne sera « pas volé »…

Sans entrer dans le détail de chacun des trois volumes, signalons que le premier, d’environ 500 pages, se déroule en Algérie et en France, et retrace à travers une juxtaposition de monologues attribués à six personnages, dont deux morts, la vie et les souvenirs afférents au domaine de Montaigne dans les années qui précèdent, recouvrent et suivent la guerre d’indépendance ; le deuxième constitue un vaste morceau de bravoure épique et lyrique de plus de 400 pages qui campe une figure légendaire incarnant à elle seule la colonisation tout entière, du débarquement de 1830 à 1962 ; le troisième, plus resserré (250 pages environ), se concentre sur un personnage de veuve alsacienne venue en Algérie avec ses quatre fils, à la fin des années 1860, parce qu’un monsieur à cravate, assis derrière un bureau de fonctionnaire, lui avait vanté « un pays d’abondance », « où chacun pourra[it] bientôt récolter à profusion ce qu’il a semé » (FP, p.13) et lui avait fait prendre « les vingt hectares de poussière de cailloux et de palmiers nains » que la France lui octroyait pour « vingt hectares de bonnes terres » (FP, p.18), vouées à la rendre « aussi rich[e] qu’un colon peut l’être dans un pays de colonie » (ibid.).

Autant dire qu’il n’y a là ni déroulement chronologique, ni remontée systématique du temps. Reste que C’était notre terre s’ouvre sur une remémoration qui pourrait être contemporaine et ne remonte que très ponctuellement le temps colonial, à travers la référence à Jules, le bâtisseur de Montaigne (CNT, p. 186), tandis que Les Vieux fous couvre la totalité de la période coloniale, par sauts et gambades, à travers le récit halluciné et furieux que l’irréductible Albert Vandel fait de ses exploits à Ouhria, la maîtresse inattentive de sa fin de règne, et que Un faux pas se concentre sur les années 1860-1870, durant lesquelles calamités sanitaires, climatiques et géologiques conjuguèrent leurs effets délétères en Algérie. Au lieu de commencer par le commencement, Mathieu Belezi part donc du plus proche, la nostalgérie de Claudia, et s’enfonce « jusqu’au cou dans le marigot de l’aventure coloniale française » (cf. Georgesco). Il s’en explique :

On peut parler de la guerre d’Algérie, pas de ce qui s’est passé avant. […] je m’étais aperçu que la littérature française contemporaine n’abordait pas le sujet. L’Algérie, c’est quand même 132 ans de l’histoire de France, de 1830 à 1962. […] J’ai écrit C’était notre terre. Pris dans cette histoire, je ne pouvais pas m’arrêter avec un roman, donc j’en ai écrit un deuxième, Les Vieux fous, dans une sorte de délire baroque, parce que c’est une histoire incroyable du grand colonat, des riches. À la fin des Vieux fous, je me suis dit qu’il manquait la voix du colon pauvre, celui qui a souffert, celui qui s’est fait avoir par le gouvernement français. […] c’était mon Emma Picard […] (Vantroyen, p. 42)

S’il n’est pas exclu que la lecture de l’ouvrage qu’Annie Rey-Goldzeiguer a consacré Aux origines de la guerre d’Algérie, mentionnée par Belezi au nombre de ses inspirations5, ait joué un rôle dans cette bascule de la guerre à ses prémisses coloniaux, c’est indiscutablement à un mouvement d’exhumation progressive de l’histoire coloniale que se livre l’auteur, déplaçant, dépassant et complétant un livre par l’autre, jusqu’à atteindre l’acmé d’Un faux pas, « ce lamento vibrant de vie et d’entêtement » devenu « l’axe autour duquel vont et viennent les 1 000 pages de la trilogie » (cf. Georgesco). La trilogie advient ainsi a posteriori, dans un mouvement de reprise qui constitue en ensemble ce qui a été conçu séparément. Le déplacement n’est pas fortuit : il signale l’obligation catégorique de « commencer […] par le début » (CNT, p. 255) cette histoire qui n’a cessé de s’écrire « dans [l]e sang toujours prêt à couler » (CNT, p. 486), tant chaque colon en vient à incarner, fût-ce à son corps défendant, « Bugeaud et Damrémont, Lamoricière et le duc d’Aumale, le sergent Blandan, le colonel Pélissier, la troupe tout entière de fantassins en marche » (VF, p. 140).

Une trilogie

Des échos entre les trois romans renforcent le sentiment, chez le lecteur, d’une solidarité entre les diverses pièces du système colonial. Certes, leurs univers, leur inscription temporelle, leur figuration, leur rythme et leur musique même sont distincts, mais des récurrences sont perceptibles qui contribuent à créer un maillage de références familières. Un toponyme de C’était notre terre, Saint-Gabriel, où vit Claudia (CNT, p. 9, 100, 180, 354, 433 & 493), se retrouve dans Les Vieux fous (VF, p. 334). Le Albert Vandel des Vieux fous ressemble furieusement au Ernest Jacquemain de C’était notre terre. Il en porte les outrances et les excès jusqu’au fantastique de ses 150 kilos de graisse confite dans ses turpitudes. Il semble même lui emprunter sa dernière compagne, Ouhria (CNT, p. 145 ; VF, p. 13). Aussi, le même leitmotiv, « Ils ne m’auront pas », obsédant dans Les Vieux fous, revient dans la bouche d’Emma Picard quand, au terme du roman, ayant perdu tout et tous, réduite « à quitter sans remords cette terre d’Algérie qui n’a jamais voulu » des colons, acculée, elle préfère se jeter dans le puits de la ferme que se laisser rejoindre et récupérer par eux, « gendarmes », « hommes à cravate assis derrière leurs bureaux de fonctionnaires » ou « hommes maigres équipés de sacoches » (FP, p. 254-255).

Surtout, les trois volumes semblent avoir en partage un même ethos auctorial dont l’une des épigraphes de C’était notre terre de Witold Gombrowicz6 indique la substance :

Condamner, mépriser ? ce n’est pas la bonne méthode, ce n’est même rien du tout ; tous ces sempiternels dénigrements du crime ne peuvent en fin de compte que le « fixer », l’enfoncer plus profond. Le crime, il vous faut l’avaler, le manger. Vous pouvez vaincre le mal, mais uniquement en vous-même. (CNT, 7)

C’est dire que Belezi prend le parti d’embrasser les points de vue de ses personnages, d’endosser leurs mots, aussi excessifs et révulsants qu’ils puissent être, de traverser leurs ignominies sans censure ni point de vue surplombant, « de les pousser à bout pour que, dans ces espèces de crises paroxystiques, le voile de l’illusion coloniale, qu’ils ont si bien entretenue, se déchire de lui-même ». Il « piège ce qui en eux est inadmissible » (Lebrun) et récuse les rationalisations confortables ou rassurantes. Sans contradiction ni contradicteurs, livrés à l’hybris colonial, les personnages donnent la pleine démesure de leur délire que le lecteur ne peut que constater.

All is true

Ce délire, toutefois, Mathieu Belezi tient à le rappeler, a existé : il n’en a « absolument pas rajouté » (Slimani) ; il n’a « pas inventé la violence de ces conquêtes » (Dussuchaud, p. 9). Au gré des entretiens accordés ici et là ou dans le de ses romans, diverses sources sont évoquées. Des sources historiques, d’abord – Belezi se nourrit des « folies de l’époque » dont elles portent témoignage (Lebrun) : outre l’ouvrage d’Annie Rey-Goldzeiguer, les Lettres du Maréchal de Saint-Arnaud (Mahler), les travaux de l’historien Pierre Darmon7 (FP, p. 9), les deux tomes du Centenaire de l’Algérie publiés en 1931 par Gustave Mercier, Commissaire général du Centenaire (VF, p. 431), La Revue des deux mondes qui ne reculait pas devant le terme « extermination » (Slimani)8 … Bien des notations d’Un faux pas empruntent à des rappels lus chez Darmon – au sujet des terribles famines qui sévirent en 1868 en Algérie et conduisirent les plus affamés à l’anthropophagie, à propos des ravageuses épidémies de choléra et de typhus qui au même moment frappèrent les populations, des pratiques usuraires, ou encore sur les légions de sauterelles qui, deux ans plus tôt, avaient dévasté les récoltes. C’est toutefois la manière dont Les Vieux fous a intégré des extraits littéraux de discours de politiciens qui est la plus remarquable. Aucun signe diacritique, en effet, ne permet de discriminer les extraits introduits et de faire la part des discours politiques forgés et des discours politiques reproduits. En la matière, Belezi ne joue pas aux historiens. Il néglige la chronologie : une même demi-page peut reproduire successivement des extraits de trois discours historiques, empruntés à des locuteurs différents, et cités par Mercier dans des tomes distincts de son opus9 ; ou peut s’immiscer dans la fiction, au sein d’extraits d’un même discours, un fragment arraché à un autre locuteur historique10. Restent une tonalité, une emphase, une grandiloquence et une propension à l’autocélébration qui pourraient sembler antiphrastiques si leur rhétorique ne masquait une ignorance coupable des réalités, de l’heure ou à venir : « Français d’origine et Français indigènes collaborent cordialement afin de réaliser le même idéal, la prospérité et la grandeur de l’Algérie unie pour toujours à la mère-patrie indivisible et républicaine ! » (VF, p. 28711)

Les faits sont là, aussi : enfumades, attentats, tortures, viols, égorgements, tremblements de terre, référendum sur l’autodétermination, accords d’Évian, cérémonies du Centenaire, Commune d’Alger. Malgré le désordre qui régit leur apparition – désordre qui culmine dans Les Vieux fous et son brassage des temps – ils manifestent les cadres et les conditions de possibilités des discours, en même temps qu’ils empêchent que les outrances et les scandales de l’œuvre coloniale telle que narrée soient attribués au seul génie d’un poète surchauffé.

Vers la légende

Mais Belezi, qui ne cache pas sa « profonde conviction que la réalité n’existe pas » (Lebrun), revendique pour son œuvre d’autres tutelles. Si C’était notre terre se place sous l’égide de Gombrowicz, il accueille aussi des épigraphes de l’écrivain et poète de la renaissance arabe Qostaki Al-Hamsi et d’Henri Michaux. Les Vieux fous cite un extrait des Dialogues avec Leucò, manifestant par là qu’il s’apprête lui aussi, dans l’esprit du réalisme magique de Pavese, à mêler éléments surnaturels et cadre historique, personnages réels et personnages légendaires, récit allégorique et ancrage géographique attesté. À l’épigraphe de Pavese succèdent d’ailleurs deux exergues empruntés au général (devenu Maréchal) Bugeaud… Un faux pas, enfin, place à ses avant-postes deux poétesses, Marina Tsvetaeva et Emily Dickinson (cf. respectivement Tsvetaeva, p. 38 & Dickinson, p. 729), devenues porte-parole de la détresse d’Emma Picard, l’éternelle abusée.

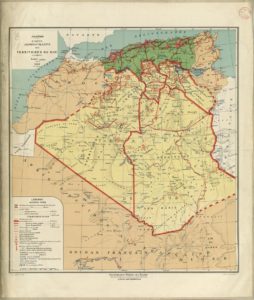

© BNF

Les critiques, d’ailleurs, ne s’y sont pas trompés, qui ont cherché des comparants aux récits enfiévrés et lyriques de Belezi dans la Bible, ou chez Homère, Cervantes, Proust, Claudel, Faulkner, Steinbeck. L’auteur lui-même dit sa dette au Maupassant de Au soleil, dont la vieille veuve de guerre partie avec ses quatre enfants pour l’Algérie a inspiré la figure de la plus jeune Emma Picard (FP, p. 9-10), ou, plus ponctuellement, à Eugène Fromentin, qui dans Une année dans le Sahel (1859) a campé un Louis Vandell devenu Albert Vandel dans Les Vieux fous (Dussuchaud). Mais Albert Vandel, « plus qu’un personnage, […] est une métaphore de l’occupation » (Slimaini), un être monstrueux, « tueur de lions », « coupeur de têtes », « amant insatiable », « propriétaire intraitable », « premier et dernier colon d’Algérie », « immortelle figure » dont les exploits et la geste doivent être chantés urbi et orbi pour les siècles des siècles (VF, p. 409). Sans foi ni loi, Bobby la Baraka (VF, p. 395) porte des bottes de Casanova (VF, p. 326) qui semblent se confondre avec les bottes de sept lieues du conte (VF, p. 337). Son « ventre de Gargantua anthropophage » (VF, p. 82), sa « panse de Falstaff » (VF, p. 255), son « appétit de satrape » et ses « manières d’ogre » (VF, p. 277) en font littéralement un « gros colon », pour reprendre les termes affectueux que lui adresse l’une de ses épouses (VF, p. 269). Chez Vandel, tout est principe de plaisir, « jusqu’à l’écoeurement » (VF, p. 407). À 145 ans, lui qui a pesé jusqu’à 150 kilos écrase « le présent et l’avenir de l’Algérie » (VF, p. 31). Inscrit dans la temporalité des légendes, il croit pouvoir disposer de « l’éternité algérienne » (VF, p. 63) « jusqu’à la nuit des temps » (VF, p. 146) et compter au nombre des « éternels propriétaires de ce temps africain » que les vieux fous de son espèce ont « si bien su conquérir et occidentaliser » (VF, p. 94). Il se pense immortel faute de parvenir à imaginer le terme de ses turpitudes (VF, p. 26). À travers lui, la puissance de la fiction excède l’exigence de représentation : Vandel incarne un colonat dont rien ne semble parvenir à contrarier le délire monologique.

Monologuer

C’est en effet un autre des éléments que les romans « algériens » de Belezi ont en en partage : ils sont pour l’essentiel constitués de monologues. Les personnages qu’ils campent y déroulent ou dévident une parole sans destinataire repérable, ou dont les destinataires sont dans l’incapacité de leur répondre. Cela est particulièrement sensible dans C’était notre terre, qui juxtapose les paroles de six personnages, réparties en vingt-cinq sections. La mère, Hortense, y interpelle son fils (« m’entends-tu, Antoine ? », CNT, p. 49-50) ou ses ascendants (CNT, p. 126, 131), tous morts ; les morts – Ernest le père, ou Antoine le fils – y prennent la parole et s’y adressent aux vivants (CNT, p. 174, 178). Les paroles se succèdent sans se répondre. Il n’y a de dialogues que joués, au conditionnel préludique, comme quand Claudia imagine le jour où les Algériens admettraient « que le pays partait à vau-l’eau[,] et qu’il fallait que les Français reviennent », jour où pourrait être fêté « le juste retour du passé », et où elle pourrait, devant son père tout ouïe, « déball[er] ce qu[’elle a] sur le coeur et qui [lui] ronge les tripes, parce que personne n’a d’oreilles pour [l]’écouter » (CNT, p. 361-364). Faute d’écoute, faute d’oreilles – les états de dégradation, toujours plus avancée, du « fauteuil à oreilles » de la mère, Hortense, rythment le roman (CNT, p.198, 208, 247 & 494) –, les paroles se suivent sans se « répondre » : à Claudia qui tente de l’alerter sur les dangers qu’il y a à vouloir demeurer en Algérie, la mère rétorque par une adresse à Fatima, sommée d’apporter à sa patronne ses boules Quies (CNT, p. 295). Seuls les morts semblent parvenir à dialoguer entre eux (le père et le fils, CNT, p. 381). Dans Les Vieux fous, tout entier constitué du récit qu’Albert Vandel produit devant Ouhria de « cette histoire » (VF, p. 265), qui est dans le même mouvement la sienne et celle de la colonisation, le problème est le même : nul ne veut rien entendre – pas plus les « vieux fous », qui n’ont cessé de « se hisser toujours plus haut sur les barreaux de la grande échelle coloniale » (VF, p. 15), qu’Ouhria ellemême, qui n’aspire qu’à dormir (VF, p. 320) et ne cesse de demander à « monsieur Albert » de lui « foutre la paix » (VF, p. 69, 259, 265, 274, 304, 320, 358 & 364). Dans Un faux pas, enfin, alternent deux lignes mélodiques, dans un dialogisme sans dialogue puisque toutes deux émanent d’Emma Picard, que Belezi choisit de « laiss[er] parler (FP, p. 10) : l’une, la plus nourrie, en romain, relate les plaies qui se sont successivement abattues sur cette famille d’apprentis colons pour tenir la promesse faite « de relater par le menu notre histoire » (FP, p. 104) ; l’autre, en italique, par laquelle Emma tend à conjurer sa solitude définitive en prenant à témoin Léon, le dernier de ses fils à mourir, sommé contradictoirement de bien ouvrir ses oreilles (FP, p. 11), de se souvenir (FP, p. 20, 24 & 60) et de se soustraire par le sommeil au déballage détaillé de « l’histoire de notre aventure coloniale » (FP, p. 90).

De sorte que l’insistance de la parole se trouve comme neutralisée par la défaite de l’écoute et que les mots semblent condamnés à être répétés. « Suis-je folle ? » interroge obstinément Hortense (CNT, p. 50-51) ; « C’est trop tard » martèle Vandel (VF, p. 18-20, 96, 98, 404 & 406), et concurremment « ils ne m’/nous auront pas » (VF, p. 13, 50, 95, 296, 344, 399, 412 & 421). De telles incantations signalent à la fois la nature des obstinations coloniales et leur impuissance effective. Faute d’engager ou de se traduire dans les faits, les formules qui font retour en viennent à s’apparenter à des refrains à vocation rassurante, dont la visée sémantique importe moins que la capacité musicale d’entraînement.

De fait, les modèles semblent musicaux autant que littéraires. Les critiques ne s’y trompent pas, qui parlent de « chant funèbre », « requiem », « polyphonie cacophonique » pour C’était notre terre ; de « chevauchée wagnérienne », de « symphonie criarde » et d’ « allegro furioso » pour Les Vieux fous ; de « lamento » ou de « péan » pour Un faux pas.

L’impératif catégorique de dire culmine dans ce dernier roman : « Mais avant de me taire, il faut que je dise dans quel enfer on nous a jetés, nous autres colons », lance en ouverture Emma (FP, p. 11), avant, « mère anéantie / […] mais femme portant en elle des restes de fierté qui [lui] commandaient […] de raconter » (FP, p. 253), d’emporter dans le puits, avec elle, la possibilité même d’une parole. Depuis « le commencement de [ses] malheurs » (FP, p. 123), Emma est un « échec qui se parle » (Barthes, p. 61), une figure, soumise à l’urgence tragique, dont le « monologue est l’expression même de la division » (ibid., p. 40).

Reste que ces monologues, qui semblent comme Emma voués à échouer au fond d’un puits, sans écho ni retour, ces paroles à destinataires absents, ou morts, ou léthargiques, parviennent aux lecteurs qui reçoivent avec eux « une histoire si révoltante que plus personne ne veut en entendre parler » (VF, p. 430). L’auteur ne leur permet donc de se dévider que pour « mettre en pleine lumière ce qui avait été tenu pendant si longtemps dans les obscurités de l’histoire » (Georgesco) et arracher la France qui, à l’instar des interlocuteurs fantômes de ses personnages, « ne veut pas entendre parler de ce passé-là », au « mensonge, [à] l’illusion, [au] mythe consolateur » ; Mathieu Belezi s’y engage : « Ce qui doit être porté à la connaissance du lecteur le sera par [lui] sans aucune faiblesse » (Lebrun).

Dénoncer

De quoi s’agit-il donc ? En quoi importe-t-il de creuser le temps en arrière et de remonter aux avant-commencements de la guerre d’indépendance algérienne ? Que dénoncent ces romans du fait colonial, outre sa clôture monologique et son caractère systémique ? Une passion appropriatrice d’abord, recouverte « par un principe d’identification »12. Le titre C’était notre terre, en écho au mantra « l’Algérie, c’est la France », condense le substrat idéologique de cette identification, qui élude les processus d’acquisition/appropriation/prédation. Ce sont ces processus que Belezi rétablit et rend visibles. Aux possessifs abusifs (« nos bergers », « nos ruches », « nos orangers », « nos citronniers », « nos mimosas »…, CNT, p. 14), à l’orgueil de bâtisseurs prétendant avoir métamorphosé un « pays de morts vivants » en « pays de cocagne » (VF, p. 44), au fantasme d’un retour sur « notre terre d’Algérie » (CNT, p. 501), l’auteur oppose les fins de non-recevoir des insurgés (« De-hors-la-rou-mi », CNT, p. 342), la désolidarisation d’un fils acquis au FLN (« sur une terre qui n’est pas à toi, avec des pierres et du bois qui ne sont pas à toi », CNT, p. 460), le récit de spoliations (« des propriétés entières […] récupérées pour quelques bouchées de pain », VF, p. 372). Il rappelle les logiques de différenciation et d’infériorisation qui président en terres coloniales, où les patrons s’apparentent à des souverains tout puissants (Vandel « règne […] sur le grand ciel d’Alger », VF, p. 117) qui se croient autorisés à « civiliser » (VF, p. 169), « soumettre », jouir « comme un satrape à qui rien ni personne ne demandera jamais de comptes » (VF, p. 45). Prédations et racisme ont donc partie liée. Qu’il puisse y avoir de « bons Arabes » (FP, p. 43) manifeste une essentialisation redoutable et signale la règle idéologique coloniale à laquelle l’exception est supposée déroger : l’Arabe « est un être imprévisible[,] menteur autant que voleur, paresseux, sournois, […] capable des pires violences » (FP, p. 30) ; les colons des êtres « de race supérieure grâce à la qualité exceptionnelle de [leur] sang » (VF, p. 336). Quoi d’étonnant, dès lors, à ce que la société coloniale soit ségrégative et veuille séparer le bon grain de l’ivraie ? On sait que le maire de Zeralda, en 1941, interdit l’accès à la plage de sa commune « aux Arabes et aux Juifs » après l’avoir interdite « aux chiens et aux chevaux » ; Vandel, lui, paie « deux gardiens certifiés de race française » pour tenir éloigné de sa piscine privée tout Arabe, quelle que soit sa condition sociale, « car on disait que la peau de ces gens avait une pigmentation si particulière qu’elle troublait l’eau des piscines européennes » (VF, p. 135). Ce racisme n’a d’égal que l’antisémitisme arrogant qui se traduit par l’élection de Drumont à la députation d’Alger en mai 1898, fêté au son d’une « Marseillaise antijuive » dont Les Vieux fous produit des extraits (VF, p. 322, 325 & 328) tout aussi glaçants que l’existence d’un journal intitulé La Trique anti-juive13 (VF, p. 322). Alors, c’est une autre des mythologies supposées fonder l’identité des Français d’Algérie que Belezi bat en brèche : le fantasme d’une communauté « mélangée », vivant en bonne intelligence avec ses voisins, « indigènes » ou « juifs »…

© BNF

Belezi va plus loin encore : il fait apparaître que, avant même la guerre d’indépendance algérienne, qui divise les Français d’Algérie (dans CNT, le fils prend fait et caus pour le FLN tandis que l’un de ses oncles s’engage auprès de l’OAS, la mère décide de rester tandis que ses filles quittent l’Algérie), il n’y a pas entre eux d’homogénéité ni de communauté de vie. Car si C’était notre terre et Les Vieux fous campent des figures de colons riches, des « bourgeois cousus d’or » (FP 84), Un faux pas embrasse le destin d’une « apprentie colon » (FP 46, 84) à laquelle aucune des plaies de la terre algérienne n’est épargnée : fièvres, attaques de sauterelles, disette, intempéries, pratiques usuraires. Entre ceux « qui font de l’or […] en barres » et « l’ouvrier », « le soldat », « le paysan arrivés là par on ne sait quel concours de circonstances, et qui pour la plupart en repartiront les pieds devant » (FP, p. 87), rien de commun en apparence. Pour ces petits-là, l’espérance de vie est plus courte qu’en métropole (FP, p. 198). Deux grands coupables sont désignés : « la France », qui « pousse » à l’installation (FP, p. 87), « berne » (FP, p. 90), « ment » (FP, p. 64) ; « le grand corps malade de la terre algérienne » (FP, p. 248), cruelle (FP, p. 96), « maudite » (FP, p. 93), « cette satanée terre d’Algérie qui n’a jamais voulu et ne voudra jamais » des colons (FP, p. 98). D’un côté, le « bureau de la colonisation » (FP, p. 32) et les « sirènes du gouvernement français » (FP, p. 11), qui vendent un « pays de cocagne où les pauvres devenaient aussi riches que les riches » (FP, p. 13) ; de l’autre, « la terre ingrate d’Afrique » (VF, p. 390), un « pays ingrat » (VF, p. 336), « qui vous paraît définitivement maté [mais] vous explosera à la gueule un siècle plus tard pour peu que vous ayez le malheur de relâcher votre étreinte » (VF, p. 16). Pris dans cet étau, étranglés par cette paire redoutable, les « pauvres colons impuissants » (FP, p. 233) qu’emblématise Emma paraissent des victimes. Aux vaines espérances qui donnent le courage fou de prétendre dompter une terre et un pays irréductibles (FP, p. 84-85, 95), succèdent l’obstination de qui a trop perdu pour battre en retraite (FP, p. 144), puis la déréliction, « la trahison [du] Dieu des chrétiens » qui « tourne le dos à son peuple colonisateur venu tout exprès en Barbarie pour chasser le mal et le remplacer par le bien » (FP, p. 134-135).

Pourtant, le titre du dernier opus le manifeste, Emma n’est pas seulement une victime : elle a commis un « faux pas » et par suite une faute. Mais laquelle ? Celle d’avoir prêté une oreille trop attentive au fonctionnaire qui l’a incitée à venir s’installer en Algérie (FP, p. 135) et à y entraîner ses fils (FP, p. 241) ? Celle « d’avoir été têtue à ce point » (FP, p. 164) et de pas avoir lâché prise ? Ou plutôt celle « d’avoir cru à sa mission et d’avoir continué à croire » (Vantroyen) ? Car en dernière instance, ce que révèle et dénonce implicitement Belezi, ce ne sont pas seulement les outrances des grands et gros colons, c’est la complicité idéologique des petits qui, en dépit de l’écart de fortune qui les distingue des propriétaires aisés, n’estiment pas moins légitime leur présence sur une terre abusivement conquise et défendent leurs intérêts propres, fussent-ils minuscules,

au détriment de ceux des indigènes. Ainsi Emma se réjouitelle, après avoir craint, au temps des grandes famines, d’être emportée par les « damnés de la terre arabe » […] corps et bien dans leur misère, dans leurs maladies, dans leur enfer obscur », que ceux-ci soient « reconduits par les soldats dans leurs montagnes », de sorte que les colons puissent travailler « sur [leurs] terres » hors « la menace de ces hordes en guenilles » (FP, p. 193-194). Là pourrait être la plus grande culpabilité : la postulation d’un « nous autres colons » (FP, p. 194, 253), d’une communauté de l’ambition possessive. Ce que Sartre synthétisait brutalement : « il n’est pas vrai qu’il y ait de bons colons et d’autres qui soient méchants : il y a des colons, c’est tout » (p. 27).

Si les enfants d’Emma meurent les uns après les autres pour le grand malheur de leur mère qui implore le Seigneur de lui dire ce qu’ils ont fait pour être punis de la sorte (FP, p. 105, 119 & 249), ce n’est pas sous l’effet de quelque péché originel, c’est en tant qu’ils sont les fils d’une mère de malheur qui, pas plus que les « mère et père de malheur » d’Antoine dans C’était notre terre, n’a été « capable d’en finir proprement avec ces histoires coloniales » (CNT, p. 449, 453).

« En finir proprement avec les histoires coloniales » : telle est l’ambition de l’auteur, qui travaille à ouvrir le placard des exactions pour que le lecteur après lui en fasse l’expérience – les découvre, les traverse, en soit métamorphosé. En effet, Achille Mbembe l’a rappelé, parce que « la mémoire est, par-dessus tout, une affaire de responsabilité à l’égard de quelque chose dont on n’est pas l’auteur », il n’y a de mémoire possible sans un « faisceau d’injonctions, d’exigences que le passé non seulement nous transmet, mais aussi nous oblige à contempler » (p. 131), et dont nous sommes rendus responsables. La parution dans AOC, en avril 2021, de « Bain de sang », une nouvelle extraite d’un prochain recueil que Mathieu Belezi consacre à la conquête de l’Algérie, atteste que pour lui, le combat continue. ❚

Œuvres citées

Barthes, Roland, 1979, Sur Racine [1960], Paris. Seuil, « Points ».

Belezi, Mathieu, 2008, C’était notre terre, Paris, Albin Michel.

Belezi, Mathieu, 2011, Les Vieux fous, Paris, Flammarion.

Belezi, Mathieu, 2015, Un faux pas dans la vie d’Emma Picard, Paris, Flammarion.

Buono, Clarisse, 2004, Pieds-noirs de père en fils, Paris, Balland.

Darmon, Pierre, 2009, Un siècle de passions algériennes. Une histoire de l’Algérie coloniale. 1830-1940, Paris, Fayard.

Dickinson, Emily, 2012, Lettre à Jane Humphrey, Lettres aux amies et amis proches, traduit de l’anglais par Claire Malroux, Paris, José Corti.

Dussuchaud, Chris, 2011, entretien avec Mathieu Belezi, Le Populaire du centre, 30 septembre 2011.

Georgesco, Florent, 2015, « Dix ans dans le marigot colonial », Le Monde des livres, 23 janvier 2015.

Gombrowicz, Witold, 1995, Journal, t. II, traduit du polonais par Dominique Autrand, Christophe Jezewski & Allan Kosko, Paris, Gallimard, « Folio ».

Henry, Jean-Robert, 2017, « Le roman de la lutte pour la terre en Algérie », in Guignard, Didier (dir.), Propriété et société en Algérie contemporaine. Quelles approches ? , Aix-en-Provence, IREMAM, [en ligne] : http:// books.openedition.org/iremam/3660.

Jenni, Alexis, 2011, L’Art français de la guerre, « Commentaires VII », Paris, Gallimard.

Lebrun, Jean-Claude, 2009, entretien avec Mathieu Belezi, L’Humanité, 16 avril 2009.

Mahler, Thomas, 2011, « Des Bienveillantes coloniales ? », www.LePoint.fr, 18 août 2011.

Mbembe, Achille, 2006, « Qu’est-ce que la pensée postcoloniale ? », Esprit, décembre.

Rey-Goldzeigeur, Annie, 2002, Aux origines de la guerre d’Algérie, 1940-1945. De Mers-el-Kébir aux massacres du Nord-Constantinois, Paris, La Découverte.

Roche, Anne, 2019, Algérie : écritures de l’autre, Paris, Kimé.

Saint-Arnaud de, Armand Jacques Leroy, 2013, Lettres du maréchal de Saint-Arnaud, 1832-1854 (3e éd.) (éd. 1864), Paris, Hachette Livre/BnF.

Sartre, Jean-Paul, 1956, « Le colonialisme est un système », Les Temps modernes, n° 123, mars-avril 1956, in Situations V, 1964, Paris, Gallimard.

Slimani, Leïla, 2011, « Les Vieux fous ou la barbarie coloniale revisitée par Mathieu Belezi », Jeune Afrique, 17 octobre 2011, [consultable enligne : https://www.jeuneafrique.com/189713/culture/les-vieux-fousou-la-barbarie-coloniale-fran-aise-revisit-e-par-mathieu-belezi/].

Stora, Benjamin, 2003, « La solitudes des incomprises. La guerre d’Algérie dans les écrits de femmes européennes (1960-2000) », Des hommes et des femmes en guerre d’Algérie, Paris, Autrement, p. 124-150.

Tsvetaeva, Marina, 2015, « Lecteurs de journaux » [1935], Poésie lyrique (1912-1941), traduit du russe par Véronique Lossky, Paris, éditions des Syrtes.

Vantroyen, Jean-Claude, 2015, entretien avec Mathieu Belezi, « Conter la vie de douleur d’Emma », Le Soir, 11 avril 2015.

1 Sur « L’Algérie vue par des Français », cf. Roche, p. 179-257 ; sur « Les porteuses de la “nostalgeria” », cf. Stora, 133-138, également : Henry.

2 Les références à cet ouvrage seront mentionnées dans ce texte par le sigle CNT.

3 Les références à cet ouvrage seront mentionnées dans ce texte par le sigle VF.

4 Les références à cet ouvrage seront mentionnées dans ce texte par le sigle FP.

5 Chris Dussuchaud, au terme de l’article qu’il consacre aux Vieux fous dans Le Populaire du Centre, le 30 septembre 2011, invite à « lire Annie Rey-Goldzeiguer sur l’histoire de la France coloniale (éd. La Découverte) » et, lors de son entretien avec Jean-Claude Lebrun (L’Humanité, 16 avril 2009, op. cit.), Mathieu Belezi en réfère à une affirmation de l’historienne selon laquelle « nous sommes […] incapables […] de regarder notre histoire en face » – affirmation présente dans Aux origines de la guerre d’Algérie, 1940-1945. De Mers-el-Kebir aux massacres du Nord- Constantinois : « N’est-on pas capable en France, près d’un demi-siècle après les faits, de regarder, comme nos voisins anglais, notre histoire en face, ne serait-ce que pour mieux appréhender notre avenir immédiat ? » (p. 10).

6 La source de la citation n’est pas produite, il s’agit du Journal de Gombrowicz (p. 450).

7 La citation de Pierre Darmon produite dans l’Avant-Propos d’Un faux pas est tirée d’Un siècle de passions algériennes. Une histoire de l’Algérie coloniale.

8 De fait, le terme apparaît sous la plume de Charles Bocher dans ses « Souvenirs de l’expédition dans les Ziban de 1849 » au sujet du « Siège de Zaatcha », lorsqu’il rapporte comment « enfermés dans un cercle de feu », « pas un [Arabe] ne put échapper à l’extermination ! » (La Revue des deux mondes, 1er avril 1851, p. 70-100 ; p. 99).

9 Ainsi, la p. 262 des Vieux fous fait se succéder un extrait du Discours de M. Galle, président des Délégations financières, le 19 novembre 1929, à l’occasion de l’inauguration de la station de radiodiffusion Radio Alger (cité par Mercier dans le t.1, p. 185 de son opus), un extrait du discours du président de la République Gaston Doumergue lors d’un banquet, le 10 mai 1930 (cité par Mercier dans le t. 2, p. 431 du Centenaire [1931] non réédité), et un extrait du discours de M. Hadj Hamou, devant le monument commémorant l’anniversaire du débarquement à Sidi Ferruch, le 14 juin 1930 (cité par Mercier, ibid., p. 300).

10 Les p. 286-287 des Vieux fous juxtaposent des extraits du discours du président Doumergue, le 10 mai 1930 (Mercier, ibid., p. 431) et quelques phrases du Président du Conseil général d’Alger, qui l’avaient précédé, le même jour (ibid., p. 427).

11 Ici, la citation littérale a été très légèrement tronquée (Cf. Mercier, ibid., p. 427).

12 La sociologue Clarisse Buono rappelle comment, faute de pouvoir se reconnaître dans la France, et excluant toute communauté avec le peuple algérien, les Français d’Algérie ont défini leur rapport au territoire en termes d’identification plutôt que d’appropriation (p. 28).

13 Journal publié à Alger entre le 1er juillet 1998 et décembre 1901, avec une interruption en 1899 et 1900.