Jasia Reichardt

Jasia Reichardt

Traduit de l’anglais par Aude de Saint-Loup, préface de Jean-Marc Dreyfus

Trocy-en-Multien, éd. de la revue Conférence, 2018, 200 p.

Le très beau livre de Jasia Reichardt, richement illustré, se compose de trois parties, dont la première et la dernière semblent se répondre en écho. Si la première partie relate ses souvenirs d’enfance dans la Varsovie d’avant-guerre, enfant juive heureuse, choyée par une mère artiste et un père architecte, et que la troisième partie est le récit de la fin de cette enfance à Londres, sorte de retour à la normale, auprès de sa tante et de son oncle, la partie centrale, concernant sa vie dans le ghetto et ses « voyages » d’un endroit à un autre, d’un couvent à un autre lui ayant permis d’échapper à la déportation, nous donne accès, à travers les archives personnelles de l’auteure, à ses « cicatrices de guerre » qui n’ont cessé d’interférer dans sa vie (p. 180).

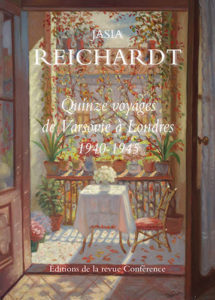

La présence, en couverture, du tableau lumineux du grand-père de Jasia, Jakub Weinles (Le Balcon sur la rue Krolewska, 1930), annonce bien une tentative de préserver ce qui reste de l’atmosphère familiale apaisante d’avant la catastrophe. L’incendie qui a ravagé l’atelier de l’artiste, le premier jour de la guerre, entraînant la destruction d’une grande partie de ses tableaux – dont les portraits de la mère et de la sœur de l’auteure – semble en effet préfigurer les pertes familiales à venir.

L’originalité et l’intérêt de ce livre viennent essentiellement des documents familiaux auxquels il nous donne accès, à savoir les quinze lettres et trente et une cartes rendant compte de la correspondance entre la mère de la narratrice (assassinée à Treblinka), sa grand-mère (qui s’est suicidée à Otwock), sa tante et son oncle, Franciska et Stephan Themerson, exilés d’abord en France puis en Angleterre. La transcription de ces lettres en version tapuscrite ainsi que la reproduction de certaines d’entre elles en fac-similé nous font entendre ces voix disparues auxquelles se mêlent celle de la narratrice enfant et nous permettent d’appréhender ces événements « extra-ordinaires » par l’« infra-ordinaire » (Perec).

Ces lettres, témoignant du quotidien et des problèmes « domestiques », se lisent comme autant de manières de prendre le contrôle sur le temps dans un moment où on ne peut parler d’avenir. Relues cinquante ans après, elles permettent de mesurer l’espace et le temps parcourus et font prendre conscience d’une trajectoire. La matérialité même des lettres (« les lettres ont leurs texture et configuration propres » p. 48) en fait des objets historiques (« elles subissent l’examen minutieux du censeur qui les numérote. Des passages sont découpés » p. 48) et nous renseigne autant par ce qu’elles disent que par ce qu’elles ne disent pas (les codes et l’auto-censure qui permettent de protéger certaines personnes). L’évolution de leur longueur, réduite à la fin à quelques lignes écrites dans l’urgence, est à l’image de l’espace du ghetto, qui rétrécit, et de l’enfermement bientôt sans issue de la famille. De la même manière, les non-dits de ces lettres ‒ qui n’évoquent quasiment jamais la situation dramatique du ghetto et qui se veulent toujours très positives ‒ sont à l’image de l’atmosphère que la mère de Jasia a voulu créer pour son enfant, une manière de la protéger vis-à-vis d’un extérieur de plus en plus angoissant et dangereux ; ainsi lorsque la mère sort avec sa fille dans les rues du ghetto au printemps 1942, elle lui cache les yeux pour l’« empêcher de voir des atrocités [qu’elle] ne peu[t] que deviner » (p. 120).

Par ailleurs, la capacité de l’auteure à transformer le quotidien en le fictionnalisant traverse le livre et devient un élément de sa survie. L’armoire blanche fabriquée par son père dans l’appartement de Varsovie devient une « armoire-refuge idéale et tout [s]on univers » (p. 26) et le lieu de représentations théâtrales imaginaires. Et puis plus tard, quand elle devra se faire passer pour catholique pour se cacher dans un couvent :

J’écris des rédactions sur des saints qu’apprécient les professeurs. Mes efforts sont reconnus et cela m’encourage à poursuivre. Quand ma réserve d’informations sur de vrais saints s’épuise, j’invente quelques personnages de saints mineurs, tous ont souffert, surmonté des difficultés et sont au final dûment récompensés (p. 144).

Une réinvention de soi permanente, s’expliquant par des événements dramatiques vécus enfant, qui l’obligèrent à changer plusieurs fois de nom et de prénom, a contribué à construire l’adulte qu’elle est devenue. Ainsi, quand elle commence à écrire comme critique d’art, elle s’amusera à utiliser ces différents pseudonymes. Si le fait de ne pas se retourner sur le passé lui a permis dans un premier temps de dépasser les blessures et les pertes de la guerre, c’est finalement sa tante, en lui confiant ces archives, qui lui a donné accès à ce regard reconstructeur sur son passé. Grâce à cette correspondance, comparée au point de chainette « qui revient sur lui-même, progressant lentement » (p. 49), la narratrice-adulte se sent alors capable d’appréhender de nouveau cette période à hauteur d’enfant, et de retisser les liens familiaux déchirés par la Shoah. ❚