Adachiara Zevi

Adachiara Zevi

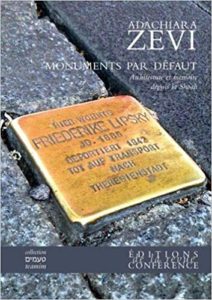

Traduit de l’italien par Christophe Carraud Trocy-en-Multien, éditions de la revue Conférence, collection Teamim, 2018, 384 p.

Paradoxe d’entrée de jeu : les magnifiques photographies, qui à la fois saisissent et découpent l’objet photographié, se confrontent à leur propre impossibilité.

Car les monuments dont il est question ici ont pour propriété de n’être pas « monumentaux », de n’offrir pas de prise au spectaculaire, mais d’inviter à une mise en jeu du visiteur, à une expérience qui précédera l’introspection, l’analyse, et fera émerger autre chose que le passé.

De quel « défaut » en effet s’agit-il ? Défaut « de “monumentalité”, si l’on entend par ce terme […] unicité, hiératisme, permanence, hypertrophie dimensionnelle, symétrie, centralité, rhétorique, indifférence au lieu, noblesse des matériaux, éloquence, refus des émotions. » (p. 7) Les monuments étudiés par Adachiara Zevi sont à l’opposé de cette liste, à commencer par le tout premier, le mausolée qui commémore le massacre des Fosses Ardéatines. Suivent le mémorial d’Eisenmann, les « contre-monuments » de Jochen Gerz et Esther Shalev-Gerz, les Stolpersteine de Günter Demnig, et de nombreux autres exemples, autant de déclinaisons, chacune dans son langage spécifique, d’une volonté d’activer la mémoire. L’analyse de chacun est précédée des projets, des controverses, et suivie des réactions des « usagers », ce qui l’inscrit dans le temps, contre la « permanence » voulue du monument classique.

Dans ce parcours varié, le lecteur est amené à s’interroger à son tour sur les choix qui ont présidé à leur érection, et d’abord entre mémoire littérale et mémoire exemplaire. La distinction est de Todorov : le littéral est « un fait intransitif, ne conduisant pas au-delà de lui-même », qui « soumet le présent au passé. » (cité p. 201) Plus un monument est « littéral », plus il nous exproprie de notre capacité d’élaboration individuelle (p. 112). Au contraire, l’usage exemplaire, sans nier la singularité de l’événement, « permet d’utiliser le passé en vue du présent, de se servir des leçons, des injustices subies pour combattre celles qui ont cours aujourd’hui. » (p. 201)

Placé en premier, le Mausolée des Fosses Ardéatines rappelle le massacre commis par les nazis, le 24 mars 1944. Dès janvier 1945, est lancé un concours national pour ériger un monument à la mémoire des victimes. Suivront cinq ans de controverses, où s’opposent les mémoires conflictuelles du fascisme. Quand le monument est enfin érigé, c’est « le congé définitif signifié au fascisme » (p. 32) notamment sur le plan architectural : il rompt avec le monumentalisme fasciste – et sa sobriété déplaira à certaines familles des victimes. C’est un parcours, qui se caractérise par une heureuse collaboration entre architectes et artistes, ce qui, on le verra, n’est pas toujours le cas. « Sculpture dans le paysage et espace architecturalement disponible » (p. 62), le mausolée anticipe les structures minimalistes à la Sol LeWitt ou les effets visuels et perceptifs de Nordmann ou Irwin, et son caractère pionnier justifie qu’il ouvre le parcours.

Vient ensuite l’Allemagne, naturellement le lieu primordial de ces monuments, d’autant qu’« il est rare qu’une nation se mobilise pour rappeler les victimes des crimes qu’elle a elle-même commis. » (p. 71) Le concours pour le Mémorial aux juifs assassinés d’Europe a suscité plus de cinq cents propositions – citons seulement le projet de Hoheisel : faire exploser la porte de Brandebourg et en éparpiller les fragments… (p. 78) Le champ de stèles d’Eisenmann est construit comme une grille devenue folle : « deux surfaces topologiques ondulées qui déterminent la base et le sommet des stèles […] définissent une zone d’instabilité par rapport au contexte des rues environnantes » (p. 103) L’effet cherché par Eisenmann est à l’opposé du littéral : il veut que le visiteur « se sent[e] seul et perdu, à la merci de souvenirs qui n’ont rien à voir avec ceux généralement associés aux camps de concentration […] expérience de l’égarement total que fait naître la perte de tout contrôle sur la raison. » (cité p. 102) Cette expérience peut susciter l’agressivité du visiteur, mais Eisenmann a refusé que ses stèles soient recouvertes d’un vernis anti-graffiti, non seulement parce que la firme qui devait le fournir avait produit naguère le Zyklon B, mais surtout parce que, pour lui, un monument ne doit pas être « sacré », au risque que les visiteurs le souillent, voire le détruisent. La durée et la vivacité des controverses indiquent d’ailleurs que « le meilleur mémorial allemand est le débat sur la nature de la mémoire » (James Young cité p. 110).

En Allemagne encore, Jochen Gerz et Esther Shalev- Gerz, peut-être inspirés par l’« anarchitecture » de Gordon Matta-Clark, ont eu l’intuition du « contre-monument » : la colonne de plomb de Hambourg (1986), douze mètres progressivement enfoncés dans le sol, sous l’action du public (signatures, inscriptions), « pour que rien ne puisse s’élever à notre place contre l’injustice » (p. 130), ou le « monument invisible » de Sarrebruck, pavés arrachés, gravés du nom des cimetières juifs allemands existant en 1939, puis remis en place (p. 132-134). Dans la même logique, sont évoqués La Maison manquante de Boltanski à Berlin, la Aschrottbrunnen (Negativform) de Hoheisel à Kassel : Hoheisel, au lieu de reconstruire à l’identique la fontaine détruite par les nazis, ce qui serait effacer l’événement, reconstruit l’original en béton creux puis l’enfonce sous terre, où on l’aperçoit à l’envers, à travers une grille, comme la bibliothèque souterraine de Micha Ullman sur la Bebelplatz (p. 143). D’autres plasticiens utilisent des media plus « légers », comme l’installation multimédia The ReCollection Mechanism d’Arnold Dreyblatt, qui documente un monde disparu (p. 153-155), The Writing on the Wall de Shimon Attie (p. 156) ou les affiches de Renata Stih et Frieder Schnock, qui reproduisent les décrets antijuifs de 1933 : à la suite de réactions alarmées ou agressives des habitants, la municipalité a imposé, sur les affiches, l’indication qu’il s’agissait d’une œuvre d’art… (p. 164)

Adachiara Zevi propose ensuite un dialogue, ou plutôt un duel, entre le United States Holocaust Memorial Museum de Washington et le musée juif de Libeskind. À Washington, James Freed, quoique formé à l’école de Mies van der Rohe, « déroge à la modernité, opte pour l’évocation, la narration, le monumentalisme. » (p. 205) Moderne par certains aspects (la charpente d’acier et de verre), son musée reste un « manuel d’architecture anachronique, postmoderne et citationniste. » (p. 207) Au contraire, les quatre artistes présents dans l’exposition permanente, Serra, Shapiro, Kelly, Sol LeWitt composent des oeuvres « discrètes » mais mal mises en espace (p. 216) : le contraire de la synthèse entre art et architecture qui caractérisait le Mausolée romain.

C’est le contraire aussi du musée de Libeskind. La solution adoptée à Washington ne peut convenir à Berlin – ne serait-ce que parce que les codes classicistes ont inspiré Speer. Et les sources d’inspiration de Libeskind sont bien différentes : il cite le Moses und Aron de Schönberg, et Einbahnstraße de Walter Benjamin : « soixante sections d’aphorismes et de réflexions » (cité p. 234) comme les 60 sections composant le zigzag du musée. L’œuvre se trouve à la convergence de deux projets différents et anciens. En 1962, le Sénat de Berlin décide de réaliser un musée de la ville à l’Ouest, le Berlin Märkisches Museum (1876), situé dans le Collegienhaus de Philipp Gerlach, de 1735, se trouvant à l’Est. La même année, une exposition fait le point sur la collection des documents concernant la présence juive en Allemagne. Libeskind « réunit » le bâtiment baroque de Gerlach et son propre bâtiment moderne, la continuité entre les deux marquant à la fois le lien entre culture juive et culture allemande, mais aussi la profondeur de la rupture. Le visiteur reconnaîtra ce « parcours claustrophobique, inconfortable en raison de ses brusques cabrades, de ses embardées directionnelles, le déséquilibre de ses niveaux, labyrinthique plutôt qu’axial ou perspectif. » (p. 229) Seule une très bienvenue photographie à vol d’oiseau (p. 231) lui permet de prendre conscience de l’ensemble, et de l’« égarement » qu’il a expérimenté.

Enfin, à l’extrémité de cette logique du « défaut », les Stolpersteine, les « pierres d’achoppement » de Gunter Demnig, installées pour la première fois à Cologne en 1995, sans autorisation : un « monument » de 45 000 noms gravés, dans 17 pays européens. Stolpern, c’est à la fois trébucher et activer la mémoire (p. 310). Tandis que le mausolée rassemble les morts en un seul espace, les Stolpersteine « les ramènent chez eux », rappellent que cette mort de masse est aussi une mort d’individus.

Sans pouvoir faire un sort à tous les monuments cités, échos ou contrepoints, on terminera sur la notion de « musée diffus », empruntée à Fredi Drugman (p. 336) : « un musée qui n’exproprie pas ni ne s’approprie, potentiellement sans objets ni collection fixe » (p. 338). C’est le cas limite du « défaut », un horizon plutôt qu’une proposition, un virtuel plutôt qu’un actuel : mais la réunion de ces vues, panopanoramiques ou ponctuelles, toutes vivement contrastées, et de l’analyse qui les assemble, stimule la réflexion sur la mémoire, les mémoires. Et nous aide à regarder d’un œil décapé les monuments qui nous entourent. C’est le grand mérite du bel ouvrage d’Adachiara Zevi.❚