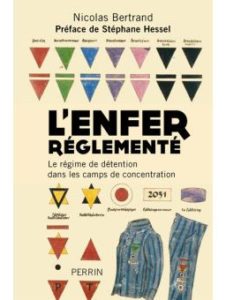

Nicolas Bertrand

Nicolas Bertrand

Préface de Stéphane Hessel, Perrin, 2015. 397 p.

Issu d’une thèse en droit en cotutelle soutenue à l’université Humboldt à Berlin et distinguée par le prix de la thèse 2012, l’ouvrage de Nicolas Bertrand mérite une attention particulière. Juriste, Bertrand déplace son regard vers des zones laissées dans l’ombre par l’historien de l’univers concentrationnaire[1]. L’absence de réflexion sur l’encadrement juridique des camps dans l’historiographie ou, plus exactement, la reprise de la thèse communément admise du règne de l’arbitraire, se reflèteraient en effet jusque dans les plus récentes études universitaires menées (essentiellement) outre-Rhin.

Loin d’être un exercice de complaisance, la préface de Stéphane Hessel, rédigée peu avant sa mort, pointe exactement le propos de l’ouvrage : « Avec une minutie de juriste, Nicolas Bertrand reconstruit le fonctionnement bureaucratique de la détention, de l’arrivée du détenu au camp jusqu’aux procédures réglant l’incinération de son cadavre et le traitement de ses cendres. » (p. 14) Stéphane Hessel était l’un des derniers survivants d’un camp de concentration et de ce fait la personne la plus indiquée pour avaliser la thèse de Bertrand selon laquelle c’est l’application quotidienne de règles et de procédures tatillonnes qui a permis l’existence d’un tel enfer et non l’arbitraire. Les survivants, qui n’avaient aucun moyen d’être au courant des procédures écrites, avaient pu, comme le reconnaît Hessel, contribuer à renforcer cette idée. Cependant pour peu qu’on prenne la peine de se plonger dans leur fastidieuse et difficile lecture pour le profane (ce qu’est dans ce domaine l’historien), les documents sur la juridiction des camps nazis attestent un encadrement normatif strict qui voulait ne rien laisser au hasard.

Hessel donne un exemple parlant de l’application d’une de ces règles : il s’était imaginé que c’était en vertu d’un privilège que le médecin prisonnier français, Alfred Balachowski, avait pu ne pas avoir le crâne rasé comme les autres prisonniers quand il était au Revier (l’infirmerie) de Buchenwald. Il était loin de se douter que cette mesure procédait d’un arrêté et n’avait rien à voir avec une quelconque faveur. Elle était destinée à donner l’apparence d’une véritable infirmerie alors qu’on y mourait bien davantage qu’on y était soigné. Ce qui n’exclut pas naturellement le statut de « privilégié » des médecins-déportés, mais relativise le pouvoir exercé par les prisonniers qui assuraient la gestion interne du camp (Kapos) à Buchenwald2. Il n’était aucune parcelle de la vie collective, privée et intime des détenus qui n’échappât à l’œil du législateur, du nombre de lettres qu’il pouvait recevoir jusqu’à celui qu’il devait (sic ! ) écrire sur du papier à lettre, lui-aussi règlementé. Il en était de même du travail forcé (horaires, alimentation, fréquence des contrôles), des sanctions (nombre de coups), des primes et allègements de peine qui étaient prévues, de la possibilité (seulement pour les Allemands « de souche ») de fréquenter le bordel du camp et du rythme de fréquentation et, enfin, de tout ce qui concernait la mort du détenu (du traitement de la dépouille au devenir de ses affaires personnelles). Contenues de façon éparse dans les témoignages, notamment ceux recueillis par David Rousset dans Les Jours de notre mort sur lequel s’appuie à juste titre Nicolas Bertrand, ces informations font sens tout à coup, alors que bien des témoignages avaient pu surprendre au point de mettre en doute la mémoire ou la raison des détenus. Ce va et vient entre leurs témoignages et la réglementation qu’effectue sans cesse l’auteur est incontestablement le point fort de son argumentation. Il se laisse même aller à suggérer que si les témoignages avaient été lus (et crus) plus attentivement, les historiens auraient gagné dans l’établissement des faits. On ne lui donnera pas tort. Pour quiconque a travaillé sur le quotidien des camps, des décisions jusque-là incompréhensibles trouvent ici une explication. Pourquoi tel détenu avait-il échappé à tel châtiment et non tel autre ? Quand appliquait-on la peine corporelle, la peine de mort ? Les SS avaient-ils toute latitude à exercer leurs pulsions sadiques ? Particulièrement bien analysée, cette dernière question montre l’interdiction formelle de toute punition arbitraire, interdiction qui ne peut que surprendre, tant on leur croyait tout pouvoir. Cet encadrement juridique, destiné à donner du camp l’apparence d’une institution « normale », avait pour conséquence non négligeable de mettre les exécutants en quelque sorte à distance du crime : privés de par la loi de libre-arbitre, ils ne faisaient en somme qu’appliquer des règles. D’où leur sentiment de n’avoir finalement agi qu’en toute légalité comme ils le proclamèrent pour la plupart lors de leurs procès.

Selon Nicolas Bertrand, l’emploi du concept d’arbitraire pour décrire le régime nazi qui demeure majoritaire dans la littérature scientifique explique les raisons pour lesquelles le régime juridique de détention concentrationnaire n’a pas fait pas l’objet de recherches poussées : À quoi bon étudier en détail un régime de détention quand on prétend que l’arbitraire en caractérise le fonctionnement ? Il balaie les plus récents ouvrages, montrant le moment où leur réflexion s’arrête : la répression disciplinaire serait à la fois présentée comme déterminée par des règles – qui ne seraient pas étudiées – et par l’arbitraire. Faisant la distinction entre « pouvoir discrétionnaire » et arbitraire, il évacue les critiques qui pourraient révéler des failles dans son interprétation, laquelle n’exclut pas d’ailleurs, comme il le rappelle dans sa conclusion, l’irruption de l’arbitraire, mais cesse d’en faire le principe directeur.

Une argumentation solide, basée sur l’examen des textes juridiques, fait de L’Enfer règlementé le complément indispensable à L’Organisation de la terreur, de Wolfgang Sofsky (1995), à Ein Extremfall des Sozialen. Die Häftlingsgesellschaft in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern3 de Maja Suderland (2009) ou encore à la somme de Nikolaus Wachsmann : KL. Une histoire des camps de concentration nazis récemment traduite (Gallimard, 2017) qui effleurent comparativement la question.

Que tous les aspects de la vie concentrationnaire aient été réglés par l’application scrupuleuse d’un régime de détention contraint en dernière analyse à s’interroger sur la façon dont les outils du droit peuvent servir à la pire des exploitations. « Cette capacité du droit à justifier la participation active au pire des enfers interpelle », écrit Nicolas Bertrand en conclusion (p. 382) Ce qui devrait nous alerter sur une problématique aux résonnances toujours actuelles : la question de la déshumanisation inhérente à toute régulation.

Espérons que les historiens de l’univers concentrationnaire sauront se saisir de cet apport d’un juriste, tandis que les juristes pourraient voir à partir de l’étude des camps nazis comment la dignité « in-humaine » peut être conférée par le droit.

Nicolas Bertrand est directeur du Mémorial de Langenstein-Zwieberge (Saxe-Anhalt), camp qui dépendait de Buchenwald.

[1] Rappelons qu’on parle ici des recherches sur les camps de concentration et non sur les camps d’extermination.

2 Voir à ce sujet Lutz Niethammer, Ein Sessel im KZ. Über Abbild, Inbild und Legende. Deutschland danach. Postfaschistische Gesellschafte, Bonn, Dietz, 1999, ou encore l’ouvrage collectif Der gesüberte Antifaschismus. Die SED und die roten Kapos von Buchenwald, Berlin, Akademie-Verlag, 1994. L’exposition permanente, notamment la partie intitulée « Leitmotive der DDR », du Mémorial de Buchenwald insiste, comme les deux titres précédents, sur le pouvoir des détenus en charge de la gestion interne du camp.

3 On pourrait traduire par « Le social sous conditions extrêmes. La société carcérale dans les camps de concentration nazis ».