Claire Zalc

Claire Zalc

Paris, Seuil, 2016, 400 p.

Avec la loi du 22 juillet 1940, seulement deux semaines après le vote des pleins pouvoirs à Pétain, l’État français ordonne la révision de toutes les naturalisations acquises depuis la loi du 10 août 1927, imposant une conception de la nationalité en rupture avec la tradition républicaine. Rappelons qu’en 1927 les étrangers ont pu demander la nationalité française après trois ans de résidence en France, au lieu de dix auparavant. Cependant, la montée de la xénophobie dans les années trente va restreindre les droits des naturalisés, en particulier sous le gouvernement Daladier (1938), dans le cas des professions libérales (médecins, avocats, etc.) et de la fonction publique. Pour des raisons idéologiques la Commission de dénaturalisation mise en place en 1940 s’attaquera d’abord aux naturalisations de 1936, donc explicitement aux mesures emblématiques du Front populaire. C’est le point de départ de l’enquête de l’historienne Claire Zalc, dont l’ouvrage passe en revue de manière qualitative (cas et itinéraires) et quantitative (statistiques et évaluations) les dénaturalisations à partir du fichier nominatif des dénaturalisés versé en 2008 aux Archives nationales, mais aussi en croisant ces données à d’autres fonds d’archives, notamment dans quatre départements. Les archives de la Commission des naturalisations n’ont pas été retrouvées, vraisemblablement détruites. Pierre Mornet, qui l’a dirigée, est nommé par De Gaulle après la guerre pour mener l’épuration, ce qui explique vraisemblablement la disparition des archives.

Certes, ce travail a bénéficié de l’évolution récente de l’historiographie, avec les travaux de Tal Bruttmann (Au bureau des affaires juives, 2006), Laurent Joly (L’Antisé- mitisme de bureau, 2011), Julie Fette (Exlusions, Practicing, Prejudice in French Law and Medicine, 2012), Nicolas Bertrand (L’Enfer réglementé, 2015), ainsi que les publications de Bernard Laguerre et Patrick Weil. Mais l’analyse historique de Claire Zalc est avant tout basée sur un échantillon de mille dossiers choisis pour observer les pratiques de dénaturalisation. Selon son estimation, plus de 15 000 personnes (une population émigrée surtout issue des classes populaires) sont dénaturalisées entre 1940 et 1944.

L’un des axes de sa recherche est l’administration de la preuve que la révision des naturalisations a été appliquée selon des critères antisémites, une politique qui n’a pas été imposée par l’occupant. En effet, la législation antijuive est française, Vichy gardera la main sur cette politique et refusera la demande allemande formulée en août 1943 d’une dénaturalisation collective des Juifs. Environ 250 000 dossiers (familles) seront ouverts par la Commission de dénaturalisation, ce qui correspond à près d’un million de personnes. L’historienne prend soin de rappeler qu’il y a déjà eu des « dénationalisations » (p. 30) sous la IIIe République. Néanmoins les cas sont restés rares, les décisions ayant été prises contre des individus possédant les nationalités allemande et autrichienne. Par ailleurs, si avant Vichy le gouvernement républicain a aussi utilisé la déchéance de nationalité pour exclure les opposants politiques, comme le communiste Maurice Thorez (décret du 17 février 1940), la logique de l’État français a plutôt été de prendre modèle sur la loi du 14 juillet 1933 passée par les nazis en Alle- magne pour annuler les naturalisations sous la République de Weimar.

Cela nous amène à un autre axe de recherche de Claire Zalc, qui revendique pour la méthode une approche ethnographique des relations de pouvoir, dans la routine des bureaux, inspirée par ce que l’écrivain Georges Pérec a appelé l’« infraordinaire ». Pour l’historienne, le dossier incarne un lieu de relation, de confrontation et d’interaction entre individus et institutions, où s’expriment les normes de la violence étatique, entre pouvoir discrétionnaire et pouvoir arbitraire. Les sources attestent une certaine continuité historique puisque le programme idéologique de Vichy est appliqué par une administration et des professionnels de la justice largement issus de la IIIe République et appelés à servir sous les régimes suivants.

Du point de vue de l’histoire sociale, Claire Zalc relève que les dossiers de naturalisation offrent un aperçu saisissant des trajectoires des immigrants venus en France. Elle identifie l’antisémitisme administratif bien avant l’adoption du premier statut des Juifs (3 octobre 1940), et donne l’exemple paradigmatique d’un médecin d’origine roumaine dénaturalisé en septembre 1940 car « israélite » (p. 102). Dans les mois qui suivent, la mention « israélite » viendra légitimer les décisions, alors que le recensement des Juifs de France n’a pas encore été ordonné par Vichy. Faute de recensement préexistant, la Commission s’est lancée dans une logique généalogique et onomastique pour détecter les noms juifs en dehors d’une consigne officielle : « La discrimination est entièrement fondée sur les noms censés indiquer l’origine. […] Les identifications à l’occasion des naturalisations concrétisent la transformation graduelle d’un antisémitisme onomastique en routine bureaucratique » (p. 114-115). Le nom devient donc un indice de judéité, intégré par l’administration, ce qui trahit les intentions antisémites. À cela s’ajoute la méfiance de la Commission vis-à-vis des intel- lectuels et des médecins naturalisés, ce qui correspond bien à une intériorisation des campagnes de presse xénophobes des années trente.

De leur côté, les autorités allemandes ne semblent pas s’intéresser aux activités de la Commission avant 1943. En 1942, les troupes allemandes envahissent la zone Sud et commencent à déporter massivement les Juifs vers l’Est. Au printemps 1943, Heinz Röthke, chef du service des affaires juives de la police allemande en France, s’informe sur la Commission et tente de discréditer son action en l’accusant de laxisme pour obtenir une loi de dénaturalisation des Juifs de France, en vue de rafles de l’été 1943. Envisagé par Laval, le projet de loi est refusé par Pétain et condamné par l’Église. Mais l’année 1943 constitue à bien des égards un tournant : la part des retraits visant les Juifs sans domicile connu augmente sensiblement en même temps que la surveillance, la convocation et le contrôle des individus dénaturalisés participant à la machine d’extermination des Juifs.

Un autre grand intérêt du livre de Claire Zalc est de varier les niveaux d’échelle et de suivre les administrations locales, comme par exemple les autorités préfectorales et les élus : « le signalement local constitue un rouage essentiel de la dénaturalisation » (p. 147), et celle-ci précède la déportation des Juifs. Si certaines administrations locales s’approprient les mesures pour se débarrasser d’indésirables au nom de la répression des communistes et des mauvaises mœurs, d’autres au contraire opposeront inertie, opposition ou franche résistance aux directives de Vichy. Mais il est aussi intéressant de remarquer que l’analyse de Claire Zalc aboutit a des résultat contre-intuitifs : premièrement, les dénaturalisations sont le terrain d’affrontements entre les autorités françaises (politique du cas par cas) et allemandes (politique collective) ; deuxièmement, le rythme des dénaturalisations ralentit à cause de la bureaucratisation et des allers et retours avec les autorités locales, dont les initiatives sont légitimées par le pouvoir central, comme en Allemagne où les autorités locales se sont approprié les mesures racistes des nazis pour faire la chasse aux Tziganes.

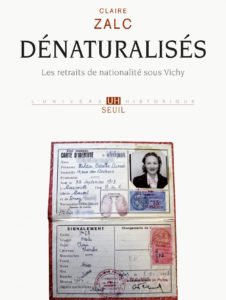

En dernière analyse, une des grandes réussites de Claire Zalc est la dimension anthropologique qu’elle met à jour : la Commission des dénaturalisations s’attaque aux liens de parenté, à la conjugalité et aux normes familiales. On regrettera l’emploi d’une notion floue comme l’« inconscient collectif antisémite » (p. 108) – la psychologie a aussi une histoire qu’il faut problématiser – mais son analyse du registre des émotions mobilisées par les individus dans leurs lettres pour faire appel des décisions est très réussie : par exemple l’effroi et la stupeur provoqués par l’annonce et le retrait de la carte d’identité (obligatoire depuis 1940), mais aussi la violence symbolique et les stratégies discursives mobilisées dans le matériel épistolaire qu’elle a mis au jour. Les victimes contestent en invoquant des valeurs morales et familiales, le loyalisme et le devoir, qui n’échappent pas à une analyse des catégories de genre : les hommes en appellent à la justice, les femmes à la pitié.