Exposition France Allemagne(s) 1870-1871. La guerre, la Commune, les mémoires (Musée de l’Armée, 13 avril-30 juillet 2017)

Il faut rendre grâce aux concepteurs de l’exposition du musée de l’Armée France Allemagne(s) 1870-1871. La guerre, la Commune, les mémoires (13 avril-30 juillet 2017) d’avoir accordé une place de choix à la question de la mémoire. La guerre, la Commune, les mémoires sont présentées dans le sous-titre de l’événement comme trois temps égaux, enchaînés dans une succession diachronique qui ne doit pas faire oublier à quel point ils sont liés. La chronologie, du reste, ne saurait être présentée de façon aussi schématique. Si la Commune (mars-mai 1871) suit bien la guerre franco-allemande (août 1870-février 1871), les mémoires transcendent la périodisation. Ainsi, celle du conflit, et du siège de Paris surtout, est centrale dans le processus conduisant au déclenchement de la Commune, révolte parisienne en partie motivée par le sentiment d’une trahison du pouvoir siégeant à Versailles après les sacrifices consentis pendant des semaines par la population de la capitale.

Le rôle relativement mineur joué par l’Allemagne durant les trois mois de la Commune justifie mal cependant la place réservée à cette dernière, laquelle aurait largement mérité un événement à elle toute seule. Elle ne mobilise pas les mêmes enjeux mémoriels : guerre civile franco-française, elle occupe une place forcément limitée dans l’imaginaire allemand ; en France, elle est héroïsée par la culture politique socialiste, honnie par la plupart des autres, et reste longtemps présente, conflictuelle aussi, jusqu’à aujourd’hui. La guerre de 1870 n’a pas la même dimension politique. Drame national pour les Français, moment fondateur pour les Allemands, elle a été plus consensuelle, sans l’être jamais totalement, dans chacun des deux pays, et devait s’estomper plus rapidement que la Commune, avec les deux guerres mondiales. Le concept d’« Année terrible », utilisé sous le coup de l’émotion provoquée par les désastres successifs auxquels la France était confrontée, avait uni dans une même entité de temps deux événements certes liés, mais différents dans leur nature, comme dans la façon dont leur mémoire devait se construire et se perpétuer. Les organisateurs de l’exposition n’ont pas fait correspondre nommément ce concept, trop franco- français, à la problématique des rapports « France-Allemagne(s) », mais ils l’ont conservé comme cadre thématique et chronologique, sans réussir à convaincre de l’intérêt d’un tel choix.

On pourrait presque regretter aussi que la question des « mémoires » du conflit et de la Commune vienne en dernier dans le parcours, comme une sorte d’annexe conclusive, un passage final presque obligé – bien que particulièrement judicieux. Peut-on conseiller au visiteur – une fois n’est pas coutume – de commencer par la fin, de tourner à gauche après la salle d’introduction au lieu d’aller à droite ? Il pourra ainsi (re)découvrir, avant toute chose, des éléments renvoyant directement à sa/notre mémoire collective, des œuvres connues, vues de tous ou presque : ainsi ces scènes reproduites dans les manuels scolaires, les « dernières cartouches », les charges de cuirassiers, les ballons de Paris, les affiches de la Commune, les Tuileries en ruines… Les monuments commémoratifs, que le visiteur aura pu croiser au hasard de ses pérégrinations dans les villes touchées par le conflit, sont autant de repères visuels qui lui permettront de réactiver sa mémoire. Il pourra ainsi repartir de sa propre connaissance subjective des événements, pour remonter le temps, replacer ces clichés dans leur contexte, et comprendre, non seulement la façon dont les faits se sont déroulés, mais aussi celle dont ils ont été perçus, fabriqués, mis en mémoire. Et comment ce lent travail a pu conditionner sa propre vision et sa propre connaissance de cette époque troublée.

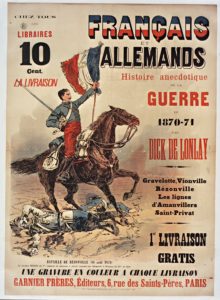

Mais que le visiteur intéressé par les questions mémorielles et soucieux de respecter l’ordre des salles se rassure : en suivant l’itinéraire de l’exposition, très bien conçu par les organisateurs, on peut, pas à pas, comprendre comment s’élabore, dès le présent des événements, la mémoire à venir, grâce aux divers objets appelés à constituer une collection de supports du souvenir. Le presse-papier commémoratif exposé, seul, dans la première salle est emblématique : en reliant ces trois moments-clés de la douloureuse histoire franco-allemande, 1813, 1870, 1914, il témoigne de l’enjeu temporel soulevé par le nécessaire souvenir des éléments douloureux. Les objets du quotidien sont d’ailleurs au cœur de ces processus, parce qu’ils inscrivent dans la vie de tous les jours la perpétuation d’un passé toujours présent : ici des médailles commémoratives, là un casse-noix, là encore des cartes-reliquaires. Au bout de l’exposition, heureuse idée, une petite bibliothèque montre comment le livre, objet premier de la culture de masse, contribue lui aussi à ce travail de mémoire (fig. 1).

Mais c’est l’art, sous toutes ses formes, qui joue un rôle essentiel dans la fixation du souvenir et le rapport subjectif à la réalité si caractéristique des processus de mémorisation. La photographie, très présente dans l’exposition, en fixant sur l’instant les scènes, les décors, les individus, a un rôle très important dans la perpétuation du souvenir. Les dessinateurs, dont les œuvres peuvent avoir été largement diffusées dans la presse, ont également contribué, rapidement, à la cristallisation mémorielle. De leur côté, les très nombreux tableaux exposés, plus ou moins connus, datent, pour la plupart d’entre eux, des années qui suivent la guerre : c’est très rapidement aussi que les peintres ont cherché à exalter les faits d’armes – car ces peintures sont surtout militaires – de leurs contemporains. Le peintre d’histoire, ce modèle indépassable des Beaux-Arts français du XIXe siècle, est lui-même mis en scène, comme l’incontournable Édouard Detaille, photographié par Victor Barthélemy. Grâce aux panoramas, ces peintures prennent une nouvelle dimension, confinant au grand spectacle, renforçant par leur audience leur rôle dans la transmission d’une mémoire. La sculpture monumentale, enfin, vient apporter sa pierre à l’édifice, hérissant villes et champs de bataille de monuments commémoratifs qui impriment, dans la chair même des territoires nationaux, le douloureux souvenir (fig. 2). Le cinéma est le grand absent de l’exposition – on a préféré lui consacrer un cycle à part, choix compréhensible mais frustrant. Quelques images de Mademoiselle Fifi, de Boule-de-Suif, de La Barricade du Point-du-Jour ou de La Pipe du communard n’auraient pas déparé dans cet ensemble d’œuvres qui sont autant de supports de la transmission des imaginaires.

L’exposition donne à voir les bons et mauvais côtés de la mémoire. Il y a bien sûr les blessures qui ne cicatrisent pas, ou qui le font lentement, la guerre menée par les partisans, l’incendie de Strasbourg (fig. 3), la figure pathétique de l’Alsacienne… Il y a les clichés honnis, comme le casque à pointe, et ceux qui suscitent la fierté, les uniformes, le Chassepot, le ballon de Gambetta, Thiers libérateur du territoire, et puis, du côté allemand, les affiches de la victoire, le défilé des troupes dans Paris, la proclamation de l’Empire… Le visiteur retrouve ces éléments d’une culture partagée, aujourd’hui moins conflictuelle, quand peut encore l’être, du moins politiquement, le souvenir de la Commune, où s’opposent les images du Paris en flammes et les photographies de la répression féroce menée par les « Versaillais ». Ces éléments attendus sont présents, recontextualisés avec bonheur.

D’autres, moins connus, parce que confinés aux marges de la mémoire, n’ont pas été oubliés, et c’est une des nombreuses réussites de l’exposition. Les femmes trouvent la place que leur fait mériter la part qu’elles ont prise aux événements – même si cette place reste minime. Amélie Crémieux côtoie Marie Favier, la « franc-tireuse », et Katharina Weißberger, l’héroïne de Spichern. Les soldats coloniaux sont également présents, avec les tableaux de Turcos (tirailleurs algériens) ou bien ce groupe de prisonniers français venus d’Afrique (fig. 3). Les prisonniers, justement, sont là aussi, photographiés (par l’ennemi, forcément), ainsi que les blessés, ces « gueules cassées » avant l’heure. Les corps mutilés sont exposés, parfois jusqu’à l’insoutenable. Ces photographies viennent rappeler que, bien avant les horreurs de la Grande Guerre, les conflits du XIXe siècle étaient déjà, eux aussi, d’une inhumaine brutalité.

La mémoire de la guerre de 1870 et de la Commune a longtemps mis en avant l’héroïsme des combattants et la cruauté injuste de l’ennemi. L’exposition du musée de l’Armée permet de mettre ces clichés en perspective et de dépasser les lieux communs. Mais c’est pour mieux en renforcer un autre : la tragique communauté de destins qui unit, historiquement, la France et l’Allemagne. Un lieu commun qui, loin d’être dépassé, est plus que jamais salutaire.

Publié dans Mémoires en jeu, n°4, septembre 2017, p. 26-28