« Nos âmes sont à apaiser des deux

côtés. […]

Nous sommes pleins de l’Occident

mais vous êtes vides de nous. »

Koli Jean Bophane

Le 17 juillet 2020, le Parlement belge mettait en place une Commission spéciale pour regarder en face la réalité et les traces persistantes du passé colonial de la Belgique. Cette démarche fut fortement influencée par la mort de Georges Floyd et la vague d’indignation portée par le mouvement Black Lives Matter. Elle s’inscrit toutefois dans une perspective de plus longue durée. Dès la fin des années 1980, des associations composées principalement d’Afro-descendants militent en faveur de la décolonisation de l’espace public. En 2004, la main d’un personnage congolais au pied de la statue équestre de Léopold II à Ostende est tranchée. Quinze ans plus tard, un groupe de travail mis en place par les Nations Unies conclut que la discrimination raciale est « endémique » dans les institutions du pays et suggère aux autorités belges d’entamer un « travail de mémoire » pour établir les faits et faire la lumière sur le passé colonial2. Le 30 juin 2020, le Roi Philippe adresse une lettre au Président congolais Félix Tshisekedi à l’occasion du soixantième anniversaire de l’indépendance du Congo. Pour la première fois, un souverain belge reconnaît les « actes de violence et de cruauté » commis à l’époque de l’État indépendant du Congo, ainsi que les « souffrances » et « humiliations » subies pendant la période coloniale. Après avoir précisé que ces « blessures du passé » « pèsent encore sur notre mémoire collective », il encourage la réflexion entamée par le Parlement « afin que notre mémoire soit définitivement pacifiée ».

UNE FORME D’EXEMPLARITÉ

Le cas belge est emblématique à quatre égards. Tout d’abord, la période coloniale belge apparaît souvent comme une sorte de cas d’école en raison du degré de violence de l’entreprise coloniale. Depuis la publication de l’ouvrage Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad en 1899, le roi Léopold II de Belgique est devenu l’un des principaux symboles de la brutalité coloniale.

Outre l’ampleur de la violence coloniale, le cas belge est particulièrement significatif pour une deuxième raison : la nature politique de la Commission. Celle-ci était composée de 19 députés belges qui représentent tous les partis politiques élus, de l’extrême-droite à l’extrême-gauche. Certains députés soutenaient fortement la mise en place de la Commission et ses travaux tandis que d’autres y étaient totalement opposés.

Troisièmement, le mandat de la plupart des commissions mises en place pour faire face au passé colonial est généralement lié à un aspect particulier de ce passé. Dans le cas de la Belgique, le mandat de la Commission parlementaire était extrêmement large. Il ne concernait pas seulement les injustices passées (les crimes commis au Congo de 1885 à 1960, et au Burundi et au Rwanda de 1919 à 1962), mais aussi les injustices contemporaines (la discrimination actuelle à l’encontre des Afro-descendants en Belgique). Cette double ambition permet d’observer la portée et les limites d’une approche maximaliste.

Enfin, un dernier élément justifie le caractère emblématique du cas belge : son issue inattendue. Après deux ans et demi de travail, plus de 150 auditions, une visite dans les trois pays des Grands Lacs et deux rapports volumineux d’experts (rapport initial de 681 pages et rapport final de 112 pages), les membres de la Commission parlementaire ne sont pas parvenus à un accord politique. Cela signifie concrètement qu’aucune des 128 recommandations proposées par son Président ne fut votée.

QUATRE PROBLÉMATIQUES CENTRALES

Au lendemain de crimes de masse, il est une part d’irréparable face à laquelle les tribunaux ne peuvent rien. Les corps déplacés ou déchirés l’ont été. Les orphelins le sont restés. Leur dignité, bafouée, s’est comme éteinte. C’est là qu’un récit commun peut tenter de retrouver la trace. Loin de chercher à épingler pour condamner, il s’agit de tendre l’oreille pour repérer le souffle des dignités en suspens. Imperceptible dans le vacarme des polémiques, ce souffle surgit telle une brise quand on s’arrête et qu’on le cherche. Rallumer la dignité implique de revenir aux promesses non tenues du passé3. Il s’agit donc de retracer l’histoire de ces promesses (1ère condition), mais aussi de s’engager (2e condition) pour sortir enfin du cycle des générations naufragées.

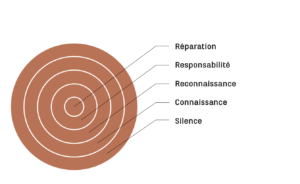

C’est dans cette perspective que les débats suscités par la Commission parlementaire ont abordé quatre problématiques principales : la connaissance, la reconnaissance, la responsabilité et la réparation.

GESTION OFFICIELLE D’UN PASSÉ DOULOUREUX

L’image des cercles concentriques renvoie non pas au but qu’il s’agirait de viser de manière quasi mécanique, mais au point focal autour duquel tous les débats suscités par la Commission spéciale se sont cristallisés.

(1) La connaissance du passé colonial a pour point de départ des archives écrites et/ou orales. En Belgique, ces archives représentent plus de 20 km de documents, conservés dans 80 institutions réparties dans tout le pays. Maintes auditions ont souligné l’importance fondamentale de l’accessibilité des archives publiques, que ce soit pour les chercheurs, les journalistes ou le public au sens le plus large du terme. Cette accessibilité se révèle purement et simplement vitale pour les individus qui recherchent des documents probants permettant d’établir l’identité de leurs parents ou de leurs aïeux. Dans ce cas précis, l’impossibilité d’accéder aux archives peut signifier une forme d’errance, laissant les êtres « en suspens ». Le cas douloureux des enfants métis, enlevés de force à leur mère africaine et placés dans des pensionnats chrétiens, en témoigne.

(2) La reconnaissance du passé colonial implique une nouvelle posture. Il ne s’agit pas de ressasser ce passé, mais de l’analyser autrement, de l’analyser aussi du point de vue de celui qui était l’autre – afin qu’il ne le soit plus (Ricœur, 2000, p. 496 ; 2004, p. 253 sq.). Durant les travaux de la Commission, l’étape de la reconnaissance s’est déclinée de quatre façons distinctes. Les auditions organisées entre décembre 2021 et octobre 2022 se rapportèrent à la réalité du colonialisme dans son ensemble, à celle du passé colonial belge, à des événements précis de ce passé et à des trajectoires individuelles spécifiques. Cette variété de déclinaisons a permis que l’approche ne renforce pas seulement une histoire « vue du ciel » (concentrée sur le niveau macro et institutionnel du régime colonial), mais aussi une « histoire au ras du sol » (Revel, p. I-XXXIII) (préoccupée par les individus et leur quotidien).

(3) Les phases de connaissance et de reconnaissance répondent à la question : « Que s’est-il passé ? ». Elles s’ancrent dans la recherche historique et impliquent un décentrement, au sens d’un déplacement. La phase de responsabilité fait face à une autre interrogation : « Que faire avec le passé ? ». Elle requiert un exercice rétrospectif pour réfléchir à son propre rôle dans les événements concernés. Cette perspective repose sur une distinction fondamentale entre les notions de culpabilité individuelle et de responsabilité politique. Lors des auditions, deux pièges principaux ont été pointés par une majorité d’orateurs et de témoins. Le premier consiste à mettre en balance les aspects dits « positifs » et « négatifs » de la colonisation. Les éléments qui étaient accentués par la propagande coloniale et qui demeurent centraux dans certaines prises de position actuelles concernent notamment l’alphabétisation, l’amélioration des soins de santé et les apports sur le plan des infrastructures. Aucun de ces éléments ne peut être nié. Mais ils ne permettent pas d’atténuer ou de relativiser les conséquences les plus dramatiques de la colonisation (violence, ségrégation, dévalorisation et mise en péril des cultures, traditions et identités propres). Comme tous les historiens entendus lors des auditions l’ont montré, l’impact concret de la colonisation fut une « pénétration vio-lente » puis la « soumission forcée » d’une société par une autre4. Que des nouvelles routes aient été aménagées et que des progrès notables aient été réalisés dans de multiples domaines ne permet pas pour autant de parvenir à une forme d’équilibre.

Un deuxième piège porte sur l’importance accordée aux chiffres pour tenter de mesurer les gains et les coûts du colonialisme. L’absence actuelle de consensus sur le nombre exact des victimes témoigne de la vitalité des recherches historiques. Elle ne permet toutefois pas de mettre en doute le caractère massif des violences commises. La question de la qualification de génocide, qui occupa elle aussi beaucoup de place lors des travaux de la Commission, est souvent reliée à cette querelle de chiffres. Sur le plan juridique, la notion de génocide implique l’intention de détruire un groupe ethnique, religieux ou racial, en tout ou en partie5. Dans le cas de l’État indépendant du Congo, cette volonté ne peut être démontrée, les autorités coloniales ayant au contraire eu besoin de main-d’œuvre pour permettre l’exploitation maximale des ressources. Cette discussion autour du terme « génocide » risque néanmoins de détourner l’attention de la nature intrinsèquement violente du régime. Le premier rapport des experts et l’ensemble des auditions démontrent la gravité des atrocités commises – que l’on songe au travail forcé, aux massacres, aux viols et à tout autre type de répression restés largement impunis en raison de leur déni et du caractère fondamentalement raciste du régime mis en place.

(4) La question des réparations constitue le nœud de la démarche. Il ne s’agissait pas de « payer pour un passé que l’on n’a pas choisi » (phrase souvent entendue dans les débats de la Commission parlementaire), mais de s’engager pour repriser les trous creusés par les déchirures coloniales. Pour y parvenir, il ne s’agissait plus de parler du Burundi, du Congo ou du Rwanda entre Belges (telle était bien la logique pendant la période coloniale), mais de parler avec des représentants du Burundi, du Congo, du Rwanda tout en incluant au centre des discussions les associations d’Afro-descendants. L’objectif qui était poursuivi n’était pas de remplacer certaines voix par d’autres. Aucune association liée au passé ne fut exclue du processus. Le but était d’élargir le jeu. La question des réparations polarisa cependant totalement les débats. Au moment des négociations finales, les partis politiques de gauche réclamèrent des excuses officielles (présentées comme une condition sine qua non) tandis que la plupart des partis politiques de droite refusèrent catégoriquement l’idée d’une responsabilité rétrospective attachée à des excuses. L’argument explicite était que des excuses officielles risqueraient de mener au paiement de dommages et intérêts pour les anciens colonisés encore vivants et leurs descendants. L’absence de compromis possible entre ces deux positions mena à l’impasse.

Pour les porte-paroles des associations d’Afro-descendants, cet échec démontre que rien n’a changé depuis l’époque coloniale. À leurs yeux, les excuses officielles sont non seulement nécessaires, mais aussi insuffisantes. Les membres de « la » diaspora ne parlent certes pas tous d’une même voix mais nombre d’entre eux se rejoignent pour considérer que les mots sont importants, mais qu’ils doivent impérativement être accompagnés d’actions directes et immédiates pour mettre fin aux discriminations actuelles.

IMPASSE, ÉCHEC OU PREMIÈRE ÉTAPE

À ce stade, nul ne peut nier la déception. L’absence de recommandations politiques ne peut néanmoins annuler ce qui a été fait. Un débat public a commencé. Nombre de témoignages encore jamais entendus dans un cadre officiel l’ont été. Certaines larmes jusqu’ici ignorées ont coulé et « [c]es larmes sont une parole » (Assumpta Mugiraneza, Kigali, 8 septembre 2022). Plus de 150 témoins, experts et militants ont partagé leurs points de vue et leur expertise au sein du Parlement. Leurs propos et expériences ont été transcrits et filmés. Le même nombre de personnes (représentants officiels, académiques, artistes, représentants d’organisations de la société civile et étudiants) a rencontré la délégation belge de députés qui s’est rendue à Kinshasa, Bujumbura et Kigali en septembre 2022. Leurs attentes ont également été systématiquement notifiées et rapportées au Parlement. Leurs messages ne peuvent être effacés.

De nombreuses leçons peuvent être tirées de cette expérience. La première concerne la nature politique du processus. Le choix d’une Commission parlementaire est-il appro-prié ? Les arguments en faveur de ce choix étaient principalement de deux ordres : (1) la légitimité des membres de la Commission pouvait difficile-ment être mise en doute puisqu’ils étaient tous élus par des citoyens belges ; (2) le cadre officiel qui carac-térise le Parlement était un signal de volonté politique. Cela étant, le rôle ultime et décisif joué par les présidents de certains partis politiques démontre les écueils de ce type de processus. L’écart entre l’expérience de la plu-part des députés qui ont participé aux auditions et aux débats pendant plus de deux ans et les décisions inflexibles prises par divers présidents de partis (qui n’ont assisté à aucune session de la Commission) est frappant. Malgré toutes les limites de la Commission, il est difficile de nier la valeur ajoutée des témoignages et des analyses partagés lors des auditions. Leur impact n’a été ni magique, ni systématique, mais plusieurs députés ont expliqué que le processus avait suscité une forme d’introspection à laquelle ils ne s’attendaient pas.

Une autre leçon importante concerne le calendrier et la durée du mandat de la Commission. La démarche adoptée était paradoxalement maximaliste sur le plan des objectifs et minimaliste sur le plan du temps et des ressources allouées à l’exercice. Les résultats attendus visaient l’analyse des injustices passées et actuelles liées au passé colonial au Congo, au Burundi et au Rwanda, la mise en place d’un plan pour gérer le passé colonial et la promotion d’une société inclusive qui favorise la réconciliation. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, la Commission disposait d’un peu plus de deux ans. Tous les cas d’étude démontrent pourtant que les changements de croyances, de représentations et d’émotions ne se comptent pas en mois, mais en années, voire en générations. Le travail de mémoire qui fut encouragé par la Commission parlementaire ressemble à une marche en montagne. Il implique des efforts longs et lents. Mais il permet d’élargir l’horizon et d’accéder à des vues inespérées – d’où l’on n’observe plus une, mais plusieurs vallées.

ÉPILOGUE : QUAND LA MÉMOIRE DÉBORDE

La mémoire vivante n’est jamais stagnante. Elle s’écoule. À cadence variable. Ruisseau calme ou cascade de montagne que rien, ni personne ne peut arrêter. Elle passe d’une génération à l’autre. Quand le sang a coulé, elle inonde. Les études de cas analysées sur tous les continents le démontrent : les crimes de masse mènent inéluctablement à des débordements mémoriels. S’il est possible de les postposer, il est illusoire de chercher à leur échapper. Le déni dans certains cas permet de « faire comme si ». L’amnistie dans d’autres prétend tourner la page. Mais toujours cette dernière résiste. L’encre non lue se transforme en plomb, réclamant du temps et de l’attention. Loin de toute précipitation, le silence et la concentration détectent peu à peu les voix non entendues, les cris muselés, les murmures méprisés. Tous remontent à la surface.

Dans ces paysages ravagés par la violence, la mémoire ne s’est pas arrêtée. Loin des cascades aisément décelables, elle a creusé, rongé la terre et frayé son chemin. Souterraine, elle a glissé jusqu’à resurgir. Le phénomène des rivières résurgentes est saisissant. Dans un lieu que l’on pense paisible et parfois même apaisant, le large jet surgit avec une force insoupçonnée.

Telle est l’expérience observée tout au long de la Commission parlementaire. Remontées mémorielles, contretemps incompris, décalages insondables entre acteurs et leurs descendants. Le colonialisme ne se réduit pas au crime. Mais il s’y engloutit. Les massacres perpétrés pendant la période coloniale dans les trois pays des Grands Lacs n’ont pas été recensés. Des corps non ensevelis attendent, flottants, le moment du repos. Charriés par les eaux du souvenir, ces disparus emportent tout sur leur passage, malmenant les priorités du présent.

Débordés par leur passé, les individus comme les sociétés cherchent à canaliser ces eaux troublées, souillées pour certains, sacrées pour d’autres. Origines et trajectoires divergentes ici s’effacent. Tous les riverains partagent un même but : dompter et apprivoiser les flots. Qu’ils soient belges, burundais, congolais ou rwandais, tous y sont confrontés.

En instituant une Commission spéciale, le Parlement belge a pris le risque d’être submergé. En ne votant aucune résolution, il n’a pu empêcher que passé et présent se dévorent. ❚

cet article est prolongé par un entretien avec Valérie Rosoux paru dans le n° 19

Œuvres citées

Arendt, Hannah, 1958, The Human Condition, Chicago, University of Chicago Press ; 1983 [1961], La Condition de l’homme moderne, traduit de l’anglais par Georges Fradier, Paris, Calmann-Levy.

Revel, Jacques, 1989, « L’histoire au ras du sol », préface, in Giovanni Levi, Le Pouvoir au village. Histoire d’un exorciste dans le Piémont du XVIIe siècle, Paris, Gallimard.

Ricœur, Paul, 2000, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Seuil.

Ricœur, Paul, 2004, Parcours de la reconnaissance, Paris, Stock.