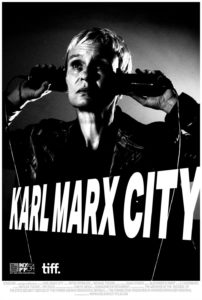

Karl Marx City, film documentaire de Petra Epperlein et Michael Tucker, 98 minutes, États-Unis/Allemagne, 2016

Rien de tel que le noir et blanc pour filmer le passé. La scène se passe à Chemnitz, ville rebaptisée « Karl-Marx-Stadt » par le régime communiste est-allemand et qui récupéra son nom dès le lendemain de la chute du Mur. Il neige et le paysage est pure désolation : des immeubles délabrés, d’anciens sites d’usines désaffectées, des rues sans joie qu’arpente, un micro professionnel au poing, une femme à la beauté grave, à la recherche de son passé. Ou plutôt de celui de son père qui s’est suicidé deux ans après la réunification de l’Allemagne. De ce suicide on ne connaît pas les raisons. Une lettre anonyme l’aurait dénoncé comme agent informel (c’est-à-dire non appointé) de la Stasi. Vingt-cinq ans plus tard, sa fille, qui n’est autre que la réalisatrice Petra Epperlein et qui vit désormais aux États-Unis, décide de connaître la vérité, coûte que coûte. Ce qui nous entraîne avec elle à travers les différentes administrations qui gèrent le passé criminel de la RDA : la tristement célèbre prison de Hoheneck, à Berlin, et les archives de la Stasi où elle déposera une demande de consultation du dossier de son père. On attendra la fin du documentaire pour connaître la réponse à la question qui, on le comprend, hante la famille.

Le scénario fonctionne très bien. De ce côté-là, comme de celui de la qualité de l’image, des différents plans et séquences, il n’y rien à redire. Il s’agit d’un beau film documentaire qui, à coup sûr, trouvera son public. Sorti à New York au printemps dernier, il n’a recueilli que des louanges. Seulement voilà, du point de vue de la véracité historique, il pose un problème : d’un bout à l’autre, il conforte la vision de l’omniprésence de la Stasi planant sur une société vivant sous la peur, ce qui est une réalité par trop conforme à l’image dominante qu’on aime à donner de la RDA. En dehors des dissidents, qui ne furent pas si nombreux, et d’esprits critiques qui le furent malgré tout davantage, ce n’est qu’après les révélations sur l’étendue du réseau d’informateurs de la Stasi que la majorité de la population s’est rendu compte du haut niveau de surveillance (aux moyens assez piètres, comparés à ceux dont disposent aujourd’hui les services de renseignements) dont elle avait fait l’objet. Dans l’ensemble, tout en connaissant l’existence de la Stasi et tout en s’en méfiant, elle ne s’en préoccupait pas outre-mesure. Le personnage sans doute le plus crédible du documentaire est d’ailleurs la mère de la réalisatrice qui émet au moins cette phrase, à savoir qu’on ne vivait pas si mal, qu’il ne faudrait pas exagérer et réduire l’histoire de la RDA à celle de la Stasi.

Mais quel poids peut bien avoir pareille réflexion face à la parole d’autorité du directeur de la prison de Hoheneck, l’historien Hubertus Knabe, bien connu pour avoir le discours le plus radical sur une RDA dont il ne voit que le passé criminel ? (Il existe d’autres historiens dont le regard est moins orienté, mais c’est lui qui a eu la préférence des réalisateurs.) Son discours sur la « collaboration » de la société tout entière parce qu’elle aurait accepté le régime, ce qui expliquerait la stabilité de la RDA, fait fi de la mémoire de ceux qui l’ont accepté, avec tous ses travers, par loyauté envers un projet de société et un idéal qui n’avait dans son essence, faut-il inlassablement le rappeler dès lors qu’on tend à mettre un signe d’égalité entre les deux dictatures allemandes, rien de répréhensible. Il n’y a guère, dans ce documentaire, qu’un ancien officier de la Stasi pour évoquer comment, après le nazisme et la prise de conscience de l’ampleur de ses crimes, on avait pu croire et espérer dans une Allemagne meilleure. Malheureusement, l’homme est déjà âgé, nous sommes vingt-cinq ans après la chute du Mur, il s’exprime mal, de façon un peu simpliste et avec un accent régional prononcé qui le dessert. Il fait juste figure de pauvre bougre qui a été manipulé. Relevons aussi ce raccourci de l’histoire lorsqu’on nous montre les manifestants filmés en gare de Dresde, en octobre 1989, criant « Nous voulons partir » en voyant passer les trains qui transportent des citoyens est-allemands réfugiés dans l’ambassade de RFA à Prague rejoindre l’Allemagne de l’Ouest, alors que c’est précisément le « Nous voulons rester » (Wir wollen bleiben ! ) qui fut le slogan majoritaire. Ce fut aussi le cri le plus surprenant, celui de ceux qui, à l’instar de Christa Wolf, imaginaient un socialisme dont on ne voudrait pas partir. Peut-être n’y voit-on aujourd’hui que naïveté et croyance utopique, mais est-ce une raison pour ignorer cette mémoire-là ?

Et pourquoi ne pas envisager comme raison du suicide du père − qui s’avère n’avoir jamais été un agent de la Stasi, mais au contraire quelqu’un qui osait dire ce qu’il pensait (la famille ne s’en était jamais rendu compte ? ) et qui avait été dénoncé par son meilleur ami (c’est peut-être vrai, mais c’est un peu gros) − la perte d’identité professionnelle, le déclassement qu’il avait subi lors de la réunification et dont il s’était plaint ? La grande majorité de la société est-allemande s’entendit alors dire, en échange de bananes et de subventions (le taux de change d’un mark-est contre un 1 DM ! ) que ses diplômes et formations professionnelles ainsi que toutes les réalisations de la RDA n’avaient aucune valeur et qu’en bref elle avait vécu pour rien. En conséquence de quoi, plus du quart de la population active fut mis au rebut. Y a-t-il des études sur le lien entre taux de suicide et déqualification ? C’est pourtant là que réside l’origine de cette « ostalgie » qui n’a rien à voir avec une quelconque nostalgie d’un régime antidémocratique mais qui avait fini par être plus autoritaire que dictatorial, la surveillance globale ayant remplacé la répression physique. À l’heure de l’«uberisation » des sociétés libérales, le souvenir de la « Geborgenheit » (sentiment de sécurité) que garantissaient les politiques sociales des régimes communistes a quelques bonnes raisons de resurgir.

À la fin du documentaire, j’ai demandé à la réalisatrice pourquoi elle avait choisi de filmer en noir et blanc. Elle m’a répondu que c’était parce que les documents d’archives étaient en noir et blanc, et que les photos l’étaient aussi ; et, enfin, parce que tout était gris, n’est-ce pas, en RDA ? Je lui ai alors demandé s’il ne s’agissait pas là d’un cliché. Elle a eu l’air surprise.

L’histoire, sans la mémoire, est une histoire en noir et blanc.

Publié dans Mémoires en jeu, n°4, septembre 2017, p. 12-13