Au sujet du film d’Éric Caravaca, Carré 35

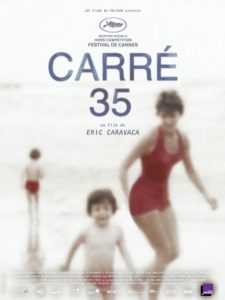

L’affiche est énigmatique. Le titre y est pour beaucoup. Une photo légèrement floutée laisse deviner le profil sibyllin d’une jeune femme en maillot de bain rouge. Un enfant nous fait face. On sort de la projection de Carré 35 dans le même état d’esprit que lorsqu’on découvre son affiche : troublé. Éric Caravaca signe un film surprenant, déjà remarqué dans la sélection officielle du dernier Festival de Cannes, en mai 2017.

Le synopsis en est simple, le propos lapidaire : « Carré 35 est un lieu qui n’a jamais été nommé dans ma famille ; c’est là qu’est enterrée ma sœur aînée, morte à l’âge de trois ans. Cette sœur dont on ne m’a rien dit ou presque, et dont mes parents n’avaient gardé curieusement aucune photographie. C’est pour combler ce vide que j’ai entrepris ce film » (dossier de presse). Caravaca désigne sa démarche comme une enquête : il s’agit de recueillir le témoignage de ses proches, de son père au seuil de la mort, de sa mère plongée dans le déni, et la diversité des récits peu à peu reconstitue une histoire non écrite, tue, à peine advenue. En effet, le cinéaste et son frère aîné apprennent, alors qu’ils sont adolescents, l’existence d’une sœur née au Maroc en 1960 et morte trois ans plus tard à Casablanca : « Nous vivons avec un fantôme ». Le spectateur chemine au fil du film, accompagné par la voix off du réalisateur, et découvre comme Caravaca lui-même l’a découvert, trait après trait, le visage de cette petite fille. Il ne restait d’elle qu’une épitaphe et un nom gravés sur une tombe, dans un espace laissé à l’abandon du cimetière français de Casa et désigné comme le « carré 35 », et Éric Caravaca s’est attelé, pas à pas, à reconstituer son existence.

Le film s’ouvre, au début des années 1950, sur les images en noir et blanc du mariage de ses parents – derniers vestiges iconographiques de la famille jusqu’aux années 1960 – mais son parcours mémoriel commence avec la naissance de son fils, événement qui lui impose de retrouver l’épisode manquant de sa vie. Par une mise en intrigue qui suit l’enquête et défatalise le récit, et par l’inscription de cette histoire personnelle dans la grande Histoire, le cinéaste cherche à redonner à sa sœur Christine une place dans la communauté humaine.

Le spectateur comprend peu à peu qu’elle était atteinte de la maladie bleue et d’un handicap que sa mère refusait d’admettre. Christine passe avec sa famille ses deux premières années en Algérie mais l’indépendance pousse les Caravaca à quitter le pays en 1962 pour le Maroc où l’enfant est confiée à sa famille maternelle. Les parents s’installent alors en France. La traversée de la Méditerranée inaugurerait, selon Caravaca, aussi bien pour ses parents que pour les anciens colons, un déni de mémoire dont l’interprétation paraîtra facilement abusive. En effet, le refus du souvenir d’un enfant jugé anormal et mort de maladie, intervenant quelques mois plus tard, semble mis sur le même plan que le refus d’une mémoire de la colonisation et des guerres d’indépendance. La mer viendrait estomper des événements trop douloureux en lavant les mémoires souffrantes.

Éric Caravaca s’emploie à un savant tissage dans le montage visuel et sonore. Se mêlent de vieux rushs tournés en super 8, des archives historiques et des clichés anciens, des témoignages de proches et des discours officiels. À partir de tout ce matériau disparate, Caravaca s’ingénie à croiser les niveaux d’énonciation, si bien que, sur des images d’exactions commises lors des guerres d’indépendance, on entend la voix des actualités françaises de l’époque commenter les bienfaits de la colonisation – il l’explique lui-même : « je décode et croise les films privés avec la grande histoire ». Le décalage entre le son et l’image induit un sentiment d’inconfort, comme si la réalité ne correspondait pas au récit que l’on en fait. Et l’on peut en douter, effectivement, si l’on considère la mère de Caravaca : quelle est sa date de naissance ? Son fils n’en est pas sûr. Son prénom ? Il change en fonction du lieu où la famille s’établit : elle est Germaine, puis Catherine et Angela. Véritable personnage de fiction qui préfère taire le réel pour mieux imaginer ce que pourrait être la vie. Et l’on comprend avec Caravaca, pratiquement à la fin du film, lors d’une discussion à huis clos en voiture, quelle est la scène fondatrice du trauma : la mort de la grand-mère maternelle du cinéaste a été longtemps cachée à sa mère alors qu’elle était enfant : les morts douloureuses qui suivront – celle de sa fille Christine mais aussi celle de son frère François – seront alors « naturellement » refoulées.

Aussi, pour rompre le silence, Caravaca suit-il le même chemin que celui emprunté par sa mère, et le recours à la fiction, à celle de Laurent Gaudé, par exemple, avec La Porte des Enfers, lui permet de poser des mots sur les non dits maternels. L’exercice est périlleux car, si l’intertextualité fonctionne, les glissements historiques laissent percer un certain malaise. Sur la question décoloniale, Éric Caravaca mêle le sort du Maroc et celui de l’Algérie, et l’indiscernabilité qui en résulte rend perplexe. De même, comment interpréter le passage d’images actuelles tournées dans des abattoirs vers des images d’archives de lieux identiques, pour terminer sur des scènes d’exécution au moment de la décolonisation ? Mais, plus encore, comment comprendre la séquence où, suite à la lecture d’un livre de psychanalyse dans lequel Caravaca apprend que l’anormalité fait souvent l’objet d’un vœu de mort, ses paroles s’ouvrent sur un extrait de film de propagande nazi où l’on préconise l’euthanasie : « Délivre ceux que tu ne peux guérir » ? Assimile-t-il l’attitude de ses parents à celle de nazis ? Les rapprochements analogiques frôlent l’indécence. Les périodes se croisent, se heurtent, s’entrechoquent de façon dissonante parfois, tout en laissant paraître un effet de contemporanéité, un temps hors du temps rendu par des images récentes traitées en sépia. C’est un temps paradoxal que laisse entrevoir cet écheveau, et que l’on pourrait appréhender comme le temps de la mémoire d’une sœur retrouvée sans jamais avoir été ni connue ni trouvée. L’histoire selon Caravaca se raconte en suivant le fameux modèle du couteau de Lichtenberg – « un couteau sans lame auquel ne manque que le manche » ; ici, la blessure seule subsiste. Toutefois, la violence de l’histoire est comme adoucie par certaines images, tels les flots de la Méditerranée qui semblent effacer le visage de sable disparu, des plans larges qui embrassent une nature fertile, ou bien encore la poésie urbaine de l’effervescence de Casa.

Alors qu’il recherche des images d’archive au Centre National Cinématographique, Caravaca constate que ce qui reste, malgré tout, dans l’image, c’est « quelque chose qui a à voir avec la vie ». Non pas, selon lui, la mort barthésienne du ça-a-été, mais l’image comme trace vivante, comme survivance, qui redonne, dans un ultime cliché, vie à Christine.

Bibliographie

Dossier de presse, http://distrib.pyramidefilms.com/pyramide-distributioncatalogue/carre-35.html

Barthes, Roland, 1982, « Rhétorique de l’image », L’Obvie et l’Obtus, Seuil.

Gaudé, Laurent, 2010, La Porte des Enfers, Actes Sud.

Publié dans Mémoires en jeu, n°6, mai 2018, p. 16-17