La théorie de la brutalisation, élaborée par George L. Mosse, met en évidence comment la société allemande d’après la Première Guerre mondiale s’est fait gagner par une violence politique qui a irrigué toutes les strates de la société y faisant le lit du nazisme. Interrogeons-nous sur la montée des violences, de leurs mises en scène et en spectacle dans nos sociétés contemporaines. Sur les ondes comme sur les murs, dans la rue comme à l’écran, les interpellations verbales, iconiques et physiques ne laissent-elles pas présager une accoutumance à ce qui, il y a une vingtaine d’années, nous aurait paru intolérable ? L’ouverture des vannes de l’antisémitisme, dont les massacres du 7 octobre et leurs suites ont été un déclencheur, est un des indices de la brutalisation de notre temps, et l’extension de la xénophobie, un autre. | COLLOQUEL’antisémitisme aujourd’hui en France au prisme des sciences sociales. Un diagnostic

Organisé par Sylvaine Bulle, Valérie Boussard, Emmanuel Levine, Cécile Moscovitz, Philippe Mesnard, Salima Naït Ahmed et Jonas Pardo Les massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre 2023 et les crimes commis dans les guerres menées par Israël à Gaza puis au Liban se sont accompagnés d’une augmentation fulgurante des actes antisémites en France. Si ce constat est à replacer dans la séquence ouverte par la seconde Intifada, ce colloque cherche à produire un diagnostic de l’antisémitisme aujourd’hui, en France, 10 ans après la tuerie de l’Hyper Cacher. En mobilisant l’ensemble des sciences sociales et certaines théories « classiques » de l’antisémitisme (comme celles de Poliakov, Adorno et Horkheimer, Arendt, Sartre, Postone, Elias ou Parsons), ce colloque vise à poser et clarifier certaines questions cruciales de l’antisémitisme contemporain en France. Par exemple, quel type de rapport existe-t-il entre antisionisme et antisémitisme ? Comment la figure du « juif traître » et le reproche de double allégeance font-ils aujourd’hui retour ? La présomption de supériorité, l’identification à certains aspects de la modernité et la construction des juifs comme ennemi absolu sont-elles encore les marques spécifiques de l’antisémitisme ? Comment enfin qualifier l’antisémitisme contemporain dans sa singularité tout en l’inscrivant dans une histoire comparée des autres racismes ? Lire le programme et l’argumentaire

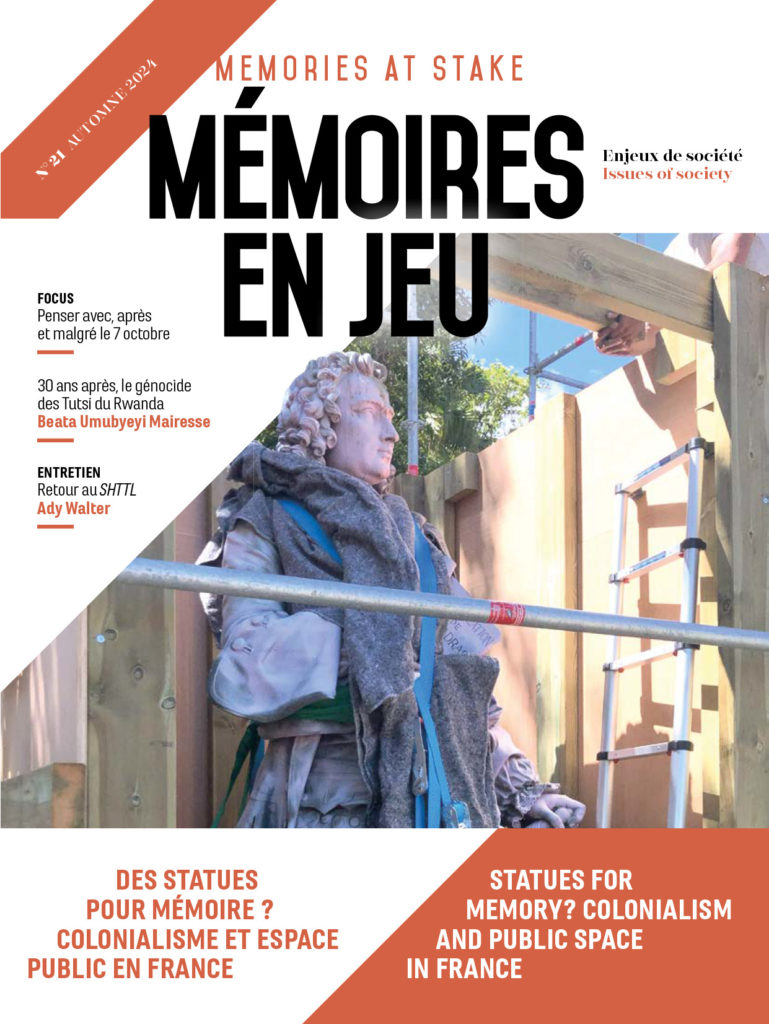

| Mémoires en Jeu n° 21 (Automne 2024)

DOSSIER : Des statues pour mémoire ? Colonialisme et espace public en France En 2020, une vague mondiale de contestations a visé les statues honorant, dans l’espace public, des personnalités impliquées dans la colonisation et l’esclavage. La contestation des statues, érigées pour servir de modèles civiques au cœur de l’espace commun qu’est l’espace public, n’est assurément pas nouvelle. Ce dossier ouvre une autre perspective à partir de biographies de statues coloniales contestées dans l’espace public français. Ces statues véhiculent une vision du monde et des agencements des relations sociales forgés à la période coloniale. Ce sont ces legs coloniaux, par moments indéchirables et comme désactivés, à d’autres moments servant de point d’ancrage aux contestations, qui seront interrogés pour réfléchir à l’inscription des mémoires plurielles de la colonisation dans l’espace public. Au sommaire du dossier : Julie Marquet et Emmanuelle Sibeud Introduction

Jean Moomou De nouvelles expressions mémorielles à la conquête de l’espace public guyanais : cloisonnement, concurrences, tensions

Lise Puyo Dégradations de monuments publics et inversions des symboles de luttes antiracistes (2016-2022)

Mathias C. Pfund La tête dans le socle. Chronique d’une commande artistique dans l’espace public suisse à propos d’une statue en lien avec le passé colonial

Iván Argote Autour de Air de jeux

Thaïs Dabadie La « Porte chinoise » du jardin d’agronomie tropicale : des expositions coloniales à l’investissement mémoriel et patrimonial

Loran Horau et Bruno Maillard Une statue contre la République

Adélaïde Marine-Gougeon et Valérie-Ann Edmond-Mariette «Joséphine […] ou pa pou ni stati ! » : histoire d’une statue coloniale décapitée

Emmanuelle Sibeud Revoir Gallieni

Marie-Christine Touchelay Les bustes de Christophe Colomb et Victor Schoelcher en Guadeloupe, des sentinelles de l’histoire ?

Julie Marquet et Abdou Karim Fall « Quatre briques auprès d’un trou ». Présences et absences des statues de Louis Faidherbe Retrouvez le sommaire complet du numéro et commandez la revue sur la boutique de Mémoires en Jeu

|

|