Hypothèse ? Postulat ? Intuition ? C’était en 2008. Après deux ans et demi dans l’équipe de direction du département Sciences humaines et sociales (SHS) du CNRS, je décidais d’explorer de nouveaux champs, ceux de la mémoire. Historien de la Seconde Guerre mondiale et du communisme, j’avais eu, évidemment, à parler « mémoire », mais je n’avais que rarement pris cela comme objet de recherches, comme objet d’histoire, à la différence de mes amis Henry Rousso et Marie-Claire Lavabre. Il est vrai que les quinze années passées à l’Institut d’histoire du temps présent (IHTP) ne pouvaient être sans conséquence, alors même que c’était l’un des champs de recherche qu’on y labourait avec bonheur. Et, assumant le rôle de médiateur entre la connaissance historique et le grand public, j’avais été de la première équipe d’historiens mobilisés, sous la houlette de François Bédarida justement, directeur de l’IHTP, pour la réalisation du premier parcours historique du mémorial de Caen, avant son inauguration en 1988. Ensuite, très vite en marge d’une aventure qui a connu, pendant un laps de temps, une dérive commerciale, je revenais finalement dans le jeu, en 2007, à la demande du nouveau directeur du mémorial, Stéphane Grimaldi, pour présider son conseil scientifique. Pour le mémorial du camp de Rivesaltes, il n’y eut pas de tels aléas, cela consista très rapidement en l’accompagnement, dès 2002, du président du Conseil géné- ral des Pyrénées Orientales, Christian Bourquin. Ce dernier décéda un an avant l’inauguration du mémorial, en octobre 2015. Depuis 2002, j’en préside le conseil scientifique. Histoire, mémoire, politique : tout se joue dans ce triangle quand on parle mémoriaux, et ce n’est pas pour me déplaire.

L’AVENTURE AMÉRICAINE

Nous sommes donc en 2008. Coup de fil de Stéphane Grimaldi après une rencontre avec le staff de la Fondation de l’US September Eleven Memorial & Museum : il tient à organiser la première exposition sur 9/11 hors États-Unis – ce qu’il fera – et il veut lancer l’affaire par un colloque à New York sur la mémoire et l’histoire. La tâche était facilitée par l’existence d’un laboratoire international franco-américain associant New York University et le CNRS. Ce fut en fait la base logistique des nouvelles recherches que je lançai sur la mémoire. Hypothèse, postulat ou intuition, disais-je, je partais d’un constat interne aux sciences humaines et sociales : après la double révolution qu’avaient connue les recherches historiques sur la mémoire avec les lieux de mémoire, puis la polarisation sur les périodes de crise ou les événements majeurs (Vichy, communisme), je trouvais qu’on tournait en rond. Après Vichy et le communisme, venait le tour de l’Algérie ; après les lieux de mémoire en France, venait celui de l’Europe centrale, de l’Italie ou de l’Allemagne. Le résultat était de qualité, mais je ne voyais plus la novation.

Je suis donc parti d’une question, double, toute bête : pourquoi séparait-on de façon si drastique la mémoire individuelle de la mémoire collective ? Pourquoi l’étanchéité devait-elle être de règle entre les sciences du vivant et les sciences humaines et sociales ? J’avançais donc une hypothèse, départ de nouvelles recherches : il est impossible de penser pleinement les dynamiques de la mémoire individuelle sans prendre en compte l’impact du social et, à l’inverse, il est impossible de penser pleinement la mémoire collective sans prendre en compte les dynamiques cérébrales de la mémoire. Cela impliquait que moi, historien, je travaille avec des neuroscientifiques, des psychologues ou des cognitivistes. Ce fut d’emblée le défi, avec la ferme convic- tion qu’il fallait non pas convoquer d’autres disciplines pour répondre à une question posée dans une discipline donnée – qu’on appellera pluridisciplinarité ou interdisciplinarité – mais construire en commun l’objet d’étude – donc de façon transdisciplinaire.

L’obtention d’un Bac scientifique il y a … quelques années a dû se traduire par une forme de disponibilité. Plus solidement, c’est une thèse de troisième cycle qui a dû faciliter la chose, au moins la considérer comme possible sinon naturelle. J’y traitais du discours communiste au moment du grand tournant stratégique de 1934-1936 en croisant histoire, statistiques, informatique et linguistique. Donc, effectivement des prédispositions transdisciplinaires !

Trois exemples permettront d’illustrer la validité de mes interrogations, avant même de savoir ce qu’on pouvait en faire. Les échanges avec Boris Cyrulnik constituent toujours un moment de plaisir. Pour un court dialogue qui fut ensuite publié, le neuropsychiatre évoqua une expérience menée par des psychologues et neuroscientifiques sur la mémoire et l’anticipation. Outillés pour cartographier les réactions cérébrales, ils avaient ainsi demandé à un participant de se remémorer ce qu’il avait fait le dimanche précédent. À l’arrivée, quelques lumières indiquaient les pics d’activation ou, dit autrement, les zones du cerveau qui étaient mobilisées. Quelque temps plus tard, la question était autre puisqu’il s’agissait de réfléchir à ce qu’il ferait dans un mois ou un an. Encore un temps de réflexion. Encore des lumières qui s’allument. Et la réponse qui vient rapidement : les zones du cerveau qui s’activent en cas d’anticipation sont les mêmes que les zones de la mémoire. Et la question qui vint immédia- tement de Boris Cyrulnik : « Que fait l’historien avec ça ? »

On peut écarter l’interrogation d’une pirouette, mais quand l’historien travaille sur le témoignage – il le fait régulièrement, que le témoin soit son contemporain ou que le témoignage soit très ancien, il est bien obligé de prendre la question au sérieux, d’autant que la question est riche de potentialités. D’où parle le témoin en effet ? Dans quelle temporalité s’inscrit ce qu’il dit ou écrit ? Se situe-t-il dans le temps de l’événement raconté, celui du témoignage recueilli ou bien dans l’horizon d’attente ?

Ce choc des temporalités est également au cœur d’une autre question posée par le neuroscientifique Joe LeDoux, professeur à New York University. Dans une conférence que nous organisions à New York dans la phase « américaine » de nos travaux, il interrogeait la parole du témoin : soixante-dix ans après l’événement remémoré, le témoin ne partait pas du temps de l’événement, du temps des faits eux-mêmes, mais de la dernière remémoration. Même si je continue à être plus nuancé, la question est évidemment majeure pour qui utilise des témoignages. Adepte de métaphores, je pensais à une théorie des arcades, les remémorations s’enchaînant avec le temps. Heureusement moins poète et plus rigoureux, mon ami Philippe Rygiel, historien et matheux me mit sur une autre piste : « C’est une superbe chaîne de Markov ! » Là j’ai fait, comme vous allez faire sans doute : ruée sur Wikipedia ! En un mot, la prédiction de X+1 tient toute son information dans le seul et unique X.

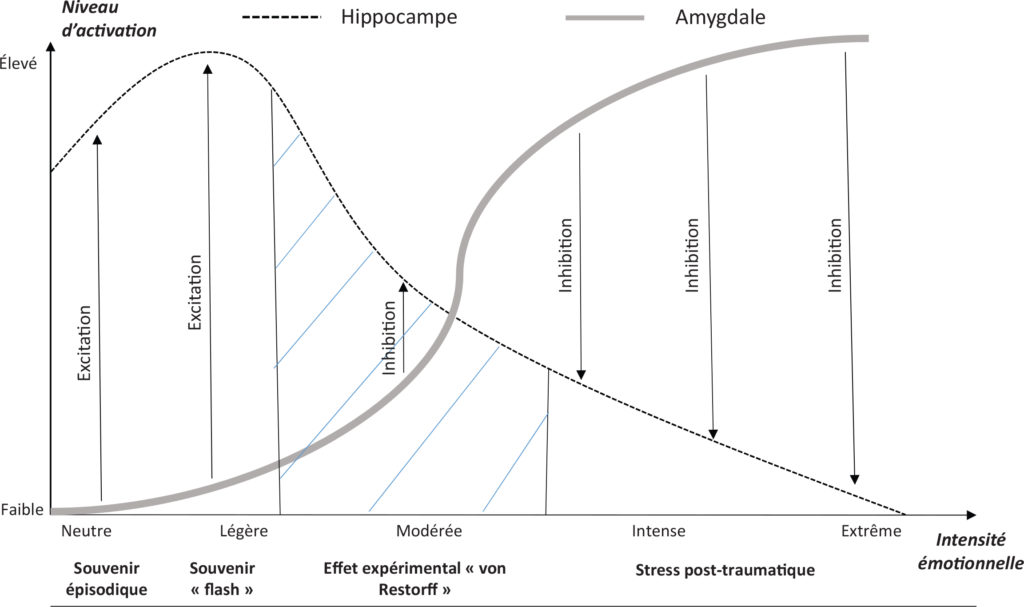

Le troisième exemple que je souhaite prendre ici tient dans un schéma proposé par Layton et Krikorian (2002), adapté par Francis Eustache. C’est lumineux… quand on sait que l’amygdale est le siège privilégié des émotions et l’hippocampe celui de la mémoire. Une émotion croissante tend à activer la mémoire, tant du moins qu’elle n’atteint pas un certain seuil à partir duquel les courbes s’inversent, l’émotion toujours plus envahissante s’accompagnant d’une baisse de l’activation mémorielle, jusqu’à sa réduction maximale en situation de trouble de stress post-traumatique (TSPT). Le schéma d’ensemble séduit celui qui s’intéresse aux musées d’histoire. Si on laisse de côté la question singulière du TSPT, il semble bien qu’à trop solliciter l’émotion, on sacrifie le processus réflexif. Que retiendra-t-on en fin de compte d’un parcours essentiellement émotionnel ? J’y pensais avant l’ouverture du Musée-mémorial du 11 Septembre à New York. Une petite salle d’exposition accessible à tous près de Ground Zero présentait comme une étude de préfiguration avec, de côté, une table de littérature – des livres d’explication – qui n’attirait guère le regard, mais en plein écran, sur le mur faisant face à l’entrée, passaient en boucle les images des tours du World Trade Center percutées par les avions. Choc émotionnel garanti mais, au sortir du lieu, aucune clé d’intellection, aucune capacité à dire ce que furent les causes ou les conséquences. L’expérience vaut pour les parcours des musées d’histoire : l’émotion active au début les mécanismes mémoriels, mais trop solliciter l’émotion réduit les capacités d’analyse. Autant faire le pari de l’intelligence.

À l’inverse, l’expérience que j’ai des entretiens avec les personnes exposées lors des attentats du 13 novembre 2015, y compris celles, nombreuses, qui au moment de ces entretiens présentent toujours un TSPT, m’interroge sur la validité systématique du schéma. Rien ne semble indiquer que ces participants oublient plus spécialement ce qu’ils ont vécu en cette soirée. Pour mémoire, on parle de TSPT à partir du moment où le choc traumatique dure plus d’un mois après l’événement. Rappelons-en les principales caractéristiques : images intrusives impossibles à réprimer, ressassement de ces mêmes images, évitement de tout ce qui peut provoquer, pense-t-on, ces intrusions (les lieux de l’attentat, les lieux confinés et publics comme les restaurants ou les cinémas, les moyens de transport en commun), hyper-sensibilité.

Ci-dessus : L’amygdale est le siège privilégié des émotions et l’hippocampe celui de la mémoire. Une émotion croissante tend à activer la mémoire, tant du moins qu’elle n’atteint pas un certain seuil à partir duquel les courbes s’inversent, l’émotion toujours plus envahissante s’accompagnant d’une baisse de l’activation mémorielle, jusqu’à sa réduction maximale en situation de trouble de stress post-traumatique (TSPT).

DEUX PROGRAMMES HORS NORMES

On aborde déjà ainsi les deux grands programmes dont j’assure la direction ou la codirection scientifique dans le cadre de ce qu’on appelle les Investissements d’Avenir.

Initié dans le cadre newyorkais, il y eut en effet le projet MATRICE, plateforme technologique multisite qui vise à comprendre l’articulation entre mémoire individuelle et mémoire collective. Accepté comme équipement d’excellence dans la première vague de 2011, il doit durer jusqu’à la fin 2021 et c’est dans ce cadre que s’inscrit le Programme

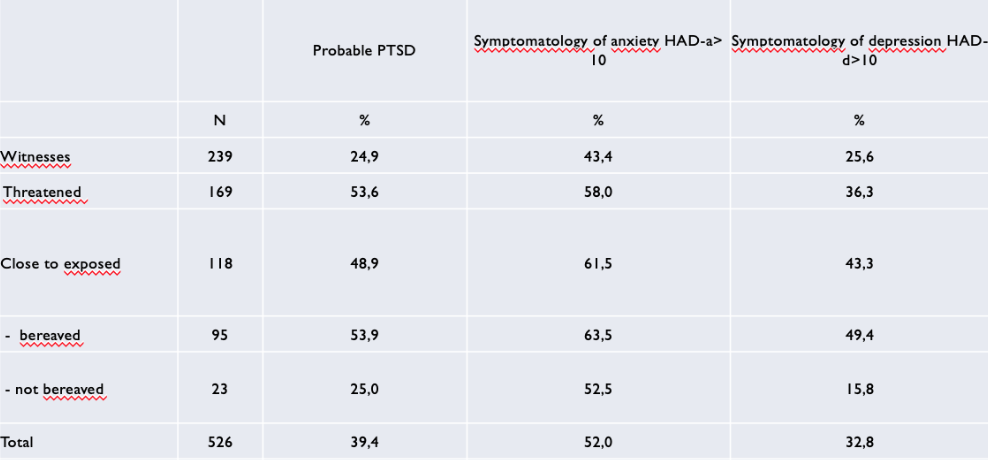

Résultats pour les « civils » exposés (hors intervenants)

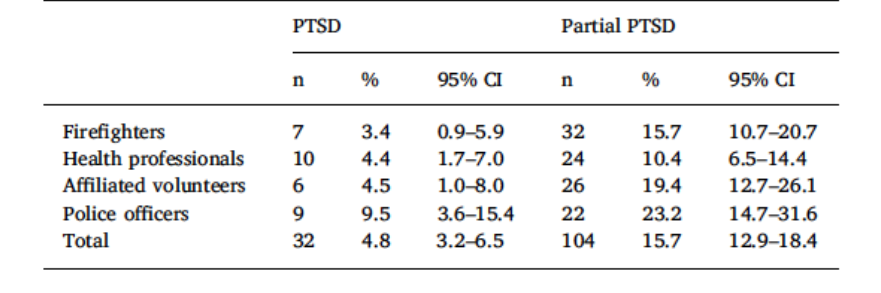

Prévalence du TSPT total et partiel chez les primo-intervenants (ESPA 13-Novembre), N=663

13-Novembre lancé en 2016 et destiné à durer jusqu’en 2028. C’est dans MATRICE que s’est construite ma complicité avec le neuropsychologue Francis Eustache, directeur du laboratoire caennais sur la mémoire humaine, et longtemps directeur de la plateforme d’imagerie cérébrale Cyceron.

Plus spécialement responsable de l’étude 1000 pour le « Programme 13-Novembre » (le suivi de quelque 1000 témoignages sur le 13 novembre 2015, des plus proches aux plus lointains, en quatre phases, deux déjà réalisées en 2016 et 2018, et deux à venir, en 2021 et 2026), j’étais très heureux que la grille d’entretien ait été réalisée en commun par un neuroscientifique, un psychopathologue, un sociologue et un historien. Cela permettra à chacun d’y puiser ce qui lui sera utile, et à ceux qui le souhaitent de croiser leurs questionnements.

Je suis ravi aussi que les psychologues me permettent d’appréhender deux mémoires dont ils montrent qu’elles sont si distinctes, celle des conditions dans lesquelles on a appris et vécu l’événement traumatique (flashbulb memory) et celle des événements eux-mêmes (event memory). Autant la première est profondément ancrée, autant la seconde est un tri, donc marquée par l’oubli croissant. À ce titre, la comparaison avec les données fournies sur un échantillon représentatif de la société française, grâce au Crédoc (voir Mémoires en jeu n° 9), permet de repérer ce qu’il en est du couple flashbulb memory / event memory, mais aussi le processus de tri progressif qui montre ce que j’appellerais une concentration ou condensation mémorielle.

Des publications très récentes illustrent ce qu’on peut tirer de ces passerelles, ces échanges, ces co-constructions. Les épidémiologistes de Santé Publique France, Philippe Pirard et Yvon Motreff en tête, s’attachent à analyser l’état des personnes directement impactées par les attentats du 13-Novembre à partir d’un Web-questionnaire qui a recueilli les réponses de quelque 1 400 personnes (enquête dite « ESPA-13-Novembre »). La définition est elle-même importante car elle est la même que celle que nous avons retenue pour le cercle 1 de l’étude 1000 et que celle retenue à ce jour dans la critériologie internationale des maladies psychiatriques, dite DSM V. Il y a donc, d’une part, les victimes, les témoins et les parents endeuillés, d’autre part, les intervenants extérieurs (professionnels de santé, policiers, pompiers, magistrats, politiques etc.). Dans les deux cas les informations recueillies permettent d’estimer la probabilité d’un trouble de stress post-traumatique (souvent connu en France par le sigle anglais PTSD), d’état anxieux ou dépressif.

Entre huit et onze mois après les attentats, on trouve des chiffres spectaculaires avec 54 % des menacés directs (direc- tement visés, blessés) qui montrent une prévalence au TSPT, 27 % des témoins sur place et 21 % des témoins à proximité. Pour les endeuillés d’un très proche, le chiffre est le même que les menacés directs, soit 54 %. Les chiffres sont impres- sionnants, à près d’un an de l’événement. Ils soulignent aussi que les endeuillés, alors qu’ils n’étaient pas sur place, sont atteints autant que les menacés directs. On notera qu’ils n’étaient pas retenus dans les versions antérieures du DSM, car l’un des critères étaient, jusque-là, d’avoir vu l’attentat.

Les résultats sur les intervenants sont, très logiquement inférieurs. De l’ordre de 3,5 % pour les personnels de santé. Pour autant 9,5 % des policiers intervenants et qui ont répondu au questionnaire d’ESPA-13-Novembre présentent sans doute un TSPT.

Quand on a à travailler sur les entretiens de personnes exposées, comme c’est le cas pour 360 des 934 personnes interviewées en 2016 pour « l’étude 1000 », c’est important d’avoir en tête cette prégnance forte et différentielle.

Quand on passe de l’épidémiologie aux neurosciences, la possibilité de travailler de conserve avec les SHS est certainement plus compliquée. Et pourtant… Il fallait bien tomber et le neuropsychologue Francis Eustache, coresponsable du Programme 13-Novembre, est singulièrement ouvert à ce partenariat. Rappelons le principe de l’étude biomédicale REMEMBER menée à Caen à partir de 200 personnes qui avaient déjà été interviewées dans « l’étude 1000 ». Ils se répartissaient en trois groupes : 120 étaient issus du cercle 1, donc potentiellement exposés à un TSPT, mais, environ un an plus tard, donc fin 2016 et début 2017, la moitié était diagnostiquée TSPT et l’autre moitié n’avait plus ou n’avait jamais eu de TSPT ; un troisième groupe est ce qu’on appelle un groupe contrôle, personnes interviewées elles aussi mais ayant vécu loin de Paris les événements. La première étude issue de REMEMBER a été publiée dans Science en février 2020. Visite médicale, évaluations psychopathologique et neuropsychologique, mais aussi imageries anatomique et fonctionnelle. Les images intrusives sont, on l’a vu, l’une des caractéristiques majeures du TSPT. Le défi consiste d’abord à reconstituer le mécanisme sans mobiliser des images traumatiques. Chose faite. Il s’est agi ensuite de voir comment la tour de contrôle cognitive que constitue le cortex préfrontal médian garde la main, ou pas, sur les fonctions cognitives comme les émotions ou la mémorisation, c’est-à-dire les amygdales, zone privilégiée des émotions, et les hippocampes, zone privilégiée de la mémorisation. Dès lors la question est simple et double : comment les différentes personnes réagissent-elles à des images intrusives ? Dans quelle mesure la connectivité est-elle bien présente entre le cortex préfrontal et ces fonctions cognitives qu’il est censé contrôler ?

La réponse est (presque) aussi simple : l’imagerie montre que la connexion est bien présente chez les participants du groupe contrôle ; en revanche, elle est comme estompée chez ceux qui présentent toujours un trouble de stress post-traumatique ; enfin elle est non seulement présente, mais plus dense encore, chez ceux qui étaient exposés mais ne présentaient pas de TSPT un an après. La comparaison des « cerveaux » est spectaculaire.

Ci-dessus : Résultats de l’image cérébrale (IRMf) pour les non exposés, les exposés ne présentant pas de TSPT (PTSD-) au moment de l’étude et les exposés présentant alors un TSPT complet (PTSD+). Sans entrer dans le détail, la différence de connectivité saute aux yeux alors qu’on teste les réactions aux images intrusives.

CONNECTIVITÉ FONCTIONNELLE

Très vite une question se pose : sachant que le nombre de volontaires est suffisamment important pour apparier des personnes qui ont vécu exactement la même expérience (ex. : milieu de la fosse au Bataclan, sortie après 20 minutes par la gauche de la scène, mise à l’abri rapide), pourquoi l’une présente un an plus tard un TSPT et l’autre non ? Les marqueurs biologiques ne suffisent pas. Et c’est là qu’on reboucle avec les sciences humaines et sociales. Milieu sécure ? Stabilité affective ? Perspectives professionnelles positives ? Environnement socioculturel favorable ? Antécédents de chocs traumatiques ? Il y a beaucoup à faire.

Peut-on aller plus loin ? C’est déjà ce que propose Pierre Gagnepain dans un article publié dans Nature (Human Behaviour). Le sociologue (et philosophe) Maurice Halbwachs, si influent dans les recherches sur la mémoire collective, avait expliqué, dès le milieu des années vingt, que les sou- venirs individuels ne pouvaient se comprendre que par les cadres sociaux de la mémoire collective. Chose bien connue dans nos disciplines. L’apport majeur de cet article né des recherches menées dans le cadre de l’équipex MATRICE est de montrer dans quelle mesure un neuroscientifique peut montrer comment la mémoire collective impacte la mémoire individuelle. Un nouveau palier était ainsi franchi en permettant de construire un modèle théorique d’inférence. Pour ce faire, l’auteur a su mobiliser les données de l’Institut national de l’audiovisuel, les outils de l’analyse statistique de discours, l’Eye-tracking pour suivre le regard, l’imagerie cérébrale pour localiser les pics d’activation dans le cerveau. À terme j’escompte que des modèles d’interaction soient proposés dans divers champs disciplinaires qui permettent effectivement de penser ensemble mémoire individuelle et mémoire collective. ❚