Collectif Historias desobedientes

Collectif Historias desobedientes

Édition dirigée par Carolina Bartalini & Verónica Estay Stange Traduit de l’anglais par Hélène Boraz Buenos Aires, Editorial Marea, 2018, 232 p.

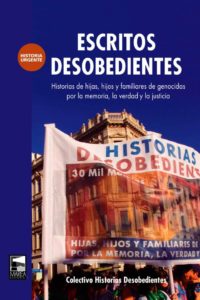

Escritos desobedientes [Écrits désobéissants] est le premier livre publié Historias desobedientes [Histoires désobéissantes], le premier collectif d’enfants et de parents de tortionnaires des régimes militaires argentin et chilien à apporter son soutien aux associations de défense des victimes des dictatures. L’ouvrage présente un manifeste, une préface et une postface, et deux grandes parties qui réunissent un ensemble hétérogène de textes. La première regroupe des textes testimoniaux des membres du collectif, dont une partie avait déjà été publiée sur les réseaux sociaux ou au sein d’ouvrages. Chacun y raconte un parcours de vie particulier ayant conduit à une prise de conscience des crimes commis par leurs parents, surtout, après les procès ouverts dans les années 2000. Il y est également question de leur rapport au silence gardé par les pères, à leur grave manque de repentance, à la honte que cela produit, ainsi que de l’indignation face à l’évidence soudaine de l’impunité. On retient aussi l’importance donnée à la rencontre, au partage d’anecdotes et de sentiments entre les membres du collectif, dans un moment où la solitude est source d’angoisse. La possibilité de construire un espace pour agir ensemble s’est avérée fondamentale pour que ces témoignages interviennent sur la scène mémorielle.

La deuxième partie réunit des textes signés par le collectif ou publiés en son nom dans des journaux, sur les réseaux sociaux ou à l’occasion de performances. Ces textes énoncent le positionnement moral et éthique du groupe face à une justice devenue favorable aux anciens tortionnaires après l’élection de Mauricio Macri en Argentine en 2015. On se rend compte que le collectif a été créé surtout en réaction au contexte politique et judiciaire actuel. On dénonce alors le retour de la répression systématique, du fantôme de la terreur et d’un discours de « réconciliation nationale », propre à la période de Carlos Menem (1989-1999) et même à celle de Raúl Alfonsín (1983-1989), qui ne ferait qu’éluder la culpabilité de l’État et de ses Forces armées et promouvrait l’oubli et le silence. Mauricio Macri a par exemple réhabilité l’idée de transformer en parc public l’ESMA (École mécanique de l’armée), l’un des lieux de détention, de torture et de disparition forcée de la dictature, en cherchant ainsi à effacer les traces du passé et à expulser les associations des victimes qui y sont installées depuis 2010. Les membres du collectif associent aussi le retour des politiques néolibérales à celui de l’impunité et du silence, ce qui rappelle la Déclaration populaire des manifestations de 1996. De même, pour le collectif, qui s’aligne en cela sur le cadre discursif de la plupart des associations de victimes, la dictature est associée à un système ecclésiastique et patriarcal, où règne le machisme et le capitalisme le plus sauvage. Il est d’ailleurs important de signaler que le collectif garde une proximité avec les luttes féministes et que, pour tous les textes, on a cherché à respecter l’écriture inclusive.

Carolina Bartalini, argentine, et Veronica Estay Stange, chilienne, sont les chevilles ouvrières de cette édition de textes. Bien qu’elles ne fassent pas partie du collectif, elles expliquent que les régimes militaires ont fortement affecté leurs familles, ce qui justifierait leur intérêt et leur contribution à ce projet. Les deux chercheuses livrent aussi, dans la préface et la postface, un cadre conceptuel qui aide à comprendre les enjeux sociaux et mémoriaux du collectif. Carolina Bertalini signale ainsi que les membres du collectif affrontent une forte contradiction entre un vouloir oublier et un devoir se rappeler qui subsiste tout au long des textes. Pour Veronica Estay Stange ce dilemme reflète une condition tragique, un face à face avec la fatalité, puisqu’il s’agit soit de trahir un père soit de se rendre complice d’un crime. Or, insiste la chercheuse, c’est précisément ce clivage entre l’enfant qui aime et qui haït qui donnerait légitimité et mesure à ces demandes de justice. Carolina Bartalini, quant à elle, met en valeur le rejet que ces « désobéissant.e.s » montrent envers les identités imposées par la morale du patriarcat et leur disposition à en construire une nouvelle, beaucoup plus inclusive. À ce propos, Veronica Estay Stange ajoute que les enfants des criminels doivent gérer une « généalogie empoisonnée », un héritage dangereux, qui passe non seulement par une prise de conscience mais aussi par la création d’une filiation symbolique avec les associations des victimes. C’est pourquoi la rencontre entre le collectif et les victimes est décrite comme un rituel salutaire.

Il est de fait compréhensible que le collectif soit aussi le premier à porter un nom autre que ceux renvoyant à la filiation familiale. Le nom fait ainsi ressortir l’acte de désobéissance envers le père et, plus généralement, le patriarcat, ainsi que l’importance de l’acte de raconter : « Nous avons décidé de nous appeler Historias desobedientes parce que nous sommes faits d’histoires, nous sommes des histoires et nous avons des histoires de désobéissance à raconter » (p. 177). En s’inspirant des écrits de Paul Ricœur, Veronica Estay Stange déclare que, d’un point de vue ontologique et éthique, le collectif insisterait ainsi sur le besoin de développer un récit le plus complet possible pour faire face à la progression de l’impunité.

La chercheuse chilienne indique, par ailleurs, que les textes du collectif résonnent avec la Väterliteratur des années 1970 et 1980, sauf qu’il s’agit ici d’un acte collectif et non individuel de désobéissance envers le père. De plus, comme cela a été le cas en Allemagne, le désir d’une génération de se distancer d’un héritage et d’un passé criminel passe le plus souvent par une rupture œdipienne : continuer à porter le nom du père devient même accablant. Pourtant, il ne s’agit pas d’une vengeance ou d’une rupture totale avec l’institution familiale. Au contraire, si par exemple le collectif promeut une initiative de loi pour que les témoignages qu’il porte soient pris en compte lors des procès, « ce n’est pas pour témoigner contre [les] pères, mais en faveur de la vérité, la mémoire et la justice » (p. 83), écrit María Laura Delgadillo. On trouve aussi le cas de Pepe Rovano, qui a fait appel à la justice pour récupérer le nom que son père lui avait refusé à cause de sa proximité avec les victimes de la dictature et son orientation sexuelle, et ainsi affirmer sa solidarité envers les victimes, un acte de désobéissance mais aussi de réparation généalogique. Quant à Lizie Raggio, en paraphrasant García Márquez, elle affirme que sa mission est d’en finir avec sa « peine de cent années de solitude de [s]a descendance, pour que [s]es enfants et [s]es petits-enfants ne portent pas le poids de l’horreur et du silence » (p. 96). Comme si, au-delà de la rupture avec le père, il y avait aussi un lien inévitable, qu’il soit affectif ou non, qui devrait être réparé pour sauver le futur de sa propre descendance.

Le collectif Historias desobedientes est un nouvel acteur de la scène mémorielle du sud des Amériques. Il accompagne les associations de mères, grand-mères, d’enfants et de parents de victimes, nés eux aussi dans un contexte de recul de l’institution judiciaire rendant insupportable l’idée de rester enfermé chez soi. Ce collectif consolide une tradition particulière de la région où les discours et les actions militantes convergent et se nourrissent les uns des autres, avec cependant la particularité d’être transnational et ouvertement féministe. Dans ce processus, le rôle joué par les réseaux sociaux a été essentiel. Ce livre est donc un acte de naissance et un marqueur historique de la vitalité des processus de mémoire de la région. ❚