Autour de la « mémoire du futur » (et de l’avenir de nos restes)

Table ronde organisée par Jean-Noël Dumont (Andra) et Philippe Mesnard, le 4 juin 2019.

Intervenants : Jean-Noël Dumont (responsable du programme Mémoire, Andra), Sébastien Fevry (communication et média, université de Louvain-la-Neuve), Isabelle Klock-Fontanille (linguistique et sémiotique, université de Limoges), Cécile Massart (artiste), Laëtitia Ogorzelec-Guinchard (sociologue et anthropologue, université de Bourgogne Franche-Comté, Besançon), Denis Peschanski (historien, CNRS, Paris, responsable de l’équipex MATRICE et coresponsable du Programme 13-Novembre), Lucie Taïeb (littérature comparée, université de Bretagne, Brest, poétesse).

Modérateur : Philippe Mesnard (littérature comparée, université Clermont Auvergne, Clermont-Ferrand, CELIS EA 4280).

Philippe Mesnard : Quel sens donner aux expressions « mémoire du futur », « mémoire au futur » ou « pour le futur » ? Tel est le point de départ de cette table ronde qui s’est formulé ainsi lors d’une rencontre entre Jean-Noël Dumont, coordinateur du programme Mémoire de l’Andra (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs) et Mémoires en jeu qui se consacre, depuis bientôt trois ans, à rassembler les études des chercheurs, toutes disciplines confondues, sur les questions de mémoire. Avec son programme « Mémoire », l’Andra s’inscrit dans la volonté de penser en termes de mémoire à venir, dans un temps long, les risques potentiels d’une catastrophe sanitaire que pourrait causer l’enfouissement des déchets radioactifs et la méconnaissance de leur danger. Il s’agit donc d’une mémoire projetée dans le futur.

La revue Mémoires en jeu, quant à elle, a plus pour vocation à s’intéresser aux mémoires liées au passé, y compris les passés les plus proches (un numéro a été consacré à la mémorialisation des lieux des attentats). Les perspectives initiales étaient donc différentes. Pourtant, se demander ce que deviendra un événement est indissociable de ce que sera sa mémoire – celle-ci fût-elle à défendre ou à conquérir –, aussi la mémoire est-elle déjà présente dans ce qui est appelé à appartenir au passé. La ligne du futur est ainsi incluse dans la réflexion sur la mémoire. C’est un des points qui a permis cette rencontre entre nos deux institutions.

Un autre point important qui nous a réunis concerne la réflexion sur l’éthique. En effet, que la mémoire soit du futur ou bien du passé, une réflexion sur l’éthique s’engage à de multiples niveaux : au niveau des droits humains, au niveau de la société et des générations futures. Enfin, l’idée de croiser des points de vue multidisciplinaires, y compris artistiques, impliquant nos propres positions par rapport aux questions d’environnement et du futur, nous a également rassemblés. L’objectif de cette table ronde est donc de croiser des discours, des points de vue, des personnalités à partir de la double question : quel sens la mémoire pour le/du futur prend-elle pour vous et comment s’inscrit-elle dans vos propres activités ?

Cécile Massart : C’est en tant qu’artiste que je m’intéresse, non pas à cette problématique mais à ce projet. Parce qu’il s’agit bien d’un projet de vie avec les déchets radioactifs dans le futur. J’y travaille, même si, dans ce « temps long », je ne verrai pas le résultat tangible de mes recherches. C’est pour cela que je parle d’un travail sur « la mémoire du futur ».

La transmission de la mémoire des sites est au cœur de mes propositions artistiques depuis près de 25 ans. Au début de mes investigations, c’est l’identification des déchets radioactifs qui s’est d’abord imposée. Par la suite les reportages, la conception d’expositions, les publications, les photos et vidéos réalisées sur neuf sites ont motivé la réalisation d’une recherche approfondie sur la transmission de la mémoire. Les sites visités au cours de mes recherches se trouvent en Europe, aux États-Unis, au Japon et au Brésil.

Aujourd’hui, c’est un projet particulier que je souhaite présenter. Il est nourri de rencontres, de conférences, de recherches artistiques auxquelles j’ai pris part ces dernières années.

L’art est un vecteur de mémoire important. Le monument est présent dans toutes les civilisations (sculptures, architectures, tumulus, sépultures, etc.). Mais nous parlons ici d’un nouveau type de monument, témoin des XXe et XXIe siècles : dangereux, invisible, incrusté dans les couches profondes du paysage. Le considérant ainsi, nous sommes déjà demain, ailleurs, déjà contemporains des sites et du résultat des décisions d’aujourd’hui. Fiction ou pas.

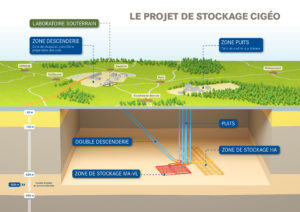

Mon projet s’intitule Cigéo Art Lab. Cette recherche artistique sur les modes de transmission de la mémoire des sites de déchets hautement radioactifs trouve une application possible dans le paysage de la Meuse et de la Haute-Marne, en France. Pour moi, elle serait un premier pas dans le processus de transmission de la mémoire. Le projet consiste à inscrire dans la zone paysagère du Cigéo (Centre industriel de stockage géologique[1]), une dynamique réflexive inédite empreinte d’éthique. Cela se ferait par le biais d’un laboratoire scientifique et artistique fonctionnant comme un lieu de marquage territorial et d’archivage, en relais avec des institutions académiques. Il s’agit notamment d’inviter des architectes et environnementalistes à participer à la réflexion afin qu’ils corrèlent leurs approches aux concepts proposés.

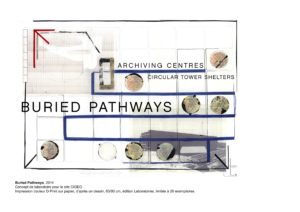

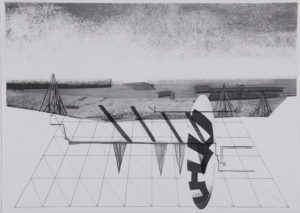

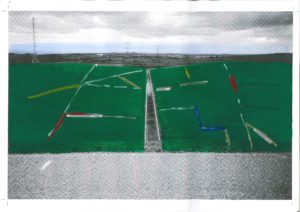

Ce projet a pour fondement sept dessins réalisés en 2013, réunis sous le nom de « Laboratory », qui constituent la base du développement que j’exprime ici. Par exemple, « Defensives Angles » est le titre du dessin destiné au WIPP aux États-Unis[2], « Colours of Danger » est pour le site belge, « Buried Pathways », que je traduis par « Les Chemins bleus », est le dessin destiné au Cigéo en France.

L’idée est donc d’intégrer en surface, dès le début des opérations de construction, au sein du plan d’aménagement du site industriel, un « laboratoire ». Il doit réunir des artistes et des scientifiques qui deviennent les « gardiens/chercheurs » en connexion avec d’autres sites de déchets radioactifs ainsi qu’avec des universités et des institutions artistiques dans le monde. Ces chercheurs travaillent à mettre au point des langages adaptés à ce lieu de vie et de passage, conscients des migrations, des métamorphoses, de la naissance d’un territoire nouveau où le monument enfoui, invisible, témoignera de notre siècle nucléarisé.

Ce laboratoire à l’architecture originale sera actif pendant le creusement des galeries et pendant leur remplissage, c’est-à-dire pendant cent ans. On y étudiera les concepts de restauration, de régénérescence et des applications de moyens aujourd’hui encore impensés pour communiquer. Naîtront ainsi, une « culture du nucléaire », absente aujourd’hui, et une nouvelle forme d’art où s’impose la nécessité de travailler ensemble hors des contraintes du marché de l’art.

Le Cigéo Art Lab serait ainsi le premier « marqueur » vivant, ancré dans cette culture nouvelle, mondiale et transdisciplinaire, guidé par une vision claire des transformations sociétales. Mettre en chantier cette expérience pionnière nourrirait le processus mémoriel enclenché par l’Andra.

Lucie Taïeb : Pour ma part, j’ai travaillé en littérature comparée sur les questions de transmission de mémoire de la Shoah et de la dictature argentine dans la poésie après 1945. Ces dernières années, je travaille sur la question de la représentation des déchets en littérature et je me suis intéressée, plus particulièrement, à un site réel, celui de « Fresh Kills » à Staten Island, une immense décharge à ciel ouvert, actuellement réhabilitée en parc « naturel », ce qui pose à la fois des questions sur ce que l’on définit comme naturel, ici, et des questions portant aussi sur la mémoire d’un tel lieu (Taïeb, 2019).

Même si les rapports entre enjeux mémoriels et flux des déchets semblent lointains, ce qui les unit, c’est notamment la question de l’aveuglement volontaire face à la production continue de déchets de différents types et aussi de l’invisibilité et de l’« invisibilisation » de ces déchets.

Lorsque j’envisage la notion de mémoire du futur, je pense d’abord à la façon dont, dans un avenir lointain ou proche, on se souviendra de nous. Je pense aussi, de manière plus générale peut-être, aux formes inédites et inimaginables que peut prendre la destruction, et je me demande, dans l’incertitude, ce qu’il en est de notre manque de perspicacité, ou de notre capacité à agir ou à réagir. Qu’est-ce qui est déjà en train d’avoir lieu et que nous ne voyons pas encore ? J’envisage donc un regard qui, depuis, le futur considère notre présent, qui le juge mais qui tente aussi de le comprendre.

Si maintenant je dois porter mon imagination à ses limites les plus lointaines, celles où le compte des années se perd dans le temps profond des millénaires, dans un futur où, de toute évidence, plus personne ne se souviendra de nous puisque les traces de notre civilisation auront disparu, je considère ce qui demeurera : les déchets plastiques et les déchets nucléaires à longue vie. Et concernant ces derniers, la seule hypothèse que je n’arrive pas à envisager si je me projette aussi loin, c’est celle de l’absence de catastrophe. Il ne s’agit pas ici d’une prospection ni encore moins, naturellement, d’une prophétie, simplement, je n’arrive à considérer ce futur très lointain qu’à partir de ce que je sais aujourd’hui des déchets radioactifs à longue vie, à savoir qu’ils sont tenaces, que leur stockage est infiniment complexe[3], et qu’ils peuvent pénétrer et détruire les organismes vivants.

Certes, cette inquiétude qui est la mienne ne dit rien de l’avenir, elle parle seulement de mon présent, d’une préoccupation que je crois partager avec un certain nombre de citoyens, et de mon sentiment d’impuissance face à des choix de politique énergétique, des décisions prises dans le passé, sans souci, semble-t-il, de ce que nous pourrions aujourd’hui avoir à en dire.

Aussi, dans ce présent, je me refuse à envisager sérieusement l’hypothèse d’une intrusion, dans un futur extrêmement lointain, dans une installation de stockage souterraine – hypothèse induisant que nous aurions aujourd’hui à anticiper sur la manière de communiquer avec les générations qui verront le jour dans plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d’années, d’où notre souci d’une « mémoire du futur ».

Je m’y refuse tout d’abord parce que pour l’heure, le projet Cigéo n’est pas officiellement autorisé, et qu’il ne verra peut-être jamais le jour. En outre, quand bien même cette solution d’enfouissement devait finalement être préférée à d’autres, l’hypothèse d’une intrusion, nous obligeant à envisager aujourd’hui comment communiquer avec ces visiteurs importuns d’un très lointain futur pour les informer de la dangerosité du site relève à mes yeux davantage de la fiction.

Tout d’abord parce que le traitement des déchets, nucléaires ou pas, depuis le début du XXe siècle et l’apparition des premières décharges dites sanitaires, est soumis à des normes censées seulement minimiser les dommages sanitaires. Il s’agit d’une gestion du risque qui n’assure évidemment pas que le risque est réduit à néant. Croire que le site puisse rester intact assez longtemps pour permettre une intrusion dans des millénaires relève, précisément, de la seule croyance, tant les incertitudes ici sont grandes. Ce que je reconnais, en revanche, dans ce scénario de la communication à travers les siècles vers un avenir extrêmement lointain, c’est un motif de la littérature et du cinéma de science-fiction, le motif de la capsule temporelle (Boissel, 2018).

Toutefois, dans une période d’extrême méfiance vis-à-vis du nucléaire et d’inquiétude légitime quant à la question du stockage des déchets, une telle fiction pourrait revêtir une fonction presque fondatrice, depuis l’avenir, du récit selon lequel notre gestion actuelle des déchets nucléaires n’est pas seulement la moins risquée mais aussi la meilleure, puisqu’elle durerait au moins 10 000 ans. Or, il conviendrait sans doute de nous interroger, à une échelle de temps bien plus modeste, certes, sur la mémoire actuelle de sites divers, de stockage mais également d’extraction de l’uranium, ne serait-ce qu’en France, et sur la présence invisible de déchets radioactifs disséminés dans le pays (Léraud & Diphy, 2015).

Une autre raison pour laquelle je ne veux pas envisager sérieusement cette hypothèse, c’est qu’elle me fascine.

Et là, je ferai un petit détour par la question des déchets ménagers pour vous dire pourquoi cette fascination me pose problème. L’invisibilité, voire l’« invisibilisation » des déchets a longtemps constitué une de leurs caractéristiques majeures, au point que selon le sociologue Michael Thompson, le rebut, dans chaque société donnée, c’est ce que nous « conspirons à ne pas voir » (Thompson, 1979). Certes depuis quelques années, sans doute du fait de leur recrudescence, une attention nouvelle est accordée au problème (Hawkins, 2017). Ainsi, la sensibilisation à la question est accrue ; elle repose, dans le discours public notamment, sur une forte responsabilisation des pratiques individuelles et sur des injonctions normatives souvent proches de la culpabilisation. Nous connaissons tous désormais, même si nous ne les situons pas nécessairement, les images des décharges monumentales qui sont l’envers et aussi la condition même de l’existence et de la persistance des modes de vie de sociétés occidentales aisées. C’est dans ce contexte d’une recrudescence de la production des déchets, mais aussi d’une recrudescence des images et des discours qui leur sont associés, que s’inscrivent mes propos et dans la ligne définie, entre autres, par la sociologue canadienne, Max Liboiron, initiatrice de ce nouveau champ de recherche que sont les Discard Studies[4], dont l’objectif est notamment de déconstruire les idées reçues, les limites et autres biais de perception qui entravent notre compréhension adéquate des problématiques liées aux déchets et aux autres matières externalisées.

Or, si j’ai parlé d’invisibilité et d’« invisibilisation », je ne crois pas non plus que les images de décharges monumentales aident réellement à comprendre ce qui se joue dans la production des déchets. Lorsque nous sommes confrontés à de telles images, nous sommes indignés, dégoûtés, fascinés : nous voyons ce que notre mode de vie et de consommation produit. Ce que nous ne voyons pas, parce que, précisément, pour une simple raison d’échelle, nous ne pouvons pas le voir, c’est que notre production d’ordures ménagères ne constitue qu’une part infime de la production globale de déchets, et que pour réduire de manière considérable ce volume, aucune bonne pratique individuelle ne saurait suffire (Liboiron, 2017). C’est un système de production dans son ensemble qu’il faut repenser. La seule manière de ne pas avoir à se poser le problème du traitement de nos déchets, c’est de ne pas en produire. Une fois le déchet produit, il est déjà trop tard. Toutes les solutions de traitement du déchet seront coûteuses, plus ou moins risquées et potentiellement polluantes.

Quelle que soit la filiation entre les différents modes de traitement des déchets, l’intérêt à mes yeux de penser le déchet nucléaire à partir du déchet ménager, c’est que cela contribue aussi à lui ôter l’aura de fascination qui entoure le nucléaire[5].

Le seul moment où nous entendons réellement parler du nucléaire c’est à l’occasion des catastrophes les plus spectaculaires ou en lien avec des projets monumentaux tels que Cigéo.

Certains déchets mettront des millions d’années à perdre leur radioactivité, et ces millions d’années sont absolument vertigineux. Ils nous horrifient et témoignent aussi de ce que notre civilisation est parvenue à créer quelque chose qui, sans doute, survivra à sa disparition, même si ironiquement cette même chose en sera peut-être la cause.

Il y a là un effroi face à la possibilité d’une catastrophe de très grande ampleur, mais aussi une forme d’oubli de dangers moins spectaculaires mais néanmoins réels. Or ni l’effroi, ni l’oubli, n’aident à penser le présent. Et tant les catastrophes passées que la possibilité d’une catastrophe à venir occultent les risques liés à la production industrielle d’énergie nucléaire, les incidents d’exploitation, la toxicité à petite échelle, les taux de cancer anormalement élevés, la contamination du milieu de vie dans les zones d’extraction, comme c’est par exemple le cas à Arlit, au Niger[6]. Envisager avec le plus de précision et de rigueur possible la production industrielle d’énergie nucléaire du début à la fin de son cycle, de l’extraction de l’uranium à l’entreposage des déchets – ce qui implique aussi de penser aux circulations et aux flux de matière sur le territoire – nous conduit à considérer les conséquences présentes mais aussi futures de cette production.

Le nerf de la guerre ici, si je peux m’exprimer ainsi, c’est la production et la diffusion d’une information et d’un savoir viables sur les différents aspects de la production industrielle d’énergie nucléaire mais aussi sur toutes les formes de présences et usages de la radioactivité au sein de nos sociétés. Et je crois qu’il faut aussi souligner dans ce contexte la responsabilité des chercheurs dans la production de ce savoir, et la nécessité d’une recherche qui soit indépendante, et dégagée de tout intérêt financier. C’est là que notre présent rejoint notre futur. Nous créons aujourd’hui les sources et les archives sur lesquelles les historiens de demain essaieront de comprendre la place des déchets nucléaires dans nos sociétés, et plus ces archives seront nombreuses et diversifiées, plus on a de chances que les centres d’enfouissements, en France et ailleurs, n’apparaissent pas, dans un avenir plus ou moins lointain, comme des enclaves mystérieuses dont on s’approcherait sans connaître leur risque ni craindre aucun péril.

Jean-Noël Dumont : Je suis responsable du programme « Mémoire pour les générations futures » au sein de l’Andra. Ce programme est organisé autour de trois grands axes. Le premier est institutionnel et réglementaire ; il implique notamment d’archiver un certain nombre d’informations et donc de mettre en place toutes les dispositions pour ce faire. Le deuxième axe concerne les interactions sociétales ; il s’agit d’interagir avec la société dans toutes ses composantes, afin qu’elle puisse relayer elle-même la conscience de l’existence du stockage de déchets radioactifs, et aussi la conscience de l’existence de l’information liée à ce stockage. Un troisième axe, qu’on peut appeler « études », a pour but de réfléchir, de mener des études de tous ordres dans les sciences dures et les sciences humaines et sociales, pour améliorer nos dispositifs, pour aller le plus loin possible. Cette table ronde se situe sur ces deux derniers axes, elle vise à toucher un certain public et en même temps à nourrir la réflexion des différentes sciences, même si, ici, on est plutôt dans le champ des sciences humaines et sociales.

La question qui a été posée est : quel sens donner à la mémoire du futur ? Pour moi, l’expression « mémoire du futur » se définit d’abord par son opposition à la mémoire du passé. Contrairement à la mémoire du passé – où il s’agit, dans le présent, de se souvenir d’informations et d’événements du passé –, la mémoire du futur porte sur les informations du présent que nous souhaitons transmettre dans le futur. Autrement dit, au lieu de regarder en arrière pour tirer des leçons du passé, il s’agit de se projeter vers l’avant pour transmettre à nos successeurs ce qui pourrait leur être utile. Ainsi, dans la mémoire du futur, l’action du présent consiste à choisir et organiser des éléments qui pourraient intéresser les récepteurs de l’avenir et créer, autant que possible, les conditions d’une durabilité du message et d’une pérennité de leur interprétation. Mais comment discriminer, dans la masse d’informations dont nous disposons et qui croît exponentiellement, ce qui pourrait intéresser nos successeurs sur cette planète ? Faut-il faire de la prospective ou de la futurologie pour identifier leurs besoins potentiels ? Dans le cadre qui me concerne, les installations de stockage des déchets radioactifs, les horizons visés se comptent a minima en siècles, et c’est tout à fait hors de portée. Donc, l’approche consiste plutôt, à partir d’une typologie des besoins tels qu’on peut les rencontrer actuellement, à s’interroger, en regard de ces besoins, sur la pertinence des informations détenues et sur la difficulté à les reconstituer si elles étaient perdues.

De quel futur parle-t-on ? En fait il y en a plusieurs et même une infinité. Mais on peut les schématiser, pour les installations de stockage des déchets radioactifs, en trois échelles de temps : court terme, moyen terme, long terme. Ces échelles sont liées aux phases de vie des installations et aux décisions à prendre. Le court terme se situe jusqu’à la fermeture du stockage, une période où de nombreuses décisions sont à prendre, de toutes sortes, liées à la construction des installations, à la mise en place des colis de déchets dans les installations, aux éventuelles étapes de fermeture partielle, etc. Il est important de connaître les installations dans le détail pour cette période, le pourquoi des décisions antérieures, les résultats des études passées, y compris les budgets pour prendre les meilleures décisions sans dépenser inutilement les ressources. Les enjeux portent sur des passages de relais entre les professionnels qui se succèdent dans les entreprises concernées. Le champ des informations importantes est très vaste car il vient en support d’actions et de décisions multiples à mener au quotidien. On est dans le domaine du management des connaissances. Certaines connaissances sont tacites, il faut les rendre explicites, sinon elles partiraient avec leurs détenteurs. Cette échelle de temps dure de plusieurs décennies jusqu’à être de l’ordre d’un siècle. Dans d’autres secteurs, il faut bien le reconnaître, elle n’aurait certainement pas été intitulée « court terme ». C’est une des spécificités de la gestion des déchets radioactifs. Je précise que les définitions de ces expressions court terme, moyen terme et long terme, sont celles d’un groupe international d’experts qui ont échangé et réfléchi ensemble sur cette question du stockage des déchets radioactifs dans le cadre de l’OCDE. La publication du rapport final de leurs travaux est imminente.

Après le court terme, le moyen terme, qui se déroule à partir de la fermeture du stockage et qui s’étend aussi longtemps que la société exerce une surveillance continue, institutionnelle, sur le site. Cette surveillance s’appuiera au début sur de la métrologie, des capteurs, mais pourra prendre d’autres formes au fil du temps. Par exemple des restrictions d’usage des terrains à l’aplomb des installations souterraines, ce qu’on appelle des servitudes d’utilité publique. L’important durant cette période est que la société garde un œil sur l’installation. Selon le guide de sûreté pour le stockage géologique profond, qui a été émis par l’autorité de sûreté nucléaire, les études de sûreté doivent prendre en compte l’hypothèse d’un forage dans le stockage cinq siècles après la fermeture. En d’autres termes, le maintien d’une surveillance sur le site doit être assuré pendant au moins cinq siècles. Durant cette période, les décisions qui sont à prendre sont limitées. Ce sont des réévaluations périodiques de la sûreté des installations, des décisions sur l’évolution de la surveillance ; si le site évolue conformément aux attentes, il n’y aura pas d’actions correctives à mener. Il faut néanmoins transmettre les informations qui permettraient, si des interventions sur le site étaient décidées, de les mener en bénéficiant de toute la connaissance accumulée, sans avoir à engager trop de frais pour leur reconstitution. Par exemple, la localisation précise des différents types de déchets et leurs propriétés sont des informations essentielles qui feront gagner énormément de temps et d’argent s’il était décidé de retirer une partie des déchets.

Troisième échelle de temps, le long terme, qui intervient à partir du moment où la continuité de la surveillance institutionnelle ne peut plus être assurée, ce qui ne veut pas dire que toute mémoire est perdue, au contraire : la conscience de l’existence du stockage peut être transmise dans la mémoire collective pendant des millénaires. L’objectif ici est de repousser le plus loin possible l’éventualité d’un scénario intrusif qui dégraderait les performances de protection des stockages, même si les conséquences d’une telle intrusion resteraient limitées du fait de la conception du site. Il peut s’agir alors de placer des indices à proximité du stockage, ce qu’on appelle habituellement des « marqueurs », des stèles par exemple, qui permettront de maintenir vivante la mémoire du site, ou de petits objets enterrés à faible profondeur qui viendront réactiver la mémoire lorsqu’ils seront redécouverts.

Il y a donc plusieurs futurs qui se raccordent à plusieurs types d’informations à transmettre, en lien avec plusieurs types de décisions à prendre, ou à ne pas prendre, et qui impliquent aussi de diversifier les moyens à mettre en œuvre. On pourra y revenir plus tard dans la discussion sur les moyens mais je voudrais insister ici sur les fondements éthiques de la mémoire des installations de stockage des déchets radioactifs.

À court terme (quelques décennies tout de même !), l’exigence éthique de protection de l’homme et de l’environnement implique de transmettre aux générations successives de professionnels, toute la connaissance utile pour assurer et pour démontrer la sûreté. À cette exigence de protection, s’ajoute celle de permettre une liberté de décision pour nos successeurs : liberté de modifier les installations existantes, de faire des choix de conception et de gestion autres que ceux que nous anticipons, liberté aussi de retirer certains déchets s’ils considèrent que désormais il y a mieux à faire. Cette exigence est au cœur de la notion de réversibilité, et la mémoire en est un des outils. On peut la relier au principe éthique de respect de la dignité humaine. À moyen terme, quelques siècles, les exigences en jeu sont les mêmes : protection et liberté de choix, mais les décisions à prendre sont a priori beaucoup moins nombreuses. On pourra assister à un processus de décantation des informations utiles à transmettre.

Les informations relatives à la localisation des différents déchets resteront importantes à préserver car elles sont une donnée essentielle, nécessaire si une intervention lourde était décidée. On assistera aussi à l’émergence de la dimension patrimoniale, au même titre que certaines installations industrielles, désormais arrêtées, sont regardées aujourd’hui comme des témoins d’une époque révolue. Il est d’ailleurs à noter que les déchets radioactifs porteront longtemps le témoignage de l’époque nucléaire des XXe et XXIe siècles. Ces déchets sont des objets manufacturés, ils seront stockés dans des conditions favorables à leur conservation. Pour les historiens et les archéologues du futur, disposer d’une connaissance précise de ces objets et de leur origine, à partir des archives préparées pour eux, pourrait être considéré comme un trésor. Cet énoncé est un peu provocateur mais j’y crois profondément. Le principe de dignité se traduit ici, au-delà du respect de la liberté de décision, par la transmission des informations sur le passé qui est la matrice de notre identité. À long terme, le stockage est conçu pour assurer son rôle de protection de l’homme et de l’environnement sans qu’une intervention humaine soit nécessaire. C’est ce qu’on appelle la sûreté passive. Pas besoin d’intervention humaine donc, s’ils venaient à être oubliés, ce ne serait pas très grave. Ce qui ne veut pas dire que l’on ait la volonté d’oublier ! La nuance est très claire. Le stockage est robuste à l’oubli. Même en cas de forage au cœur de Cigéo, au-delà de 500 ans les effets sanitaires et environnementaux seraient très limités. Mais on peut chercher à les réduire encore. De plus, au niveau individuel, il y a aussi un intérêt éthique à préserver la santé ou même la vie du foreur qui viendrait au contact des déchets. Il y a donc encore concrètement un intérêt éthique, du point de vue de la protection de l’homme, à transmettre la mémoire le plus longtemps possible.

Pour finir cette introduction, je voudrais souligner les liens particuliers, dans le cas des déchets radioactifs, entre mémoire et sensibilité. Cela renvoie à des choses qui ont déjà été dites, je crois. Je m’explique, selon moi la fonction fondamentale de la mémoire est de rendre présent, et donc sensible, quelque chose, un événement, un lieu, une musique, un poème, qui n’est pas immédiatement sensible dans le monde réel. Pas sensible dans le présent, dans l’ici et maintenant, parce qu’ailleurs dans le passé ou dans un autre lieu. Mais dans le cas des déchets radioactifs stockés en profondeur, pour les riverains du stockage, la situation est différente, les déchets seront là pendant très longtemps. Ils seront présents mais non visibles, du fait de leur enfouissement – enfouissement qui a pour fonction d’isoler les déchets des activités humaines de façon durable, mais avec pour conséquence que les déchets ne sont plus visibles. La mémoire est le moyen mis en œuvre pour transmettre l’information, tels des marqueurs sur les sites, tout cela aura pour effet de redonner une visibilité aux déchets. Ceci est d’autant plus important que ces déchets sont, de par leur radioactivité, déjà porteurs d’une autre forme d’invisibilité, celle des rayonnements ionisants. On peut se trouver irradié simplement en regardant de trop près un objet radioactif. La dangerosité des déchets radioactifs est invisible.

La mémoire du futur présente donc, pour le sujet des déchets radioactifs, de nombreuses dimensions liées aux différentes échelles de temps. Dans les premiers siècles, il s’agit de transmettre une connaissance détaillée ; à plus long terme, la mémoire se focalisera sur la conscience de l’existence du stockage. En transmettant l’information qu’à certains endroits, sous terre, se situent des déchets, et que ces déchets sont radioactifs, la mémoire restituera une visibilité aux déchets et à leur dangerosité. La mémoire nous aide ainsi à assumer collectivement le passé pour un avenir plus sûr.

Denis Peschanski : J’interviens ici avec un regard décalé, celui d’un historien spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale et, depuis quelques années et conjointement, celui d’un historien un peu particulier de la mémoire, singulièrement à l’articulation entre mémoire individuelle et mémoire collective, ce qui me conduit à travailler avec des personnes de disciplines complètement différentes, en particulier des neuroscientifiques.

Je voudrais démarrer sur des interrogations que j’ai pu avoir, à un moment donné, des interpellations même, sur la question de la mémoire et de l’oubli, sujet qui a été évoqué à plusieurs reprises.

La première interrogation, c’est un petit dialogue que j’ai eu avec Boris Cyrulnik, un débat qui a donné lieu à publication. Il commence l’entretien en évoquant des expériences qui ont été faites aux États-Unis et à Caen : on a mis une casserole sur la tête d’un patient (c’est le vocabulaire Cyrulnik) et on lui demande : « qu’est-ce que vous avez fait il y a huit jours ? », le cerveau réagit, de petites lumières s’allument, des connexions s’opèrent, puis, vient la réponse. Et un peu plus tard, on pose une autre question à la même personne : « mais dites-moi un peu ce que vous comptez faire dimanche prochain ou bien dans un mois ? », peu importe, et là, c’est le même processus bien sûr mais, surtout, on s’aperçoit que dans le cerveau, les zones de l’anticipation sont les mêmes que les zones de la mémoire. L’interpellation du neuropsychiatre est directe : « qu’est-ce que l’historien fait avec ça ? »

Effectivement, je suis historien du très contemporain, donc je travaille avec des témoins. De quelle temporalité ces derniers me parlent-ils ? De quel moment ? De l’instant T de l’événement dont ils doivent me faire récit, par exemple l’événement Deuxième Guerre mondiale qu’ils me racontent 50, 60 ans ou 70 ans plus tard, ou bien du moment où ils me racontent cet événement, ou bien encore de l’horizon d’attente et donc d’un futur, mémoire d’un futur d’une certaine façon, d’un futur qui évidemment va conditionner le récit qu’ils vont me faire de cet événement T dont ils parlent à l’événement T+, 30, 40, 50, 60 ans plus tard ? Cet emboîtement de temporalités est très important ; derrière, il y a une articulation entre la mémoire et l’oubli qui est consubstantielle de la mémoire.

Cela renvoie à une autre question qui est celle de la définition de la mémoire collective. Autant chez l’individu, on voit bien comment fonctionne l’oubli, y compris d’ailleurs comment l’oubli conditionne la mémoire, autant dans le collectif, on a cette dialectique-là qui est souvent vue comme une dialectique de contraires, alors que ce ne sont pas des contraires. Pour aller très vite, la mémoire collective est une représentation sélective du passé qui participe à la construction identitaire du groupe, le groupe pouvant être tel segment de société ou la société dans son ensemble. Elle est sélective car il y a des événements qu’on va retenir, et d’autres, non. Et la difficulté, dans notre affaire, c’est qu’évidemment la mémoire est dans l’histoire, qu’elle évolue avec l’histoire et, en plus, qu’elle agit sur l’histoire.

Et tous ces éléments vont évidemment conditionner nos réflexions sur la mémoire du futur, dans la réflexion sur les déchets nucléaires, même si encore une fois, ce n’est pas du tout mon objet d’étude. Mais cela m’a fait réfléchir à partir de ma zone de semi-compétences. Donc, on constate qu’il y a des conditions de mise en récit mémoriel, c’est-à-dire des conditions qui permettent qu’un événement soit inscrit dans la mémoire collective. Il y a des événements très importants en histoire qui, après l’événement, pendant 30, 40 ans, peut-être encore plus longtemps, ne seront pas inscrits dans la mémoire collective parce que ce sont des événements qui n’ont pas d’utilité sociale, et on reboucle sur la définition qui intègre que cela participe à la construction identitaire du groupe. S’il n’est pas identifié comme participant à la construction identitaire du groupe par le groupe lui-même, l’événement ne sera pas mémorisé, inscrit dans la mémoire collective, si important soit-il. Donc, le problème, c’est comment cette problématique de condition de la mise en récit mémoriel permet de mieux appréhender des sujets aussi importants que les déchets nucléaires. À partir de là, si on va un peu plus loin, et si on essaye de réfléchir au sujet précis qui nous réunit, c’est-à-dire à la mémoire du futur, finalement, je vois trois façons de l’aborder.

D’abord la question de l’emboîtement des temporalités, c’est-à-dire qu’on ne pourra jamais réfléchir à un événement si l’on n’a pas à la fois une référence à un passé, au présent et à un futur. Et que tous ces jeux, tous ces circuits en quelque sorte, vont conditionner le discours qui va être émis. Je prends simplement comme exemple un travail qu’on a engagé avec le textomètre de Damon Mayaffre sur le discours des survivants de la Shoah. On prend des témoignages, on les met en machine et on essaye de voir comment fonctionne ce discours-là, quelles constantes on peut retrouver ? Parmi bien d’autres conclusions, un point qui me semble intéressant : la mémoire évolue avec le temps. Les mêmes personnes qui vont témoigner juste après l’événement, juste au retour des centres de mise à mort, et les mêmes qui témoignent 40 ans ou 50 ans plus tard. On voit très bien à travers le vocabulaire – je suis obligé d’aller très vite – que le regard est très clinique juste au retour des camps, alors que 40 ans, 50 ans plus tard, on a un discours beaucoup plus généraliste, beaucoup plus proche d’un discours global qu’on dirait « mémoire collective de la Deuxième Guerre mondiale » et, en plus – c’est là-dessus que je me permets d’insister – un discours qui intègre tout un vocabulaire de la parentèle. L’individu qui parle, mobilisera beaucoup plus facilement ce registre de vocabulaire. Nous parlons de « spécificité positive », à savoir le sur-emploi par rapport à une distribution qui serait statistiquement égale entre les témoignages analysés. Dans notre cas : le père, le frère, la sœur, la mère, etc., sont sur-représentés dans les témoignages tardifs. Pourquoi ? On peut trouver nombre d’interprétations mais, évidemment, sans rapport avec la réalité de l’événement passé, parce que 40 ans ou 50 ans plus tard, c’est du même événement que l’on parle. Pourquoi donc ce sur-emploi ? Parce que, en fait, leur souvenir est déterminé par leur horizon d’attente. Et leur horizon d’attente, c’est essentiellement la mort et, avant la mort, la nécessaire transmission. Quand le témoin parle 40 ans, 50 ans, 60 ans plus tard, il parle pour transmettre à ses enfants, ou à ses petits-enfants surtout. Il le dit explicitement et, outre la dénomination de ses destinataires du message, réapparaît la référence à sa propre famille, qui était évidemment présente mais qui, là, prend une place beaucoup plus importante dans les récits. En un mot ; les liens de filiation sont beaucoup plus présents dans ce discours à quelques décennies d’écart. Voilà un exemple d’emboîtement de temporalités.

La deuxième piste à explorer, c’est de considérer la mémoire du futur comme construction utopique. On peut prendre un exemple simple, le projet communiste qui est construit autour de Marx et d’Engels au XIXe siècle. On a un projet utopique, mais qui n’est pas une utopie pour après la mort et dans une vie qui serait une vie au paradis, du moins peut-on l’espérer. Non, là c’est une construction scientifique, et affichée comme telle en tout cas, qui dit déterminer ce que va être notre futur. Or, quelques décennies plus tard, avec par exemple Lénine, plus généralement tout le mouvement communiste au XXe siècle, cela va déterminer des actions du présent, reposant sur la mémoire d’un projet utopique construit le siècle précédent. Donc on voit bien comment la mémoire de ce futur peut être actrice dans le présent, agir dans le présent et se traduire par la mise en œuvre de ce projet utopique. C’est, comme on le sait bien, dans la mémoire communiste dans les années 1920, 1930, 1940, 1950 que la mémoire communiste se construit sur la réalité du monde soviétique comme pays de l’utopie réalisée. On voit bien, ainsi, comment la mémoire du futur peut agir dans le présent. On pourrait trouver d’autres exemples beaucoup plus récents, comme la charia, comme quoi le mécanisme n’a pas disparu avec la chute du Mur et l’effondrement du communisme, mais s’est réactivé, par exemple, dans les mouvements islamistes où ce n’est pas simplement l’au-delà qui détermine le présent, mais c’est aussi l’action à partir d’un schéma qu’on construit avec la mise en œuvre dans le présent, dans la temporalité du présent, et sur terre, de ces préceptes qui ont un fondement religieux.

En troisième lieu, on peut aussi partir de l’ambivalence de l’expression « mémoire du futur », Par exemple sur le traitement des déchets, on comprend bien qu’on raisonne avec nos connaissances, celles qu’on a aujourd’hui, mais pas avec les connaissances qu’on pourra avoir dans cent ans. Il faut donc le prendre en compte si l’on veut aussi réfléchir dans le présent et ne pas être emprisonné par ce présent. En un mot, la mémoire du futur, c’est la mémoire « dans » le futur. On pense évidemment à l’impact de l’intelligence artificielle, mais pas simplement artificielle, qui est déjà dans le présent et qui se développe.

Cela va évidemment jouer dans les réflexions que j’appelle de mes vœux, bien sûr, personnellement, et surtout dans l’appel à la transdisciplinarité, parce qu’on ne pourra rien comprendre à ces événements-là si on reste dans la clôture disciplinaire. C’était le point de départ de mes réflexions sur la mémoire dans les années 2000. J’ai vu qu’il était impossible de comprendre pleinement ce qui se passe dans la mémoire collective si on ne prend pas en compte les dynamiques cérébrales de la mémoire, mais, inversement, qu’il était impossible de comprendre pleinement ce qui se passait dans le cerveau si on ne prenait pas en compte l’impact du social. Et je pense qu’il faut généraliser cette approche parce que si jamais on reste enfermés, on ne pourra pas traiter un objet d’une telle complexité, dans sa complexité même, et trouver éventuellement des pistes pour résoudre les problèmes.

Sébastien Fevry : Je suis également à l’écart du sujet, ne travaillant pas directement sur cette problématique des déchets nucléaires mais, par contre, la question des mémoires du futur et la question des temporalités longues m’intéressent beaucoup du point de vue de leur transmission médiatique. En préparant mon intervention pour cette table ronde, j’ai essayé de déplier les différents sens que peut prendre cette notion de mémoire du futur. Je verrais trois sens possibles. Le premier sens correspond à ce qu’on pourrait appeler les mémoires des futurs passés. Il s’agit de comprendre comment, dans les temps anciens, on a pu imaginer le futur. Par ce biais, on rejoint la question des utopies et des rétro-utopies telles qu’elles ont été véhiculées dans et par l’histoire. Cette dimension est importante – car elle communique avec celle des représentations et des imaginaires – à la façon dont se perpétuent ou se renouvellent au présent des conceptions passées du futur. C’est un premier sens possible.

Le deuxième sens renvoie davantage à la mémoire future d’un présent passé. Cette mémoire exige de se comporter dans le présent comme si on allait être regardé, « souvenu », depuis un temps futur. Ce qui implique une exigence éthique puisque nos agissements auront des conséquences pour la suite. Cette mémoire essaye donc de se décentrer du présent pour s’exercer spéculativement dans le futur, nous regardant faire.

Le troisième sens que j’identifie rejoint plutôt l’idée de Jean-Noël Dumont : c’est l’idée de la mémoire présente d’un temps futur, encore à venir. Pour illustrer cela, je me suis souvenu d’une citation de Deleuze qui, à mon sens, résume assez bien l’orientation de cette mémoire : « au lieu d’une mémoire constituée, comme fonction du passé qui rapporte un récit, nous assistons à la naissance de la mémoire, comme fonction du futur qui retient ce qui se passe pour en faire l’objet à venir de l’autre mémoire » (Deleuze, 1985, p. 72). C’est par ce troisième sens que l’on entre le plus vivement, me semble-t-il, dans les questions de transmission et de sélection dont on parlait tout à l’heure.

Pour réfléchir davantage à ces aspects, j’ai eu envie de faire intervenir dans la discussion, un philosophe que j’avais découvert via Ricœur dans La Mémoire, l’histoire, l’oubli (Ricœur, 2003). Ce philosophe c’est Edward S. Casey, qui a écrit un livre intitulé Remembering. A Phenomenological Study (Casey, 1987). Casey distingue trois modes mnémoniques : le premier mode, il l’appelle le reminiscing qui se trouve tourné vers le passé, reposant sur la mobilisation des souvenirs. L’autre mode, c’est le reminding, le seul mode mnémonique tourné vers le futur. L’exemple typique, c’est faire un nœud dans un mouchoir pour se souvenir qu’on doit faire quelque chose dans le futur. Il s’agit de poser un acte dans le présent pour se rappeler d’agir ou de se souvenir plus tard. Enfin, le dernier mode correspond au recognizing, la reconnaissance qui repose sur un acte de perception. Par rapport à ces questions de transmission et de sélection en vue d’une mémoire future, je pense que ce sont surtout les modes du reminding et du recognizing qui sont les plus importants. Par exemple, les marqueurs ou les stèles dont on a parlé peuvent tout à fait être associés à des reminders. Cependant, et je pense ici au documentaire sur le nucléaire Into Eternity (Madsen, 2010), la difficulté est de savoir si ces reminders pourront encore être déchiffrés plus tard, si le nœud signifiera encore quelque chose pour celui qui découvrira le mouchoir. Comment seront interprétés dans le futur les reminders ? N’y a-t-il pas un risque de contre-effet ou de contre-sens ? Autrement dit, se posent des questions d’ordre sémiotique qui attirent l’attention sur la matérialité du média, lequel peut éclairer, mais aussi opacifier la connaissance qu’il véhicule.

Le média n’est jamais neutre évidemment et je pense qu’il faut éviter de réduire le média à une simple courroie de transmission qui serait chargée de transmettre à travers les siècles une information donnée. La connaissance est toujours codée, fondue dans un dispositif médiatique qui réclame lecture et interprétation. Une même problématique se pose pour le mode du recognizing. Quand Casey évoque ce mode, il parle de schémas d’expérience, de « patterns », qui peuvent être transportables à travers le temps et l’espace et que l’on peut activer par l’acte de reconnaissance. De nouveau, cette dynamique est intéressante, car on pourrait supposer qu’un récit, par exemple, transmette sur une relative longue durée un certain schéma d’expérience par rapport aux dangers du nucléaire. Il y aurait dans le récit « encapsulation » d’un savoir qui pourrait être réactivé auprès de générations de lecteurs ou d’auditeurs. Cependant, de nouveau, il me semble illusoire de penser que le récit se réduit à la simple transmission d’un schéma d’expérience. Le récit véhicule aussi des valeurs, des interprétations du monde et son efficacité tient au fait qu’il peut faire sens pour une communauté donnée. Par conséquent, il est important de prendre en compte, sur la base d’un même type de savoir, la pluralité des récits et des contre-récits pouvant cheminer vers les mémoires du futur.

Ce qui m’amène à mon dernier point qui consiste à prêter attention à la dynamique d’une mémoire vivante, corporelle, retravaillant et modifiant sans cesse un matériau de départ, par opposition à la conception d’une mémoire techniciste qui se chargerait simplement de transmettre de l’information. Ainsi, si on a beaucoup parlé d’archives, monumentales ou géologiques, la circulation d’une mémoire de gestes et d’attitudes, est également à envisager sur le long terme, comme la transmission d’un répertoire[7] de pratiques qui peuvent aider à penser la transmission d’un apprentissage futur à l’égard du nucléaire, sans pour autant que cet apprentissage entre dans des types de savoirs ou de comportements prescrits par les autorités officielles, que ce soient celles d’aujourd’hui ou de demain.

Isabelle Klock-Fontanille : Je travaille sur les langues et les cultures de l’Anatolie antique d’un point de vue philologique et sémiotique, et je suis aussi responsable d’une toute petite partie du programme Mémoire de l’Andra. Le programme de l’Andra est évidemment tourné vers le futur et sur le site, on peut lire des choses comme : « afin d’informer les générations futures de l’existence des centres de stockage et de ce qu’ils contiennent, des dispositifs sont mis en place dès aujourd’hui pour conserver leur mémoire. » Ce sont des informations qui nous semblent aller de soi, mais il y en a deux qui vont retenir mon attention ici : « C’est chaque génération qui aura la responsabilité de contribuer à transmettre cette mémoire aux générations suivantes » ; et, toujours sur le site de l’Andra : « le passé comme source d’inspiration – pour conserver la mémoire des centres de stockage sur des échelles millénaires, il faut envisager d’autres mondes et d’autres sociétés. L’étude du passé est alors indispensable. » La construction de la mémoire du futur est indissociable de la question de la transmission, cela vient d’être dit, et de la prise en compte du passé, et je pense que ce n’est pas seulement intéressant ou utile d’étudier le passé. Quel est le point commun entre la catastrophe sanitaire qui est évoquée dans le texte de présentation, et celles qui ont déjà eu lieu, par exemple, dans l’Antiquité ?

La catastrophe se caractérise comme une rupture, et la transmission se définit comme une continuité. Deux caractéristiques de la catastrophe me paraissent intéressantes pour mon propos. D’une part, la catastrophe s’insère dans un récit et, d’autre part, la catastrophe brise le temps humain, ouvre un gouffre entre le passé et le futur, et menace de rompre le lien entre les générations. La transmission, quant à elle, quel que soit l’angle d’approche, représente l’instrument par excellence de la continuité sociale, de la perpétuation du culturel, à l’épreuve des ruptures de l’histoire.

Dans un premier temps, quelques exemples pour voir comment les phénomènes sont perçus, et de quelle manière se fait leur traitement sémiotique, dans les discours, les figures, les monuments, puisque j’ai dit que c’était avant tout des récits. Premier cas, l’exemple du plomb à Rome, et premier traitement, la restitution littérale. Les dangers du plomb pour la santé sont décrits dès l’Antiquité par des auteurs de l’époque, comme Hippocrate, Pline ou Vitruve. Le problème du plomb existe mais il est restitué de manière littérale sans retraitement apparent, c’est un constat : il n’y a donc pas de représentation sous forme de catastrophe. Nous avons en général l’enregistrement d’un fait, factum, c’est-à-dire un fragment isolable, un « atome de description » comme nous dirait Vidal-Naquet, sans intentionnalité. À l’opposé, il y a l’invention pure et simple, ça n’a jamais existé, l’exemple du déluge, ou l’incendie qui a ravagé Rome en 390 av. J.-C. mais qui n’a pas eu lieu. Entre ces deux extrêmes, c’est-à-dire entre la restitution littérale brute et l’invention pure et simple, les faits peuvent connaître d’autres traitements, par exemple, les déplacements d’accent et de focale. Pour le tremblement de terre qui a ravagé Pompéi en 62 av. J.-C., l’accent est mis non pas sur le séisme comme catastrophe mais sur le séisme comme signe de la manifestation du courroux divin. Autre traitement sous la forme d’une occultation, les peuples de la mer qui auraient provoqué la fin des grands empires de la fin de l’Âge de bronze, vers 1200 av. J.-C. En fait, cette cause mise en avant par les textes, entre autres, n’est que la conséquence de la véritable cause, à savoir un épisode de grande catastrophe climatique, de grande sécheresse qui touche l’ensemble de l’est de la Méditerranée, qui a provoqué les mouvements de population. Donc, la phase de sécheresse et les peuples de la mer, c’est un seul et même événement, mais le premier a été occulté au profit du second. Ainsi, si un événement peut être catastrophique pour les populations qui en sont victimes, c’est dans le meilleur des cas dans le récit, par le discours qu’on a tenu sur lui, qu’il prend ou non un statut de catastrophe, sans une relation directe et automatique avec une réalité et des conséquences objectives. Et l’une des premières fonctions du discours tenu sur la catastrophe, mythique, politique ou littéraire est sans doute de réintroduire du sens ou de l’ordre pour maintenir l’événement en puissance d’être transmis. Et lorsqu’il s’agit d’un événement considéré, vécu comme, ou réellement exceptionnel, l’existence de ces récits est une donnée inscrite dans la longue durée.

Et cela m’amène à la question de la transmission et de ses modalités. Cette transmission peut être prospective, c’est-à-dire qu’elle est opérée par les acteurs, ceux qui ont vécu la catastrophe : des écrivains, des historiens, les pouvoirs publics ; le destinateur est actif mais le récepteur, lui, est passif. Cette transmission peut prendre plusieurs formes, la médiatisation est l’une d’entre elles, il s’agit de voir comment une catastrophe particulière a pu être érigée en événement majeur, suffisamment emblématique, parfois, pour construire une mémoire. Je reprends l’exemple du séisme, considéré, interprété comme signe de la rupture de la pax deorum. Une des formes de la médiatisation est l’instrumentalisation, l’exploitation politique des catastrophes naturelles, elle est très ancienne et on la connaît bien. La médiatisation, et l’instrumentalisation en particulier, sont des actes par lesquels les faits sont inscrits et institutionnalisés dans un objet sémiotique pour être transmis. Ce sont les Anciens eux-mêmes qui sont les acteurs de la transmission et, d’une certaine manière, nous, modernes, nous sommes les récepteurs passifs de cette transmission.

Prenons l’exemple de l’incendie qui aurait ravagé Rome, imputé donc au pillage de la ville par les Gaulois en 390 av. J.-C., et dont j’ai dit qu’il n’avait jamais eu lieu. Ce sont les Romains, eux-mêmes, qui ont transformé cet événement et en ont fait un récit grandiose, que je n’ai pas le temps de développer ici. On voit bien comment le récit opère « un tri entre ce qui peut être compris et ce qui doit être oublié pour obtenir la représentation d’une intelligibilité présente » (Michel de Certeau). Ici, la transmission est toujours prospective, l’acteur-source, le destinateur est actif, c’est l’acteur de la transmission. Mais, ce qui est intéressant, c’est qu’il est lui-même la cible, le destinataire ; avant lui, il y a eu un autre acteur-source, et notons aussi que la chose transmise ne saurait être identique avant et après l’acte lui-même, elle se transforme, prend à chaque étape de la transmission une valeur plus forte puisqu’elle se veut porteuse d’une histoire et d’un système de valeurs.

Une autre modalité de la transmission consiste en la commémoration ou la ritualisation. L’orientation de la transmission est toujours constructive. Mais, dans ce cas, le destinataire est actif et le destinateur aussi. C’est quelque chose qui a été étudié par les sociologues : une catastrophe a lieu, donc une rupture dans l’ordre du quotidien, et dans un premier temps, la catastrophe est rendue intelligible grâce à une mise en événement. Elle est mise en discours, elle est décrite, elle est menée. Le processus commémoratif prend alors le relai ; il est, lui, de l’ordre de la mémoire. Il se construit autour de l’idée d’un souvenir à préserver. Et l’objectif du processus commémoratif est celui d’un transfert de la catastrophe sur une représentation, celle d’un souvenir bien géré. Et c’est ainsi que se construit la mémoire collective ; la commémoration est toujours une institutionnalisation, une inscription, mais dans une pratique périodique, le groupe revient à son passé en le reconstruisant. La ritualisation présente un mode de résolution de la rupture temporelle ayant pour fonction première d’organiser le passage d’un avant à un après. Elle structure le temps, et réalise un temps cyclique et régulier. Ici la cible n’est pas passive puisqu’elle vient à son tour perpétuer. La transmission s’inscrit clairement dans l’économie du don : celui qui reçoit est avant tout un endetté, contraint de trouver un repreneur à qui rendre ce qui lui a été confié. Mais la transmission peut être rétrospective et elle est alors opérée par la cible. Le destinateur est actif, le destinataire aussi.

Comme on l’a vu tout à l’heure, les dangers du plomb pour la santé furent décrits dès l’Antiquité par des auteurs de l’époque. Et ces témoignages ont trouvé un écho dans la science moderne qui a entrepris d’évaluer, à partir des années 1960, l’empoisonnement des populations anciennes. Et cela a même amené des auteurs à penser que le plomb a pu jouer un rôle dans le déclin, puis l’effondrement de l’Empire romain. Ce à quoi l’on ne croit plus. Nous, modernes, nous avons lu les documents comme une catastrophe. Nous avons lu les documents avec nos yeux d’aujourd’hui et à travers le prisme de nos propres préoccupations, l’amiante par exemple. La transmission transforme, réécrit, ré-énonce les contenus transférés.

C’est encore plus vrai avec le déluge. Le mythe du déluge est un mythe, mais si on se fie à ce que certains proposent, les mythes diluviens auraient pour origine des faits réels dont les sociétés du passé auraient été témoins. Ils ont restructuré la mémoire. Quoi qu’il en soit, on assiste avec ces travaux, comme avec ceux qui concernent le plomb, à la construction d’une pseudo-mémoire des catastrophes. Le mythe diluvien nous renseigne plus sur nos angoisses que sur ce qui s’est passé dans le passé. Les scientifiques qui proposent de retrouver dans les phénomènes naturels, le noyau caché de récits légendaires, exploitent la crainte irrationnelle d’une montée catastrophique du niveau des mers. La transcription s’inscrit donc dans un processus long, fait d’un ensemble de relations durant lesquelles le destinataire reçoit le flambeau d’un destinateur-acteur, avant de le transmettre à un autre destinataire. La transmission est ici opérée par la cible et en raison de ce que Olick et Robbins appellent « la malléabilité du passé » (Olick & Robbins, 1998), celui-ci est transformé, réécrit ; les auteurs parlent même de « révisionnisme ». Il y a un étonnement, une rupture, un changement actuel, un grand changement climatique, une montée des eaux, et on va chercher les précédents, le déluge, le saturnisme à Rome, etc. C’est donc une restitution a posteriori, par analogie. Donc, le fait de transmettre articule les générations les unes aux autres, créant ainsi du don et de la dette et, dans le dernier cas, le destinataire et le destinateur sont actifs. Le rôle du destinataire ne se borne pas à recevoir ou à accepter passivement, il prend part à la transmission, il s’y investit, sinon la transmission est manquée.

La transmission a été envisagée comme un processus long fait d’un ensemble de relations transitives et mutuelles, mais aussi comme une transformation et une ré-énonciation continue des contenus transmis. Et pour Olick et Robbins qui s’intéressent aux fondations sociales de la mémoire, transmettre contribue à la persistance souvent transformée de représentations, de pratiques, d’émotions et d’institutions dans le présent ; c’est une dynamique entre ce qu’ils appellent « la malléabilité du passé » et la persistance.

On le voit donc, construction de la mémoire du futur et transmission sont intrinsèquement liées, et le passé est l’un des maillons de la chaîne. Et je termine par une remarque que vous aviez faite ailleurs, Denis Peschanski : « la mémoire du futur, c’est aussi un futur construit dans le passé qui est mobilisé dans l’action présente ».

Laëtitia Ogorzelec-Guinchard : Je suis sociologue et anthropologue. Pour répondre à la question – en quoi les mémoires du futur me concernent-elles ? – il faut d’abord que je précise que je suis ravie de pouvoir soumettre mon questionnement à votre sagacité critique. C’est un questionnement qui s’appuie sur une réflexion collective initiée au sein d’une équipe de chercheurs qui s’interrogent sur la capacité de transmettre la mémoire des sites de stockage, et c’est une recherche qui est inscrite dans la Maison des Sciences de l’Homme et de l’Environnement Ledoux à Besançon. Ce questionnement part de l’idée suivante : si l’on admet avec Ricœur que la responsabilité s’étend aussi loin que nos pouvoirs le font dans l’espace et dans le temps, alors le projet Cigéo met radicalement à l’épreuve notre capacité de transmission. Comment transmettre ? L’Andra s’engage à « faire mémoire ». Qu’est-ce que cela signifie ? Pour moi, ce « faire mémoire » consiste à produire quelque chose : idéalement, il s’agit de produire un « on se souvient », au niveau collectif, pour qu’il puisse exister un « je me souviens », au niveau individuel. On pourrait envisager ce « faire mémoire » de façon très pragmatique, comme un « accomplissement pratique » (Garfinkel, 2007), dans le cadre duquel on tente de composer avec un certain nombre de contraintes, liées aux incertitudes foncières, concernant l’avenir lointain ; liées aussi, comme cela a été dit, aux vulnérabilités de nos « institutions », au sens anthropologique du terme. Et, par rapport à toutes ces contraintes, la réflexion internationale engagée dans le cadre du programme RK&M, « Préserver les archives, les connaissances et la mémoire à travers les générations[8] », visait à développer une « boîte à outils » rassemblant des techniques de préservation de la mémoire.

Dans cette boite à outils, on retrouve, par exemple, différents types d’archives, différents types d’inventaires, de monuments, de marqueurs, de capsules temporelles… et tout cela, pensé de façon systémique. Ces techniques peuvent effectivement être envisagées comme des formes de mémoire extériorisées et peuvent permettre, pour reprendre la belle formule de Leroi-Gourhan, « la prolongation de la vie par d’autres moyens ». Mais pour autant, de tels supports matériels sont-ils suffisants pour transporter une information dans le temps, et surtout dans un temps aussi considérable que celui qu’engage la durée de vie de certains déchets radioactifs ?

Pour essayer de répondre à cette question, on peut se rappeler un épisode de l’évolution de notre relation au document écrit. Dans un ouvrage remarquable consacré à la signature, Béatrice Fraenkel explique que pendant longtemps, en droit romain et en droit franc – donc avant que la signature ne transforme l’acte écrit et ne lui confère une force probante –, la preuve écrite ne valait que reconnue par des témoins (Fraenkel, 1992). Donc, lorsque des contractants s’engageaient par écrit, on choisissait pour témoin de jeunes enfants, souvent issus de groupes dominants, et on prenait soin de les gifler. Pourquoi ? Parce que la jeunesse assurait une longévité plus grande au témoignage, et puis la gifle facilitait le souvenir. Quelle qu’en soit la modestie, le but de cette cérémonie – en quelque sorte d’avant la signature – était de maintenir un accord ou un engagement dans le temps ; et surtout, il s’agissait de s’assurer, autant que possible, de son souvenir ; parce qu’on reconnaissait la relative insuffisance et la fragilité temporelle de l’écrit ; parce que les écrits ne restent pas autant que le croit le sens commun lorsqu’il dit que les paroles s’envolent, non les écrits. C’est pour toutes ces raisons que l’on prenait soin de lier ensemble des paroles et des gestes. Il fallait associer à la matérialité du document écrit un niveau symbolique, la gifle, pour ne pas oublier.

Bon, on n’a plus le droit de gifler les enfants… Mais l’idée serait peut-être de trouver l’équivalent de cette gifle : trouver un « geste », au sens que Georges Herbert Mead donne à ce terme (Mead, 2006), dont les effets pourraient durer 10 000 ans, pour ne pas oublier, pour que l’on se souvienne… Pourquoi est-ce important ? Parce que aucun message ne traverse l’espace et le temps par ses propres forces. À cet égard, les médiologues donnent cette intéressante leçon de choses (Debray, 2009a) : ils expliquent que pour faire circuler un cavalier romain dans l’Empire romain, il faut une route, un cheval, un réseau global d’expédition, donc des relais de garnisons et d’approvisionnement, la langue latine, pour coder et décoder l’information émise ou reçue par le messager, un pouvoir central donneur d’ordres et un système de représentations symboliques : des signes collectifs, une morale, une discipline, un sens de la mission… Si on enlève l’un de ces éléments – par hypothèse – le cavalier est paralysé ; soit physiquement, si on lui retire la route, le cheval ou le réseau d’expédition ; soit intellectuellement, si on lui retire la langue latine, le pouvoir central et le système de représentations collectives. Et il me semble que, de la même manière, les supports mémoriels recensés par le programme RK&M ne peuvent se suffire à eux-mêmes : ils ont, en quelque sorte, besoin d’une énergie extérieure, d’un carburant symbolique… Pour le comprendre, on peut prendre un exemple très simple, celui du monument : il s’agit bien d’un support mémoriel, il s’agit bien d’une mémoire extériorisée. Mais extérioriser un « mémorable » – message ou événement – par sa seule mise en monument expose au risque de ne plus avoir à en intérioriser le souvenir – il n’y a plus ici d’équivalent de la gifle. Le monument peut alors perdre progressivement sa puissance d’interpellation, voire ne plus rien signifier pour ceux qui le contemplent. Il peut même finir par servir l’oubli, et il ne serait peut-être pas absurde d’inscrire l’édification d’un monument au registre des stratégies sociales de l’effacement et de l’oubli (Debray, 2009b).

En réalité, l’efficacité d’un monument comme support mémoriel, on le sait – cela est largement étudié et dit – repose dans les gestes commémoratifs qui réactivent et entretiennent régulièrement le souvenir de son sens. C’est la cérémonie du souvenir ; c’est un rythme particulier : les gens s’y rendent à un moment précis de l’année ; c’est une liturgie particulière qui a ses rites, ses gestes, ses discours, ses symboles, ses chants, ses moments de recueillement et de silence. « Les monuments sans cérémonie sont comme des rois sans divertissement : ils meurent » (Régis Debray). Et on pourrait dire que chaque type de support mémoriel appelle une « technologie sociale » spécifique. Le monument (support mémoriel) appelle la commémoration comme technologie sociale. L’archive (support mémoriel) appelle une logique de réactualisation et de traduction comme technologie sociale. Comment L’Iliade et L’Odyssée traversent-ils le temps de la Grèce archaïque jusqu’à nous ? Presque 3000 ans… La traduction du grec vers le latin, la reprise, le commentaire, l’intertextualité font qu’Homère se voit réécrit par Virgile (L’Énéide), Ronsard (Les Amours de Cassandre), Joyce (Ulysse), Giono (Naissance de l’Odyssée)… pour n’en citer que quelques-uns, et cela constitue un système impressionnant de transmission par transformation progressive et traduction du message. Il me semble donc important de veiller à ne pas séparer les techniques, au sens courant du terme (donc ici les supports mémoriels matériels), des technologies sociales. On peut dire que les premières construisent le monde matériel, les secondes servent à produire de la durée et de la continuité. Comme le programme RK&M s’est efforcé de dresser l’inventaire d’un certain nombre de supports mémoriels, il faudrait, de la même manière, dresser l’inventaire des technologies sociales susceptibles de permettre à ces supports mémoriels de rester signifiants et donc de traverser le temps. On sait par exemple, en s’appuyant sur les travaux de Simmel, qu’une forme de continuité (et donc de mémoire) peut être assurée par le fait qu’il reste toujours, dans un groupe, assez de membres « en fonction » pour former et intégrer les nouveaux venus (Simmel, 1999). La pérennité du groupe (et donc de sa mémoire) dépend ici d’une technologie sociale tout à fait spécifique reposant sur la succession, et une progressivité très bien réglée dans le changement, un peu à la manière dont on change les pièces du bateau de Thésée. Simmel attirait aussi notre attention sur le fait que le conflit peut constituer une technologie sociale d’autoconservation des groupes particulièrement efficace. Bien que l’on ait tendance à considérer l’accord et l’harmonie des intérêts comme des facteurs de conservation sociale, en réalité, les tensions et le conflit animent et vivifient la vie sociale et participent au maintien et à l’affirmation de l’unité d’un groupe dans le temps. De ce point de vue, il serait peut-être possible d’envisager autrement la résistance qui s’organise à Bure : il ne s’agit peut-être pas tant d’un problème à gérer pour l’Andra que d’une ressource mémorielle à mobiliser. C’est un exemple volontairement provocateur ! Il n’a pas d’autre but que d’inviter à envisager les choses différemment, à changer de perspective… Je m’efforce actuellement, avec une équipe de chercheurs bisontins, à construire une « bibliothèque de cas » rassemblant des précédents heuristiquement fécond, dans lesquels il serait possible d’identifier des technologies sociales à l’œuvre et de déconstruire les mécanismes propres à chacune d’elles pour en comprendre les logiques.

Débat

Cécile Massart : Je souhaite rebondir sur la présentation de Laëtitia Ogorzelec-Guinchard qui m’interpelle tout particulièrement. En 2005, j’ai proposé des interventions de marquage sur les murs du site de Soulaines (France) et, en 2012, un autre projet avec des marqueurs a été mis à l’étude pour le Centre de stockage de la Manche (CSM), situé à Digulleville dans le Cotentin. Ce projet a donné lieu à une collaboration avec les communautés voisines, les maires, avec la complicité de professeurs et étudiants des Beaux-Arts de Cherbourg et de Caen. La dégradation lente de la radioactivité (300 ans) et la notion de danger, n’étaient cependant pas aisées à intégrer dans le projet. Pour perpétuer l’action sur cet espace approprié, l’idée d’une triennale d’art environnemental, axée sur la transmission de la mémoire des sites de déchets radioactifs, avait été proposée, mais la lisibilité du marquage du CSM semblait difficile à assumer. Le projet a donc été arrêté.

Philippe Mesnard : J’avais envie de rebondir, si je puis dire, sur la question du trésor qui permet de faire un lien avec les interventions qui ont été faites. Ce trésor est à la fois métaphorique et réel. On peut même imaginer qu’il y acquière une dimension magique à propos de cette question des déchets nucléaires. Car si elle est abordée par le biais de la science et d’une maîtrise de l’inconnu, en même temps, l’inconnu résiste à la maîtrise. Comme il est dit dans le documentaire Into Eternity (Madsen, 2010) que l’homme a allumé un feu qu’il ne peut plus éteindre. La question du trésor recèle quelque chose de magique donc, évidemment, de caché. Le trésor n’est pas pour tout le monde, sinon il n’est pas attrayant. Mais aussi, il pourrait très bien être réel. On pourrait imaginer que, plus tard, ces déchets enfouis recèlent de manière plus ou moins rationnelle une grande richesse symbolique devenant une source de convoitise. On ne peut pas imaginer, dans 10 000 ans ou 100 000 ans, quelle signification ces déchets pourraient concentrer.

On peut aussi considérer que, au-delà même de la volonté de s’accaparer le trésor, une dialectique qui, elle, ne se résoudrait pas idéalement en une synthèse à la Hegel resterait toujours ouverte. Une dialectique est à l’œuvre entre ce qu’on essaye de maîtriser et l’inconnu, entre le rationnel et ce qui lui échappe, cette dimension se trouvant souvent rejetée du côté de la magie et du pouvoir surnaturel. Or, qu’est-ce que ce feu que l’homme a allumé sinon du surnaturel que maintenant on essaie d’enfouir profondément dans la nature. Dans le recueil de Francis Eustache sur l’avenir de la mémoire auquel a contribué Denis Peschanski, Bernard Stiegler compare justement le travail de la mémoire à un mouvement « néganthropique » [sic] qui viendrait contenir, réguler l’entropie même des sociétés humaines. Paradoxalement, cette mémoire régulatrice génèrerait aussi, en elle-même, voire pour elle-même, ses propres dangers (Eustache, 2014).

Isabelle Klock-Fontanille : Je voudrais revenir sur la notion de trésor. Cela peut paraître provocateur mais dans notre système de valeur, le trésor est fait d’extraordinaire ; le concept de trésor est basé sur une valeur de chaque culture. Il y a une époque où le trésor c’était l’eau, parce que les valeurs étaient inscrites dans une société de paysans. Par conséquent, dire « trésor », alors qu’on ne sait pas quelles sont les valeurs d’une société future… ce n’est pas forcément provocateur, ça l’est peut-être, mais il faudra voir les valeurs qu’il y aura dans un certain nombre d’années.

Et concernant les récits, vous parliez tout à l’heure de représentations sélectives du passé, à propos de la mémoire collective. Quand on travaille sur le passé, c’est un peu le problème parce qu’on n’a rien d’autre que les récits. Je donne simplement un exemple, pendant des années – je pense que tout le monde a entendu parler de la bataille de Qadesh – on était vraiment persuadés que c’était les Égyptiens qui avaient gagné cette bataille, parce qu’on ne connaissait que leur récit des événements, que le point de vue égyptien. Mais on a découvert des textes de l’ennemi, des Hittites, et on s’est ainsi rendu compte que c’était un match nul. Donc c’est vrai que nous quand on travaille sur le passé, on n’a pas accès à autre chose qu’à des récits. Et je considère les monuments, les figures… comme des récits. On n’a pas accès au réel, absolument pas.

Cécile Massart : Les sites de déchets radioactifs se trouvent partout dans le monde. Les centrales nucléaires ne se trouvent pas qu’en France, ou en Europe, elles se trouvent aussi en Chine et ailleurs en Asie, aux États-Unis, en Russie, aux Émirats arabes unis. Partout. Au niveau de la recherche de modes de transmission, il faut signaler qu’elle est mondiale. Il y a des pays qui étudient la question, et d’autres, je pense notamment aux dictatures, qui ne s’en préoccupent pas, qui ferment toute discussion alors que le danger est partout le même. Une « culture du nucléaire » permettrait certainement de toucher ces pays.

Denis Peschanski : Puisqu’on parle d’histoire, on rencontre la question de la prédictibilité. Depuis la fin de ce qu’on appelle pompeusement les modèles nomologiques, donc fondés sur la loi, donc la crise du structuralisme et du marxisme pour aller vite, on doit plus que jamais prendre en compte l’irréductibilité de l’événement. On voit bien qu’il y a des événements qui surgissent qu’on ne pouvait pas anticiper ; a minima, cela renvoie à autre chose qui est la pluralité des possibles, comme cela a été évoqué. J’insiste là-dessus et sur la mémoire des futurs passés : je pense qu’il y a possibilité d’envisager tous les possibles et de réfléchir en fonction de cette pluralité-là.

J’ajouterai quelques réflexions sur l’historien dans son rapport à la vérité, une question clé, il me semble. En résumant à l’extrême, il n’y a pas de Vérité en histoire ; il n’y a pas plusieurs vérités ; il y a plusieurs lectures vraies des traces laissées par le passé en fonction des questions qu’on pose. Car, à l’origine, on a toujours le questionnement. Vous évoquez l’échéance de quelques dizaines de milliers d’années ; c’est dire l’ampleur du défi. Mais même si l’on voit à plus court terme, le défi n’est pas moindre. Je prendrai une anecdote pour illustrer mon propos. J’ai été, à un moment donné, dans la commission du tri des archives de France : qu’est-ce qu’on trie, qu’est-ce qu’on garde, qu’est-ce qu’on ne garde pas dans des archives aussi massives ? Évidemment, il y a toujours du tri, donc on se tourne vers l’historien : que veut garder l’historien ? Mais si je réponds, c’est évidemment en fonction des questions que je me pose aujourd’hui. Que diront, dans 30 ou 40 ans, des historiens qui, nécessairement, interrogeront l’événement différemment, lui poseront d’autres questions ? Ils se plaindront a minima que – si je donnais un avis – je les aurais privé de sources dont je ne pouvais imaginer qu’ils auraient pu avoir besoin. C’est pour cela d’ailleurs qu’on continue à travailler sur des périodes anciennes, quelque fois sur les mêmes textes, souvent sur les mêmes, et qu’on cherche par nos propres questionnements des réponses différentes. Il y a bien plusieurs lectures vraies dès lors que la méthode critique est respectée, et ces lectures dépendent des questionnements initiaux.

Arrêtons-nous, pour terminer, sur l’événement et la représentation de l’événement. En écho à vos interrogations, on s’intéresse de plus en plus, non pas à l’événement tel qu’on a pu le reconstituer par des démarches scientifiques, mais à la représentation de l’événement puisque, évidemment, la représentation de l’événement prend le statut d’événement en intervenant sur le réel. C’est évident dans le processus décisionnel car cette décision-là n’est pas fonction de l’événement lui-même mais de la perception qu’on en a, de la construction qu’on en a, de la représentation qu’on en a. Alors vous avez très bien montré qu’à divers moments, on s’est appuyés sur des choses totalement fausses, mais si fausses aient-elles pu être, elles ont fondé la conviction de la personne.

Sébastien Fevry : Pour réagir à ce que dit Denis Peschanski, ce qui me frappe aussi, c’est que le futur est souvent envisagé de façon linéaire, avec différents paliers – le court, le moyen et le long terme – alors que l’idée de possible suppose déjà quelque chose de plus complexe. Par exemple, on pourrait parler de mémoire au conditionnel : qu’est-ce qui se passerait si… ? Le conditionnel est également un rapport à un temps à venir, mais qui n’a pas cette « certitude » du futur, car une condition est posée, laquelle permet d’envisager un embranchement parmi d’autres. Dans le même registre, on peut aussi penser à l’émergence d’une catastrophe qui pourrait venir trouer la ligne d’un futur préétabli. Dans tous les cas, il y a donc lieu de pluraliser le futur et de lui adjoindre d’autres marqueurs de temporalité comme le conditionnel, le futur antérieur ou le pur présent d’un surgissement. Cela étant, et puisque je parlais d’embranchement, je pense qu’il faut se garder de confondre scénario et récit. Une scénarisation du futur peut certes évoluer en arborescences, mais fait-elle pour autant récit ? J’en reviens à ce que je disais tout à l’heure sur les questions d’usages et d’appropriations en soulignant qu’un scénario, tout perfectionné qu’il soit, n’aura jamais la même puissance de mobilisation qu’un récit porté par une mémoire collective. Autrement dit, l’enjeu n’est pas simplement de produire un script pour dégager des embranchements d’actions futures, mais aussi de conférer à certains de ses embranchements une épaisseur qui fasse sens auprès d’une population donnée.

Lucie Taïeb : Sur la question qui consiste à transmettre la mémoire d’un lieu dangereux, je crois que, au contraire, il peut être utile d’intégrer le fait que, à un moment donné, on a considéré qu’il y avait des oppositions dans cette zone parce qu’on considérait que le projet était dangereux. Sinon, comment comprendre que ce projet a pu être considéré un jour comme dangereux si personne ne s’y est opposé. L’opposition au contraire fait preuve et contribue à la mémoire de ces oppositions…

Denis Peschanski : Elle ne fait pas preuve, elle fait témoignage.

Lucie Taïeb : … elle fait témoignage, d’accord. Elle peut être utile et, en tout cas, pas forcément évacuée ou décrédibilisée parce qu’elle est militante, me semble-t-il. Et l’autre question, c’est celle des différences de temporalités et là, c’est une question un peu plus précise : vous parlez de court terme, de moyen terme et de long terme, mais il me semble que ces différentes temporalités ne concernent pas tous les sites qui existent aujourd’hui. Et donc, même la question qu’on se pose d’une mémoire du futur à très long terme concerne seulement les déchets à longue vie qui ne se trouvent pas, si je ne me trompe, aujourd’hui dans les sites qui existent.